プロトタイピングとは|種類・メリット・手法・活用事例まで徹底解説

近年、IT業界や開発現場では、試作段階で製品やサービスを形にするプロトタイピングが主流になりつつあります。

プロトタイピングは、プログラミングやデザインを用いて開発の初期に試作品を作る手法で、改善点を素早く製品に反映できるのが特徴です。

しかし、プロトタイピングの方法を知っていても、具体的な意味や効果がよくわからず案件にどう組み込めばよいか悩む方もいるのではないでしょうか。

本記事ではプロトタイピングの概要やメリット、活用の広がりを事例とともに解説します。

プロトタイピングの全体像を理解し、自身の案件やキャリアにどう取り入れるべきかを考えるきっかけになれば幸いです。

目次

プロトタイピングとは

プロトタイピングとは、製品やサービスの完成版を作る前に試作段階でのモデル(プロトタイプ)を作成し、動作や仕様を確認する開発方法です。

開発サイクルの初期段階で形にすることで、実際の使用感や課題を早期に洗い出し、改善を重ねながら品質の向上につなげられます。

もともとは製造業や工業製品の設計工程で多く用いられてきた手法ですが、近年ではIT分野においても需要は増加傾向にあります。

現在では、Webアプリやシステム開発などで積極的に活用され、関係者の認識を揃え仕様変更による再作業を減らす効果も期待できます。

特に、多様な現場や案件に対応するSES案件では、短期間で成果物の方向性を共有できるため円滑な開発進行に大きく貢献するでしょう。

プロトタイピングは、柔軟かつ効率的な開発を進めるうえで、重要な役割を担う開発手法といえます。

プロトタイピングのメリット

プロトタイピングのメリットを何となく理解していても、具体的に説明できない方もいるのではないでしょうか。

プロトタイピングを導入するメリットとして、以下のことが挙げられます。

- 課題の早期発見ができる

- 手戻りがしにくい

- チーム内で認識を統一しやすい

これらのメリットは開発の無駄を減らし、コストの削減や納期短縮にも直結します。ここからは、プロトタイピングで得られるメリットについて一つずつ確認していきましょう。

課題の早期発見ができる

プロトタイピングでは初期段階で試作品を動かせます。そのため、ユーザーの使用感や仕様漏れを早い段階でつかみ、速やかな改善が可能です。

要件定義の段階で実際にモデルを操作することで、想定外の動作や不具合を洗い出せます。

また、顧客やチームのフィードバックを早期に得ることで、改修にかかる時間と労力を大幅に削減できる点もメリットです。

手戻りがしにくい

開発では、実装前の段階で仕様をしっかり固めるため、後工程での大規模な作り直しを未然に防げます。

例えば、Webシステムの画面遷移や機能をプロトタイピングで示すことで、不具合や使い勝手の悪さを早期に発見できます。

そのため、修正範囲を小規模に抑えられ、開発後半での手戻りを大幅に減らせるでしょう。

また、初期段階で仕様とのズレを調整できるため、再作業にかかる時間やコストを抑えながらスムーズな進行が可能です。

チーム内で認識を統一しやすい

プロトタイピングを用いると、実物に近いモデルを関係者間で共有できます。

試作段階のモデルを目にすることで、視覚的な理解を深められ、抽象的な説明による誤解を減らせます。

設計書だけでは伝わりにくい画面の動きや操作感も試作品で共有でき、開発者・デザイナー・ユーザーが同じモデルをもとに効果的な議論が可能となるでしょう。

例えば、ECサイトの購入フローをプロトタイピングで確認しながら作業を進めていくと、改善点を話し合いながら意思決定がスムーズに進みます。

このように、各分野の関係者が共通のイメージを持つことで認識の統一ができ、作業効率の向上も期待できるでしょう。

プロトタイピングの種類

プロトタイピングには、ローファイプロトタイピングとハイファイプロトタイピングの2種類があります。

試作の精度や活用シーンによって得られる効果は異なり、開発を担当するエンジニアはそれぞれの違いを理解しておくことが大切です。

ここからは、ローファイプロトタイピングとハイファイプロトタイピングの特徴や活用シーン、メリット・デメリットを解説します。

それぞれの特性を理解し、案件や開発フェーズに応じて適切な手法を選択できるようになれば幸いです。

ローファイプロトタイピング

ローファイプロトタイピングは、紙やホワイトボードなどの簡易ツールを使って素早く形にする試作方法です。

デザインや機能は大まかに制作され、細部よりも全体構造や操作フローの確認を重視しています。

短時間かつ低コストで試作が行えるため、要件定義や構想段階など仕様を固める前の初期フェーズで主に使用されています。

ローファイプロトタイピングは、関係者間の認識共有や方向性の確認、フィードバックを反映しやすい点がメリットです。

しかし、作り込みが浅いため、完成品とのギャップが大きくなる面もあります。そのため、最終的な製品イメージをつかみにくいことや、デザイン・操作感の検証には不向きな点がデメリットとなるでしょう。

ハイファイプロトタイピング

ハイファイプロトタイピングは、実際の製品に近い見た目や操作感を備えた精密な試作です。専用のデザインツールやアニメーションソフトなどを駆使して、細部まで再現します。

主に、ユーザー体験やデザインの最終調整、クライアントへの提案などの場面で活用されます。

メリットは試作品が完成形に近づけられる点や、ユーザーや関係者が具体的なイメージを持ちやすく、UIの細やかな改善点を検証できる点です。

デメリットは、作成に時間とコストがかかるため、初期段階で多くの工数を割くと仕様変更が発生したときの修正負担が大きくなる点です。

また、試作制作のために専用のツールやスキルが求められるため、限られた人材でしか対応できないことも課題となるでしょう。

私たちテクニケーションは、エンジニアの働き方を大切にする企業です。

チーム制を導入し、経験が浅い方も、先輩エンジニアのアドバイスを受けながら開発現場で着実にスキルを習得できます。

特にプロトタイピングを活用する現場では、試作を通してユーザー目線での改善や操作感の確認ができ、早期に成果を実感しながら技術を学べる環境が整っています。

プロトタイピングを導入した開発案件に携わりたいとお考えの方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーに相談してみませんか。

自身の理想とするキャリア形成について、まずはお気軽にお話ししましょう。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

プロトタイピングの流れ

プロトタイピングの内容は理解していても、実際の現場でどのような手順や流れで進めればよいのか、迷う方も少なくありません。

プロトタイピングをスムーズに進行するための基本的な流れは、以下の4ステップです。

- 要件定義

- 設計とプロトタイプの開発

- テストと評価

- 改善と再検証

ここからは、それぞれのステップについて現場での適用例を交えながら詳しく解説します。

要件定義

プロトタイピングの第一歩は要件定義です。要件定義ではプロジェクトの目的やゴール、想定ユーザーなど、試作作成に必要な要素を明確にします。

この段階で認識のズレが生じると、後工程で大きな手戻りにつながるため、関係者間の共通理解が大切です。

現場では、ユーザーへのアンケートや既存データ分析などを通して、潜在的なニーズを洗い出すようにしましょう。

設計とプロトタイプの開発

要件定義が固まれば、それをベースに画面構成や操作フローなど試作品の設計に取りかかります。

ここでは、ローファイもしくはハイファイプロトタイピングを、目的や開発フェーズに応じて選択しましょう。

例えば、ECサイトの新機能追加の案件の場合、まず紙スケッチで商品検索画面の構造を示し方向性を共有します。

その後、Figmaなどの専用ツールで詳細なデザインと動きのある試作品を作り、見た目と操作感を検証するとよいでしょう。

テストと評価

作成した試作品をユーザーや関係者に試用してもらい、使いやすさや機能の妥当性を検証します。

テストの評価では、定性評価(ユーザーへのインタビュー)と定量評価(操作時間やエラー数の測定)を組み合わせると効果的です。

例えば、予約アプリの試作で日付選択がわかりにくいユーザーの指摘があり分析した結果、クリック率の低さから改善の必要性が判明したケースもあります。

テストで得られたフィードバックは具体的に記録し、優先順位をつけて改善方針を決定すると効果的です。

改善と再検証

テスト結果を踏まえて修正を行い、再度評価を繰り返します。小さな改善を短時間で何度も行うことで、製品の完成度が着実に高まります。

ときには、変更の影響範囲を把握し、必要に応じて要件定義や設計段階に戻る柔軟さも求められるでしょう。

私たちテクニケーションは、エンジニアの労働環境やキャリアアップを大切に考え、案件選択制や資格取得支援制度など成長を後押しする仕組みを整えています。

また単価給与連動制により、プロジェクトに直接貢献した分だけ報酬を得られるため、エンジニアのモチベーションも高く保たれます。

これにより、クライアントのサービス向上や、プロジェクトの効率化にもよい影響が見られるでしょう。

実務フローの全体像を理解し、開発フェーズに合ったプロトタイピングを取り入れたいとお考えの方は、ぜひ一度専門アドバイザーにご相談ください。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

プロトタイピングにおける注意点

プロトタイピングは、開発の成功率を高める有効な手法ですが、進め方を誤ると時間やコストの浪費につながります。

効果的なプロトタイピングを実施するためには、以下の点に注意するとよいでしょう。

- 目的を明確にする

- 小規模なプロトタイプで段階的に検証を行う

ここでは、目的設定の重要性や小規模検証の有効性など、プロトタイピングにおける注意点を解説します。

目的を明確にする

プロトタイピングでは、作ること自体が目的化してしまうと、完成後何を検証したかったのかが不明確になってしまいます。

成果を得るためにも、着手前に対象ユーザー層や課題、検証方法などを精査しておくとよいでしょう。

例えばECサイトのカート画面を改善する場合は、購入までのアクションを減らし、サイト離脱率を10%下げるなど数値目標を掲げます。

明確な目的があれば、必要な機能や画面構成を的確に絞ることができ、不要な作り込みを避けられるでしょう。

また、関係者間で同じゴールを共有できるため評価基準がぶれにくく、テスト結果の解釈も一致しやすいです。

小規模なプロトタイプで段階的に検証を行う

いきなり完成度の高いプロトタイプを作ると、修正の負担が大きくなり、時間やコストのロスにつながります。

そのため、まずは小規模な試作品で課題の洗い出しを行い、段階的に精度を上げていく方法が有効です。

例えば業務管理アプリの新機能追加では、最初に紙スケッチなどで画面構成を試し、早期にフィードバックを得ます。

その後、AdobeXDやFigmaで動作やデザインを反映した試作を進めることで、方向性を固めながら改善を重ねられます。

このような段階的なアプローチをとることで、変更が容易な段階で課題を解決でき、品質保持と効率の両立がとれるでしょう。

プロトタイピングのデメリット

プロトタイピングでは、開発の精度向上や意思疎通の円滑化に役立ちますが、必ずしも万能ではありません。

作成や改修にかかる工数が増えるだけでなく、フィードバックの分析が難航し開発スケジュールに影響を与えることもあるため、注意が必要です。

ここからは、プロトタイピングの導入前に押さえておきたい主なデメリットを解説します。導入の可否を判断するためのヒントとして参考にしてください。

コストと工数がかかる

プロトタイピングは実物に近い試作品を作るため、一定の時間とリソースが必要です。

特にハイファイプロトタイピングの場合、デザインや動作を細部まで作り込むため、ツール利用料やエンジニアの工数が想定よりも膨らみやすいでしょう。

精密な試作品を作成した結果、予定よりも製作期間が延びてしまい、追加の人件費が発生することも少なくありません。

限られた時間やリソースを有効に使うためには、要件定義をしっかりと固めることや、開発フェーズに応じた精度の試作にすることも大切です。

フィードバック収集・分析に時間とスキルが必要

プロトタイピングは作って終わりではなく、関係者からのフィードバックを集め、分析して製品やサービスに反映することが重要です。

しかし、効果的な検証には対象者の選定・テスト設計・データ分析など多くの工程が必要で、一定のUXリサーチや解析スキルが求められます。

フィードバックの分析が不十分だと、改善点が曖昧なまま次の工程に進んでしまい、最終的な品質に影響を及ぼすこともあるため注意が必要です。

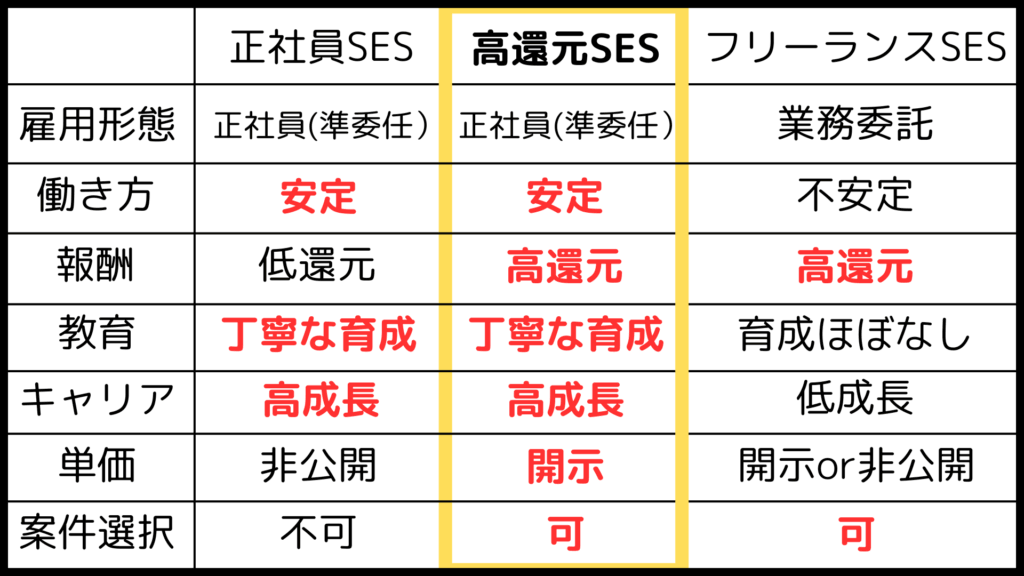

プロトタイピングによる開発に専念し、より高単価な案件にチャレンジしたいとお考えの方は、高還元SES企業であるテクニケーションへ相談してみてはいかがでしょうか。

高還元SES企業とは、エンジニアの単価に対する還元率が高い会社のことをいい、エンジニアのキャリアや労働環境の改善に注力している点が特徴です。

私たちテク二ケーションは、会社間の案件単価に応じて給与が連動する単価給与連動制を採用しているため、勤務年数に関係なく実力のある方ほど高い報酬を得やすい仕組みがあります。

また、案件選択制により、自分のスキルに合った環境を選び、より成長できるプロジェクトへのチャレンジができます。

将来性のある分野でさらなる活躍を目指したいエンジニアの方は、ぜひ専門アドバイザーにあなたの想いをお聞かせください。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

プロトタイピングの主な手法

プロトタイピングには、目的や状況に応じたさまざまな手法があります。主なものとして、以下のような手法が挙げられます。

- ワイヤーフレーム

- ストーリーボード

- カードソーティング

- ペーパープロトタイピング

- デジタルプロトタイピング

- コードプロトタイピング

それぞれに特徴や得意分野があり、開発する製品やサービスの性質によって適した手法を選択することが重要です。

ここからは、プロトタイピングの各手法の特徴や適用例を紹介します。

ワイヤーフレーム

ワイヤーフレームは、画面レイアウトや情報配置を簡易的な線画で表現する方法です。細かな装飾を省いて、構造や機能の配置にフォーカスしています。

ユーザーがどこに何を見つけられるか、どのように操作しているかを早期に確認できるため、UIやUX設計の初期段階で有効です。

特に、Webサイトやアプリの設計でデザイナーや開発者、関係者間の認識の共有に向いているといえるでしょう。

短期間で作成でき、修正もしやすいため、方向性を固める前のプロジェクトや複数案の比較検討に適しています。

ストーリーボード

ストーリーボードは、利用シーンをイラストや図を用いて時系列で構成する手法です。漫画のコマ割りのように、ユーザーの行動や画面遷移、感情の流れを順序立てて可視化します。

製品やサービスの利用体験をストーリー形式で共有できるため、非技術者にも直感的に理解してもらいやすいのがメリットです。

ストーリーボードは、新規サービスや複雑なユーザーフローの説明、動画やアニメーションの設計などに適しています。

カードソーティング

カードソーティングは、情報や機能を記したカードや付箋などで分類し、ユーザーの思考や情報構造の理解を深める手法です。

参加者が自由にグルーピングや並び替えを行えるため、直感的な分類パターンや重要度を整理する際に向いています。

カードソーティングは、Webサイトのメニュー構造やアプリのカテゴリ設計時に活用し、ユーザー目線の情報整理ができる点が魅力です。

ペーパープロトタイピング

ペーパープロトタイピングは、画面やUI要素を紙面に描いて試す手法です。低コストかつ短時間で作成できるため、アイデアの検証や操作フローの確認に向いています。

紙製の部品を動かすことで画面遷移や動作の確認を模擬できるため、ユーザーテストも容易に取り組めます。

初期段階で複数案を検討したいときや、デジタルツールが使用できない環境でのブレインストーミングにも有効です。

仕様が固まる前に、多くの意見を反映しやすい点が、ペーパープロトタイピングの強みといえるでしょう。

デジタルプロトタイピング

デジタルプロトタイピングは、UXPINやFigmaなどの専用ツールを活用し、完成品に近い見た目や操作感を再現する手法です。

リモート作業の情報共有や共同編集が容易で、複数の関係者からフィードバックを集めやすいのがメリットです。

中盤以降の設計段階で、クライアントやユーザーに実物イメージを提案したい事案に適しており、説得力の高い試作品を短時間で作成できます。

コードプロトタイピング

コードプロトタイピングは、実際にプログラミングを行い、試作品を構築する手法です。

UIや動作だけでなく、データ処理や外部との連携も実装できるため、機能面まで詳細に検証できます。

開発環境や言語にかかる工数が増えますが、実践的な運用に近い動作確認が可能です。特に、パフォーマンスやレスポンシブ対応、API連携を事前に試す必要がある場合に向いています。

最終製品の土台として応用できる場面もあるため、開発の効率化にもつながるでしょう。

プロトタイピングの需要と将来性

近年、プロトタイピングは、単なる試作品の手法から開発工程に欠かせない重要な役割へと進化しています。

特にUXやUIを重視する市場では、ユーザー体験を早期に可視化し、改善点を迅速に反映できるプロトタイピングが製品の成功を左右する大きな要因となるでしょう。

また、アジャイル開発の普及に伴い短いサイクルでの試作や検証が求められ、従来以上にプロトタイピングの需要が高まりつつあります。

今後はツールや手法の高度化が進み、実装前の段階で完成形に近い動作や操作感を再現できるようになり、開発の精度とスピードが向上するでしょう。

こうした背景から、プロトタイピングは効率的に市場投入まで進めるための必須工程として、あらゆる開発現場で定着していくと考えられます。

エンジニアとしてのスキルに不安を感じている方や、自身の市場価値を高めたいと考えている方は、この機会に一度キャリアの見直しをしてみてはいかがでしょうか。

私たちテクニケーションではエンジニアが目指したいキャリアに沿って自由にプロジェクトに参加できる案件選択制を導入しています。

さらに、資格取得支援制度を通じて学びを継続的にサポートしており、受験費用や参考書代の補助など実用的な支援も充実しています。

キャリア形成を前向きに進めたい方にとって、理想的な環境が整っている点も大きな魅力です。

自身の市場価値を磨き、開発フローのさまざまな場面で活躍したい方は、ぜひお気軽にテクニケーションの専門アドバイザーにご相談ください。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

プロトタイピングの実例

プロトタイピングと聞いても、実際にどのような開発現場で役に立つのか、イメージしづらい方もいるかもしれません。

プロトタイピングは、Webサービスやモバイルアプリの開発現場で幅広く活用されています。

例えば、新しいSNSアプリの開発では、初期段階で画面遷移やボタン配置を簡易的なワイヤーフレームとして試作の提供が可能です。

ユーザーが直感的に操作できるかテストし、得られたフィードバックをもとにデザインや動作の改善を行い、使い勝手の向上に大きく貢献します。

また、ECサイト開発では、購入フローや検索機能を試作段階で実装しユーザーが迷わずに商品にたどりつけるかを確認しています。

こうした事例からも、プロトタイピングは単なる設計確認ではなく、商品価値を高めるための重要な工程であるといえるでしょう。

プロトタイピングを活用した働き方に興味があるなら

プロトタイピングは開発段階で製品やサービスの試作を行い、ユーザー目線での改善や開発効率の向上を図るために欠かせない手法です。

さまざまなアプローチがあり、開発案件ごとに適切な手法を選ぶことで、品質の向上やユーザーの満足度を引き出すことができます。

特にSES案件では、クライアントの要望を短期間で形にし、早期に課題を発見・改善できる点で強みを発揮します。

プロトタイピングを活かした働き方に興味のある方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談でご相談ください。

私たちテクニケーションは単価給与連動制を採用し、企業間の単価をエンジニアに開示しています。そのため、報酬への透明性が高く、納得感を持ちながら業務に取り組める点が魅力です。

また、経験豊富な先輩エンジニアの指導のもとで業務をこなせるチーム制を取り入れています。これにより、プロトタイピングの業務に慣れていない方でも、落ち着いて業務を行える環境です。

エンジニアとして正当な評価を受けながら、キャリアアップも目指したい方は、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーにご相談ください。

私たちとともに、新たなキャリアへの一歩を踏み出しましょう。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!