ウォーターフォール開発のメリットとは?デメリットやアジャイルとの違いも解説

システム開発に携わっていても、ウォーターフォール開発の全体像を正確に理解している方は多くありません。

プロジェクトに関わりながら、「なぜこの進め方なのか」「ほかの手法との違いは何か」と疑問を抱く場面もあるでしょう。

本記事では、ウォーターフォール開発の基本から実践的なポイントまで、実務に活かせる知識を体系的に解説します。

自身のキャリアに合った開発スタイルを見極める第一歩として、役立つ内容です。

目次

ウォーターフォール開発とは

ウォーターフォール開発とは、各工程を順番に進めていくシステム開発手法を指します。

要件定義から設計・実装・テストまで、滝が上から下へ流れるように一方向に進行することが特徴です。

前工程の成果物をもとに次工程を進めるため、後戻りが少ないことが前提となります。

その名称は、水が滝のように上流から下流へ一方向に流れ落ちる様子に由来する呼び方です。

この手法は1960年代に考案され、大規模システム開発において長年使用されてきた実績を持ちます。

特に品質管理が重要視される金融システムや基幹システムなどで、広く活用されています。

各工程の役割が明確で、管理しやすい点が特徴です。プロジェクト全体の見通しを立てやすく、チーム間の連携もスムーズに行える点が高く評価されています。

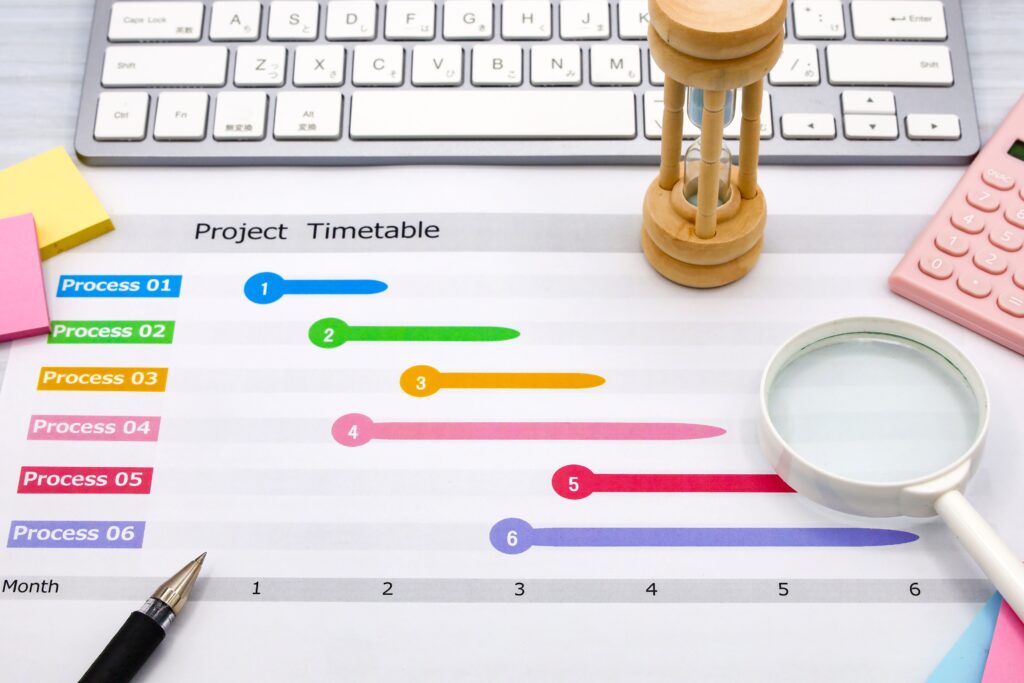

ウォーターフォール開発の基本的な流れ

ウォーターフォール開発は、要件定義から運用まで段階的に進行します。

各フェーズで成果物を作成し、レビューを経て次工程に移行するため、品質を担保しやすい構造です。

工程ごとに明確な目標と成果物を定義しており、進捗管理が容易になります。

開発の全体像を把握することで、自身の担当範囲や役割を理解しやすくなる仕組みです。以下、各フェーズの詳細を見ていきましょう。

要件定義フェーズ

要件定義では、開発するシステムの目的と機能を明確化します。

顧客が求める要求を整理し、実装すべき機能や性能、制約条件を具体的に定義する工程です。

業務要件とシステム要件に分けて検討し、機能要件と非機能要件を詳細に決定することが重要となります。

この段階での認識のズレは後工程に大きな影響を与えるため、顧客との綿密なコミュニケーションが欠かせない工程です。要件定義書として文書化し、プロジェクト全体の基盤を固めます。

設計フェーズ

設計フェーズでは、要件定義をもとにシステムの設計図を作成します。

基本設計では画面レイアウトや帳票、データの入出力など外部から見える部分を設計する流れです。

詳細設計では内部処理のロジックやデータベース構造、モジュール間の連携など技術的な詳細を決定します。

設計書には業務フロー図・機能一覧・ネットワーク構成図などを含み、開発工程の指針となる重要な成果物です。

設計の品質が完成後の成果物の品質を左右するため、慎重な検討が求められます。

実装フェーズ

実装フェーズでは、設計書に基づいて実際のプログラミングを行います。

詳細設計で定義された処理ロジックを、プログラミング言語を用いてコードに落とし込む作業です。

各モジュールやコンポーネントを開発し、単体レベルでの動作確認を実施します。

コーディング規約にしたがって統一的な記述を心がけ、保守性の高いコードを目指すことが大切な工程です。実装完了後は次のテストフェーズに向けて、成果物を整理します。

テスト・運用フェーズ

テスト・運用フェーズでは、システムの品質を検証し本番環境へ移行します。

単体テスト・結合テスト・システムテストと段階的に実施し、要件を満たしているか確認する流れです。

バグや不具合を発見し修正することで、品質を高めていきます。テスト完了後はリリースを行い、運用保守の段階に入る仕組みです。

運用開始後も継続的な監視と改善が必要となり、システムの安定稼働を維持します。

ウォーターフォール開発のメリット

ウォーターフォール開発には、計画性と品質担保において優れたメリットを持ちます。

各工程が明確に区切られているため、プロジェクト管理がしやすく、大規模開発にも対応可能な手法です。

成果物を文書化することで、チームメンバー間の認識を統一できます。以下、具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

工程が明確で進行管理が容易である

ウォーターフォール開発では、各工程の作業内容と成果物が明確になります。

要件定義完了時点で開発スケジュールの全容を把握でき、必要な人員や期間を正確に見積もれる点が特徴です。工程ごとにタスクを定義しているため、進捗状況の把握が容易となります。

プロジェクトマネージャーは全体を俯瞰しながら、リソース配分や納期管理を効率的に行えることが利点です。

メンバー交代時も引き継ぎがスムーズで、プロジェクトを安定的に進められます。

ドキュメントが体系的に整備されやすい

各工程で成果物を文書として残すため、ドキュメントが充実します。

要件定義書・設計書・テスト仕様書など、体系的に整理された資料を蓄積できる仕組みです。

これらの文書は、開発中のコミュニケーションツールとして機能するだけでなく、運用保守の際にも重要な参考資料となります。

新しいメンバーがプロジェクトに参加する際も、ドキュメントを通じて迅速にキャッチアップできる環境です。ナレッジの共有と継承に大きく貢献します。

大規模かつ長期のプロジェクトに適している

ウォーターフォール開発は、大規模システムの構築に適切な手法です。

要件定義に基づいて全体を計画するため、複雑なシステムでも段階的に開発を進められます。

工程ごとに品質をチェックすることで、大規模プロジェクト特有のリスクを低減できる構造です。

長期間にわたる開発でも、明確な計画に沿って進行するため、プロジェクトが迷走しにくい特徴を持ちます。

チーム規模が大きくても、役割分担が明確で効率的に作業を進められる利点もあります。

品質の安定性を確保しやすい

各工程で成果物のレビューを厳格に実施するため、高い品質を維持できます。

前工程の成果物が基準を満たさない限り次工程に進まない仕組みで、問題の早期発見が可能です。

テスト工程でも段階的に検証することで、システム全体の品質を担保します。

要件定義から一貫した品質基準を設定できるため、完成品の品質が安定することが特徴です。クライアントに対して、計画通りの品質を提供しやすい手法となります。

私たちテクニケーションでは、エンジニアが自由に案件を選べる案件選択制を使用しています。

ウォーターフォール開発の案件も多数取り扱っており、大規模プロジェクトでスキルを磨くことが可能な環境です。

また単価給与連動制により、案件単価に応じた報酬アップを実現するため、実力が正当に評価されやすい仕組みとなります。

ベテランエンジニアとともに働けるチーム制により、困ったときも相談しながら業務を進められる体制です。

さらに会社間の単価をエンジニアに開示しているため、透明性の高い環境で心配なく働けます。

着実にキャリアを積み上げたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。あなたの経験やスキルに合わせた適切な案件を提案する体制です。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

ウォーターフォール開発のデメリット

ウォーターフォール開発には、柔軟性の低さという構造的な課題を抱えています。

計画重視の手法であるため、開発途中での変更に対応しにくい側面を持つことが特徴です。

完成までに時間がかかることや、顧客との認識のズレが発生しやすい点も考慮が必要です。以下、主なデメリットを詳しく解説します。

変更対応が困難

ウォーターフォール開発では、途中での仕様変更に多大なコストがかかります。

前工程の成果物をもとに次工程を進めるため、変更が発生すると複数の工程をさかのぼる必要が生じる構造です。

例えば、実装段階で要件変更があると設計からやり直すことになり、工数が大幅に増加する状況となります。

プロジェクト後期での変更ほど影響が大きく、納期やコストに深刻な影響を及ぼすことがリスクです。

変更によって既に完成した成果物の見直しが必要となり、チーム全体のスケジュールにも影響を与える可能性があります。

そのため、要件定義の段階で可能な限り詳細を詰めることが重要です。

完成物が見えるまでに時間がかかる

各工程を順番に完了させるため、実際に動作するシステムを確認できるのはテスト段階になります。

開発初期段階では成果物が文書のみであり、顧客は完成イメージをつかみにくい状況が続く構造です。

そのため、期待していたものと異なる結果になるリスクを抱えます。プロトタイプのような中間成果物がないため、早期のフィードバックを得る機会が限られることが特徴です。

画面デザインや操作感を事前に確認できず、テスト段階で初めて問題が発覚するケースも少なくありません。完成まで不安を抱えながら進めることになる可能性があります。

顧客との認識にズレが発生しやすい

要件定義時のヒアリングのみで仕様を確定するため、顧客の真のニーズをとらえきれないことがあります。

文書ベースのコミュニケーションでは、細かなニュアンスが伝わりにくく、解釈の違いが生じやすくなる傾向です。

開発中に顧客の要望が変化しても、柔軟に対応できないため、結果的に期待と異なるシステムになる可能性を持ちます。

テスト段階で初めて実物を見た顧客から、大幅な修正を求められるケースも少なくありません。認識のズレを防ぐには、要件定義での徹底的なすり合わせが重要です。

私たちテクニケーションでは、チーム制を導入しており、経験豊富なエンジニアからのサポートを受けられます。

ウォーターフォール開発の課題に直面しても、ベテランメンバーと相談しながら適切な対処法を見出せる環境です。

また会社間の単価をエンジニアに開示しているため、納得感を持って働くことが可能となります。

さらに資格取得支援制度により、プロジェクトマネジメントやシステム設計のスキルアップも後押ししている体制です。

開発手法の特性を理解し、適切な環境で成長したい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

アジャイル開発との違い

ウォーターフォール開発とアジャイル開発は、開発プロセスの進め方が根本的に異なります。

ウォーターフォールが計画重視であるのに対し、アジャイルは変化への対応を重視する手法です。

それぞれの特徴を理解することで、プロジェクトに適した手法を選択できます。以下、主な違いを見ていきましょう。

開発プロセスの進め方の違い

ウォーターフォール開発では、全工程を一度だけ順番に実施します。要件定義から運用まで、計画通りに一方向で進めるため、プロジェクト全体の見通しが立てやすくなることが特徴です。

一方、アジャイル開発では短期間のイテレーションを繰り返し、少しずつ機能を追加していきます。

各イテレーションで設計から実装、テストまでを完結させ、顧客からフィードバックを得ながら進化させる手法です。変更に強い反面、全体の計画が流動的になりやすい特徴を持ちます。

開発者の作業範囲の違い

ウォーターフォール開発では、工程ごとに担当者が分かれることが一般的です。

設計者は設計に専念し、プログラマーは実装に集中するなど、役割が明確に分離されている構造となります。

専門性を活かしやすい反面、工程間の連携が課題となることがあります。アジャイル開発では、開発者が設計から実装、テストまで幅広く担当する仕組みです。

チーム全体で協力しながら、柔軟に作業を進めるスタイルです。開発者には多様なスキルが求められます。

私たちテクニケーションでは、案件選択制により、自身のスキルや成長目標に合わせてウォーターフォールとアジャイルのどちらの案件にも挑戦できます。

幅広い開発手法を経験することで、エンジニアとしての市場価値を高めることが可能です。

また各案件のリーダーを狙える環境があり、開発フローの全体像をつかむこともできます。

単価給与連動制により、案件単価に応じた報酬アップを実現するため、実力が正当に評価されやすい仕組みです。

さらに経験豊富なエンジニアとともに働けるチーム制により、心配なく業務に臨める体制を整えています。

多様な経験を積みながらキャリアアップしたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

ウォーターフォール開発が適しているプロジェクトの特徴

ウォーターフォール開発が効果を発揮するのは、要件が明確で変更の少ないプロジェクトです。

事前に全体像を確定できる案件では、計画的な進行により高い品質を実現できます。

プロジェクトの性質を見極めることで、適切な開発手法を選択できる仕組みです。以下、具体的な特徴を解説します。

要件が事前に明確化されているプロジェクト

開発前に仕様を完全に定義できるプロジェクトに適しています。

顧客の要求が明確で、開発中に大きな変更が想定されない場合、ウォーターフォール開発の強みを活かせます。

例えば既存システムのリプレースや、法律で定められた機能を実装する案件などが該当するケースです。

要件が固まっていることで、設計から実装まで一貫した品質を保ちながら効率的に進められます。曖昧な要素が少ないほど、成功の確率が高まることが特徴です。

大規模かつ長期間にわたる開発案件

複数のチームが関わる大規模プロジェクトでは、明確な計画と役割分担が不可欠です。

ウォーターフォール開発の体系的なアプローチにより、チーム間の連携をスムーズに行えます。

長期間の開発でも、各工程の成果物を積み重ねることで、着実に完成に近づける仕組みです。

人員の入れ替わりがあってもドキュメントが整備されているため、プロジェクトの継続性を保てます。

複数のベンダーが協力する案件でも、工程ごとの成果物が明確なため、責任範囲を明確化しやすいことが特徴です。

要件定義時に全体の予算を見積もれるため、コスト管理も容易となります。基幹システムのような大規模案件に適した手法です。

法規制や安全基準に準拠する必要がある開発

厳格な品質基準が求められる分野では、ウォーターフォール開発が選ばれます。

金融機関・医療・航空宇宙など、法規制や安全基準への準拠が必須の案件では、各工程でのレビューと検証が重要な要素です。

文書化された成果物により、監査や承認プロセスにも対応しやすくなります。品質を優先とする環境では、計画的な開発プロセスが不可欠となる構造です。

エラーが許されないシステムほど、ウォーターフォール開発の価値が高まります。

ウォーターフォール開発の代表的な活用事例

ウォーターフォール開発は、堅牢性と信頼性が重視される分野で広く使用されています。

実際のプロジェクト事例を知ることで、この手法の適用範囲と有効性を理解できる仕組みです。

特に長年にわたって安定稼働が求められるシステムや、法的要件を満たす必要がある開発において、その価値が発揮されます。以下、代表的な活用事例を紹介します。

官公庁や金融機関のシステム開発

官公庁や金融機関では、高い信頼性とセキュリティが求められます。個人情報や機密情報を扱うため、厳格な品質管理が必要な環境です。

ウォーターフォール開発により、各工程で徹底的なレビューを実施し、リスクを抑えます。法令遵守や監査対応のため、詳細なドキュメントも欠かせない要素となる状況です。

銀行の勘定系システムや行政の基幹システムなど、社会インフラを支える重要なシステムに使用されています。

インフラ系の大規模開発

電力・通信・交通などのインフラシステムは、24時間365日の安定稼働が必須です。

システムダウンが社会に大きな影響を与えるため、綿密な計画と品質管理が求められます。

ウォーターフォール開発により、要件定義から運用まで計画的に進め、高い可用性を実現する仕組みです。

複数のベンダーが協力する大規模プロジェクトでも、明確な役割分担により効率的に開発を進められます。社会基盤を支える重要なシステムに適切な手法です。

長期運用を前提とした基幹システム

企業の基幹業務を支えるシステムは、10年以上の長期運用を前提とします。

会計システムや在庫管理システムなど、ビジネスの根幹を担うため、安定性が重要な要素です。

ウォーターフォール開発により、しっかりとした設計と実装を行い、長期的な保守運用に耐えるシステムを構築します。

詳細なドキュメントがあることで、将来の機能追加や保守作業もスムーズに行える仕組みです。企業活動を支える重要なシステムに適しています。

ウォーターフォール開発を成功させるためのポイント

ウォーターフォール開発を成功に導くには、要件定義の品質とコミュニケーションが鍵となります。

計画段階での丁寧な準備と、関係者との密な連携により、デメリットを抑えられる構造です。

特に初期段階での認識の統一と、各工程での厳格なレビューが、プロジェクトの成否を左右する重要な要素となります。以下、実践的なポイントを解説します。

上流工程での要件定義を徹底する

要件定義はプロジェクト成功の重要工程です。顧客のニーズを正確に把握し、実装すべき機能や性能を漏れなく定義する作業となります。

業務フローの分析や、ユーザーインタビューを通じて、表面的な要求だけでなく本質的な課題を理解することが大切です。

曖昧な要件は具体化し、顧客との合意を文書で残す手順となります。要件定義に十分な時間をかけることが、後工程でのトラブルを防ぎ、プロジェクトを成功に導きます。

関係者間のコミュニケーションを強化する

各工程で関係者との綿密な情報共有が不可欠です。定期的なミーティングにより、進捗状況や課題を共有し、早期に問題を解決する仕組みとなります。

設計者・開発者・テスト担当者など、異なる役割の間でも積極的にコミュニケーションを取ることで、認識のズレを防げます。

顧客に対しても、各工程の完了時にレビューの機会を設け、成果物が期待と乖離していないか確認する流れです。密な連携により、スムーズなプロジェクト進行を実現できます。

私たちテクニケーションでは、チーム制により、ベテランエンジニアからサポートを受けながら業務を進められます。

要件定義の精度を高める方法や効果的なコミュニケーション術を、経験豊富なメンバーから学ぶことが可能です。

また資格取得支援制度により、プロジェクトマネジメントやシステム設計のスキルアップも後押ししています。

単価給与連動制により、案件単価に応じた報酬アップを実現するため、成果が正当に評価されやすい仕組みです。

さらに会社間の単価をエンジニアに開示しているため、透明性の高い環境で働くことができます。

実践的なスキルを磨きたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

ウォーターフォール開発の将来性

ウォーターフォール開発は、一定の需要が今後も継続すると考えられます。

一方で、アジャイル開発が主流になりつつあります。しかし、大規模システムや高品質が求められる分野では、依然としてウォーターフォール開発を選択するケースが多く見られる傾向です。

金融機関や官公庁、インフラ系のプロジェクトでは、計画的な開発プロセスが不可欠です。

特に法規制への対応や安全性が重視される領域では、厳格な品質管理を実現できるウォーターフォール開発の価値を高く評価します。

また、両手法を組み合わせたハイブリッド開発も注目されており、状況に応じた使い分けが重要です。

新技術の導入においても、基盤部分はウォーターフォールで構築し、機能追加はアジャイルで対応する柔軟なアプローチを採用する企業が増加しています。

エンジニアとして、複数の開発手法を理解し使いこなせることが、市場価値を高める要素です。

ウォーターフォール開発を理解してキャリアアップにつなげよう

ウォーターフォール開発の特徴を理解することで、自身に適した働き方や成長の方向性が見えてきます。

計画的にプロジェクトを進め、高い品質を確保できるこの手法は、大規模システム開発で欠かせないアプローチです。

メリットとデメリットを把握し、アジャイル開発との違いを理解することで、プロジェクトの性質に応じた適切な判断が可能となります。

今こそ、自身のキャリアを見つめ直し、よりよい環境で成長するチャンスです。

私たちテクニケーションでは、案件選択制により、エンジニア一人ひとりのキャリアビジョンに合わせた案件を選ぶことが可能です。

ウォーターフォール開発の大規模案件で着実にスキルを磨くことも、アジャイル開発で柔軟性を身につけることもできます。

また単価給与連動制により、成果に応じた報酬アップを実現し、納得感のある働き方が可能となる仕組みです。

チーム制によるサポート体制も整っており、心配なくキャリアアップに専念できる環境を揃えています。

自身の可能性を大きく引き出す環境で、理想のキャリアを築いてみませんか。ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話ししましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!