システム開発の上流工程とは?下流工程との違いや全体の流れを解説

システム開発の現場で働くエンジニアの方々は、プログラミングやテストなどの下流工程に携わっています。

しかし、プロジェクト全体を左右する上流工程に関しては、その重要性や具体的な仕事内容を十分に理解していないケースが少なくありません。

上流工程は、システム開発の成否を決める重要な段階であり、顧客の要望を正確に把握してプロジェクトの方向性を定める役割を担っています。

この工程を経験すると、キャリアの選択肢が広がり、年収アップにもつながるでしょう。

本記事では上流工程の定義や具体的な仕事内容、成果物、必要なスキルを詳しく解説します。

下流工程との違いや上流工程を担当するメリット、発生しやすい課題まで詳しく紹介するので、キャリアアップを目指す方はぜひ参考にしてください。

目次

システム開発における上流工程とは

上流工程とは、システム開発の初期段階で行われる作業を指します。

具体的には、顧客の要望をヒアリングして整理する要件定義や、システムの全体像を設計する基本設計が含まれます。

この段階では、プロジェクトの目的や達成すべきゴールを明確にし、開発チーム全体が共通認識を持てる基盤を作る業務です。

上流工程で決定した内容は、後続の詳細設計やプログラミングへと引き継がれ、プロジェクト全体の品質を左右する要素となります。

つまり、上流工程はシステム開発の土台を築く重要な役割を果たしており、ここでの判断ミスや認識のズレは後の工程で大きな手戻りや品質低下を招きかねません。

そのため、上流工程を担当するエンジニアには高い専門性と責任感が求められます。

また、技術的な知識だけでなく、顧客のビジネスを理解する力も欠かせません。上流工程の成果物は、プロジェクトの成功を左右する羅針盤のような存在といえるでしょう。

上流工程の主な仕事内容

上流工程では、顧客の要望を具体的なシステム仕様に落とし込む作業が中心です。ここでは、要件定義や基本設計、プロジェクト計画の策定が行われます。

それぞれの業務は密接に関連しており、一つひとつの作業を丁寧に進めなければ、後の工程で混乱が生じてしまいます。

これから紹介する3つの仕事内容を理解し、上流工程の全体像をより明確にしていきましょう。

要件定義

要件定義は、顧客が求めるシステムの機能や性能を明確にする作業です。

顧客へのヒアリングを通じて、業務の課題や解決したい問題を洗い出し、システムに必要な機能を整理します。

この段階では、曖昧な要望を具体的な仕様に変換する力が求められます。

顧客自身が自社の課題を正確に言語化できないケースも珍しくないため、エンジニアが質問を重ねながら真のニーズを引き出すよう注意しましょう。

要件定義が不十分だと、後の工程でこんなはずではなかったなどのトラブルが発生しやすくなります。

基本設計

基本設計は、要件定義で整理した内容をもとに、システムの全体構造を設計する作業です。

画面のレイアウトやデータベースの構成、システム間の連携方法など、大まかな仕組みを決定します。

ここでは、技術的な実現可能性を検討しながら、適切なアーキテクチャを選択します。

また、セキュリティや拡張性も考慮し、将来的な運用まで見据えた設計を行うことが仕事です。

基本設計の品質が高ければ、下流工程での開発がスムーズに進み、システムの安定性も向上します。

プロジェクト計画の策定

プロジェクト計画の策定は、開発スケジュールや必要なリソース、予算を決定する作業です。

プロジェクトの規模や難易度を見極め、各工程にどれだけの期間と人員を割り当てるかを計画します。

この段階では、リスク管理も重要な要素となります。技術的な課題や外部要因によるスケジュール遅延を想定し、あらかじめ対策を用意しておく必要があるでしょう。

綿密な計画があれば、プロジェクトを予定どおりに進められる可能性が高まり、顧客からの信頼も得られます。

上流工程の具体的な流れ

上流工程は、複数のステップを経て進行します。顧客との対話から始まり、要件を整理して設計フェーズへと引き継ぐまでの流れを理解すれば、プロジェクト全体の見通しが立てやすくなります。

各ステップは互いに連携しており、前の段階での成果が次の作業の土台です。ここでは、上流工程の代表的な2つの流れを詳しく見ていきましょう。

ヒアリングと要件整理

最初のステップは、顧客へのヒアリングです。顧客がどのような課題を抱えており、システムでどのような問題を解決したいのかを聞き取ります。

このとき、単に要望を聞くことに加え、業務フローや現状のシステムの課題も把握しましょう。

ヒアリング内容をもとに、要件を整理して文書化します。顧客の言葉を技術的な仕様に翻訳し、開発チームが理解できる方法にまとめます。

要件の優先順位を明確にし、必須機能と追加機能を区別すれば、限られた予算やスケジュールのなかで成果を生み出すことが可能です。

設計フェーズへの引き渡し

要件定義が完了したら、次は設計フェーズへの引き渡しを行います。

整理した要件をもとに基本設計を進め、システムの全体像を具体化します。この段階で、設計担当者や開発チームと密に連携し、要件の意図を正確に伝えることが重要です。

引き渡しの際には、要件定義書や基本設計書を作成し、後続工程で参照できるようにしましょう。

曖昧な表現を避け、誰が読んでも同じ理解ができる文書を作成すると、手戻りを防げます。上流工程と下流工程の橋渡しを丁寧に行えば、プロジェクト全体の品質が向上します。

上流工程で発生する成果物

上流工程では、複数の重要な文書が作成されます。これらの成果物は、プロジェクトの方向性を示す指針となり、開発チーム全体が参照する共通資料の一つです。

成果物の品質が高ければ、後続工程での混乱を防げるため、ここでは代表的な3つの成果物を紹介します。

要件定義書

要件定義書は、顧客の要望を整理してまとめた文書です。システムに求められる機能や性能、制約条件などを具体的に記載します。

この文書があれば、開発チームは何を作ればよいのかの明確な理解が可能です。要件定義書には、機能要件と非機能要件の両方を記載します。

機能要件はシステムが実現すべき具体的な機能を指し、非機能要件は、性能・可用性・セキュリティを指します。

両方をバランスよく記載すれば、顧客の期待に応えるシステムを構築できるでしょう。

基本設計書

基本設計書は、システムの全体構造を記載した文書です。

画面設計やデータベース設計、システム構成図などが含まれます。この文書をもとに、詳細設計やプログラミングが進められます。

基本設計書では、技術的な選択肢とその理由を明記する点が特徴です。なぜそのアーキテクチャを選んだのか、どのような技術スタックを選ぶのかを説明すれば、設計の妥当性が伝わります。

また、将来的な拡張や保守を考慮した設計方針も記載し、長期的な視点でシステムを運用できるようにします。

プロジェクト計画書

プロジェクト計画書は、開発スケジュールや予算、リソース配分を記載した文書です。

各工程の開始日と終了日、担当者、必要な予算を明確にしてプロジェクト全体の見通しを示します。

この文書には、リスク管理計画も含まれます。技術的な課題や外部依存による遅延リスクを洗い出し、対策を事前に用意する必要があるため注意しましょう。

計画書が詳細であれば、プロジェクトマネージャーは進捗を管理しやすくなり、問題が発生した際にも迅速に対応できます。

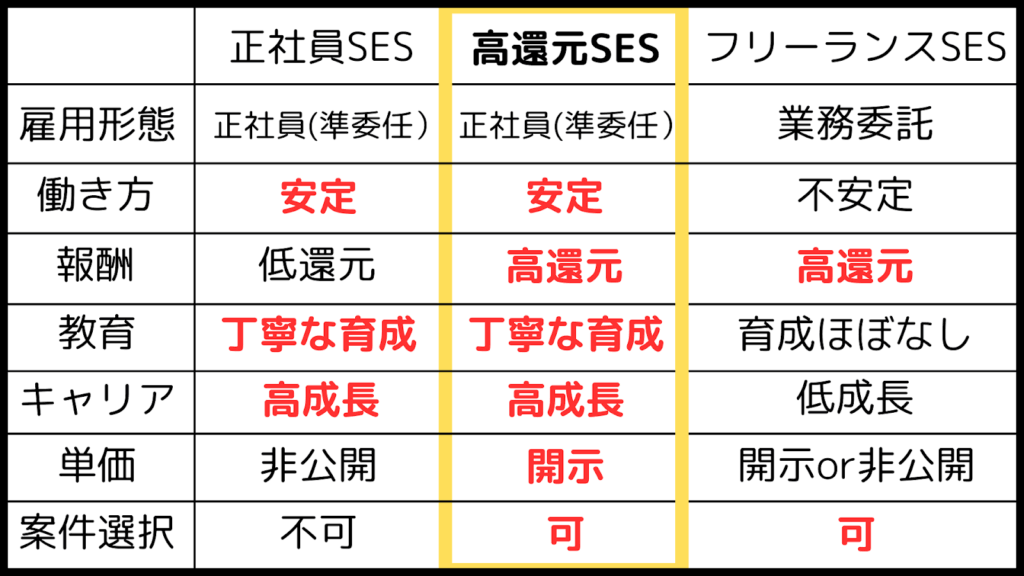

上流工程に関わりたいと考えながらも、もっと自分で案件を選択したいと思う方は少なくありません。

そのような方には、高還元SESの働き方が向いている可能性があります。

私たちテクニケーションでは単価給与連動制を導入しており、案件の単価を開示したうえで給与に反映させる仕組みを整えています。

案件選択制によって、上流工程の要件定義や基本設計などの自分が挑戦したい業務を主体的に選べる点も特徴です。スキルアップしながらキャリアを積み重ねられます。

さらにチーム制を活用すれば、仲間と協力しながら成長できる環境も用意されています。

一人で抱え込まず、経験豊富なメンバーと一緒にプロジェクトを進められるため、上流工程が初めての方でも不安なく挑戦できる環境です。

自分に合ったキャリアの築き方を探しているなら、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

上流工程に求められるスキル

上流工程を担当するには、技術的な知識だけでなく、さまざまなスキルが必要です。

顧客やチームメンバーと円滑にコミュニケーションを取り、複雑な情報を整理する能力が求められます。

これから紹介する3つのスキルを磨けば、上流工程でも活躍できる可能性が高まります。自分の強みを生かしながら、不足している部分を補っていきましょう。

論理的思考力

論理的思考力は、上流工程で欠かせないスキルです。

顧客の曖昧な要望を整理し、矛盾のない仕様に落とし込むには、物事を筋道立てて考える力が必要です。

この能力があれば、複雑な業務プロセスを分解して理解し、システムに必要な機能を漏れなく洗い出せます。

また、技術的な選択肢を比較検討し、適切な解決策を導き出すことが可能です。

論理的に考える習慣を身に付けると、顧客やチームメンバーに対して説得力のある提案ができます。

コミュニケーション力

コミュニケーション力は、上流工程で重要なスキルの一つです。

顧客の要望を正確に聞き取り、技術者にわかりやすく伝える役割を担うため、高いコミュニケーション能力が求められます。

この能力があれば、顧客との信頼関係を築きながら、真のニーズを引き出せます。

また開発チームに対しても、要件の背景や意図を丁寧に説明し、共通認識を作ることが大切です。

相手の立場に立って考え、適切な言葉を選んで伝える力を磨けば、プロジェクトの成功する可能性が高まります。

ドキュメント作成スキル

ドキュメント作成スキルは、上流工程の成果物を作るうえで欠かせません。

要件定義書や基本設計書をわかりやすく記載し、誰が読んでも同じ理解ができる文書を作成する能力が求められます。

この能力があれば、曖昧な表現を避け、具体的で明確な文書を作れます。また、図表を効果的に活用し、視覚的に理解しやすい資料の作成が可能です。

ドキュメントの品質が高ければ、後続工程での手戻りを防げるため、プロジェクト全体の効率が向上します。

上流工程でキャリアを積みたいと考える方に知っていただきたいのが、高還元SESの新しい選択肢です。

私たちテクニケーションは案件単価をエンジニアに公開することで、透明性と納得感のある評価体制を整備しています。また単価給与連動制によって、案件単価に応じて収入アップを実現できるため、実力のあるエンジニアほど高収入を得やすい仕組みです。

さらに案件選択制を取り入れているため、要件定義や設計などの上流工程の案件も自分で選ぶことができます。無理のないペースでキャリア形成を進められる環境です。

チーム制での参画により、負担を分散しながら質の高い成果を出せる点も魅力の一つです。

上流工程では、顧客との認識のズレやスケジュール管理などの課題が発生しやすいですが、チームで取り組めば経験者からアドバイスを受けながら対処できます。

また、コミュニケーション力やプロジェクト管理能力も体系的に学べるでしょう。

成長と働きやすさの両立に興味がある方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

上流工程で活躍できる人の特徴

上流工程で成果を出すには、特定のスキルに加え、考え方や姿勢も重要です。

課題を見つける力や、顧客の視点に立って考える姿勢を持つ方は、上流工程で高い評価を得られます。

ここでは、上流工程で活躍できる方の特徴を2つ紹介します。自分の強みと照らし合わせながら、適性を確認してみてください。

課題を発見できる洞察力を持つ方

課題を発見できる洞察力は、上流工程で大きな武器になります。

顧客が明確に言語化できていない問題を見つけ出し、システムで解決すべき課題を提案できる方は、高く評価されます。

この能力があれば、表面的な要望だけでなく、その背後にある本質的な課題を見抜くことが可能です。

また、業務プロセス全体を俯瞰し、改善の余地がある部分を特定できます。

洞察力を磨けば、顧客にとって価値の高い提案ができるようになり、信頼されるエンジニアとして成長できます。

顧客目線で物事を考えられる方

顧客目線で物事を考えられる方は、上流工程で成功しやすい傾向があります。

技術的な正しさに加え、顧客のビジネスや業務にどう貢献できるかを常に意識できる姿勢が重要です。

この姿勢があると、顧客の立場に立って要件を整理し、本当に必要な機能を優先できます。

また、技術用語を避けてわかりやすい言葉で説明し、顧客が安心感を持ってプロジェクトを任せられる関係を築けます。

顧客の成功を自分の成功ととらえる姿勢を持てば、長期的な信頼関係を構築できるでしょう。

下流工程との違いと関わり方

上流工程と下流工程は、システム開発で異なる役割を担っています。

両者の違いを理解すれば、プロジェクト全体の流れが見えやすくなり、自分のキャリアパスも描きやすくなるでしょう。

ここでは、作業内容の違いや必要なスキルの違い、そして両者の連携の重要性を解説します。

作業内容の抽象度の違い

上流工程と下流工程で大きく異なるのは、作業内容の抽象度です。

上流工程では、顧客の要望を抽象的なレベルで整理し、システムの全体像を設計します。

一方、下流工程では具体的なプログラムコードを書いたり、テストを実行したりする作業が中心の業務内容です。

上流工程では何を作るかを決め、下流工程ではどう作るかを実現します。上流では抽象的な概念を扱うため、全体を俯瞰する視点が求められます。

下流では具体的な技術スキルが重視され、細部まで丁寧に実装する力が欠かせません。

必要とされるスキルの違い

上流工程と下流工程では、求められるスキルも異なります。

上流工程では、コミュニケーション力や論理的思考力、ドキュメント作成スキルが重視されます。顧客と対話し、要件を整理して文書化する能力が求められるためです。

一方、下流工程では、プログラミングスキルやテスト技術の専門性が重視されます。

コードを効率的に書き、バグを見つけて修正する能力が必要です。どちらのスキルも重要であり、両方を身に付ければ、システム開発全体を理解できるエンジニアとして成長できます。

双方向のフィードバックと連携の重要性

上流工程と下流工程は、一方通行の関係ではありません。双方向のフィードバックを行い、密に連携すれば、プロジェクトの品質が向上します。

上流工程で作成した設計書に不明点があれば、下流工程のエンジニアがフィードバックを返します。

反対に、下流工程で技術的な課題が見つかれば、上流工程に戻って設計を見直すケースもあるため注意が必要です。

こうした柔軟な連携があることで、手戻りを抑えながら、高品質なシステムを構築できます。

上流工程に携わりながら、もっと多様な技術や案件に触れたいと感じる方には、高還元SESでの働き方も有力な選択肢の一つです。

私たちテクニケーションでは、エンジニアのスキルを適切に評価するため単価給与連動制を導入しており、単価を開示して給与に反映させています。

案件選択制により、自分のキャリアプランに直結する上流工程の案件を選べます。

要件定義から基本設計、プロジェクト計画の策定まで幅広い業務に挑戦できる環境です。資格取得支援制度も整っているため、スキルアップしながら成長を続けられます。

上流工程で求められる論理的思考力やドキュメント作成スキルを磨く講座、プロジェクトマネジメントなどの資格取得サポートも受けられます。

興味を持たれた方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

上流工程を担当するメリットとキャリアへの影響

上流工程を経験すれば、エンジニアとしてのキャリアに大きなプラスになります。

技術だけでなく、ビジネス視点やマネジメント能力を磨けるため、将来の選択肢が広がるでしょう。ここでは、上流工程を担当するメリットを2つ紹介します。

キャリアの選択肢が広がる

上流工程を経験すると、キャリアの選択肢が大きく広がります。

要件定義や設計の経験は、プロジェクトマネージャーやコンサルタントへの足がかりの一つです。

また、上流工程の経験は、より上流の業務である企画や戦略策定にも携われる可能性があります。

技術とビジネスの両方を理解できる人材は、企業にとって貴重な存在です。上流工程でスキルを磨けば、エンジニアの枠を超えて活躍できる道が開けます。

マネジメントポジションへのステップになる

上流工程の経験は、マネジメントポジションへの重要なステップになります。

プロジェクト全体を俯瞰し、スケジュールやリソースを管理する能力は、マネージャーに求められるスキルと重なります。

上流工程では、顧客やチームメンバーと調整しながらプロジェクトを進める経験を積める点も魅力です。

こうした経験があれば、プロジェクトマネージャーやチームリーダーとして活躍できる可能性が高まります。

マネジメント職を目指す方にとって、上流工程の経験は大きなアドバンテージとなります。

上流工程に挑戦したいものの環境に制約を感じている方や、より自由に案件を選びたい方は、高還元SESでの働き方を検討してみてはいかがでしょうか。

私たちテクニケーションは単価給与連動制を実現しており、案件単価を開示して給与に反映させる透明性の高い評価制度を導入しています。

案件選択制やチーム制によって、自分のスキルやキャリア志向に合った上流工程の業務を選べます。要件定義や基本設計など、重要な工程で経験を積めるでしょう。

資格取得支援制度やリーダーポジションへの挑戦機会もあり、スキルアップできる環境が整っている点も魅力です。

上流工程では顧客との対話やチーム内での調整が欠かせませんが、チーム制を活かせば先輩エンジニアのサポートを受けながら実務経験を積めます。

プロジェクト計画の策定やリスク管理の高度なスキルも、実際の案件を通じて身に付けられる環境です。

ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

上流工程で発生しやすい課題と注意点

上流工程にはたくさんのメリットがありますが、同時にいくつかの課題も存在します。

これらの課題を事前に理解しておけば、現場で冷静に対処できるでしょう。ここでは、上流工程で発生しやすい2つの課題を紹介します。

顧客との認識のズレ

上流工程でよく見られる課題の一つが、顧客との認識のズレです。

顧客が期待していた機能と、実際に開発されたシステムが異なるケースは少なくありません。

この問題は、要件定義の段階で顧客の要望を正確に把握できなかった場合に発生します。

また、顧客自身が自分の要望を明確に言語化できないケースもあります。

認識のズレを防ぐには、定期的に確認を行い、顧客と共通認識を持つ努力が欠かせません。プロトタイプを作成して早期にフィードバックを得る方法も有効です。

スケジュール管理の難しさ

上流工程では、スケジュール管理が難しい場合があります。

要件定義や設計は、明確な終了基準が設定しにくく、作業が長引く傾向があるためです。

また、顧客からの追加要望や仕様変更が発生すれば、スケジュールが大幅に遅れる可能性もあります。

スケジュール管理を適切に行うには、各タスクの期限を明確にし、進捗を定期的にチェックする必要があります。

リスクを想定して余裕を持った計画を立て、予期せぬトラブルにも対応可能な状態にしましょう。

システム開発の上流工程に挑戦してキャリアアップを目指すなら

上流工程は、システム開発の成否を左右する重要な役割を担っており、この経験を積めばキャリアアップにつながります。

論理的思考力やコミュニケーション力を磨きながら、実際の案件で経験を積み重ねると、より高度な業務にも挑戦できます。

上流工程に挑戦したいと考えているなら、まずは自分のスキルを見直し、不足している部分を補う学習を始めましょう。

また、上流工程の案件を選ぶ際には、自分の成長につながるプロジェクトかどうかを見極めるポイントが重要です。

キャリア形成に関する不安や疑問がある場合は、無料相談を活用するのも一つの方法です。

専門家に相談しながら、自分に合ったキャリアパスを見つけることができれば、より着実にステップアップできます。

上流工程への挑戦を通じて、エンジニアとしての価値を高め、充実したキャリアを築いていきましょう。

高還元SES企業は、従来のイメージとは異なり、エンジニアの価値を正当に評価して高い還元率や自由度を提供します。

私たちテクニケーションでは、単価給与連動制により案件単価を明確に開示し、その単価に応じた給与をお支払いしています。

エンジニアとしての実力や市場価値が報酬に反映されやすいため、納得感を持ちながら働ける環境です。

案件選択制により、上流工程の要件定義や基本設計の自分が挑戦したい業務を選べるため、成長を実感しながらキャリアを形成できます。

チーム制を取り入れているため、一人で悩まずに仲間と協力しながらプロジェクトを進められます。

資格取得支援制度も充実しており、上流工程で活躍するために必要な要素を学べる点も大きな強みです。キャリアパスの選択肢が広がる環境で、自分らしい成長を目指せます。

上流工程への挑戦を検討している今だからこそ、さまざまな働き方を比較してみてください。

一歩前に進むために、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!