サーバーレスアーキテクチャとは|メリットや活用事例を解説

クラウド技術の進化に伴い、サーバーレスアーキテクチャが注目を集めています。従来のシステム開発では、サーバーの調達や構築、運用管理に多くの時間とコストを費やす必要がありました。

しかしサーバーレスを活用すれば、インフラ管理の負担を大幅に軽減できます。

この記事では、サーバーレスの仕組みから従来型アーキテクチャとの違い、導入時のメリットや課題まで詳しく解説します。

目次

サーバーレスアーキテクチャとは

サーバーレスアーキテクチャとは、サーバーは存在しますが、サーバーの管理や運用をクラウド事業者に任せられる仕組みを指します。

開発者はインフラの構築や保守から解放され、アプリケーション開発に専念できるようになるでしょう。

従来のシステム開発ではサーバーの選定や設定、OSのアップデート、セキュリティパッチの適用など多岐にわたる管理作業が必要でした。

サーバーレスではこれらの作業をクラウド側が担うため、開発者は本来の業務であるコード実装に集中できます。

サーバーは裏側で稼働していますが、その存在を意識する必要がないことが特徴です。この仕組みにより、開発スピードの向上やコスト削減が実現できます。

サーバーレスの仕組みと特徴

サーバーレスアーキテクチャは、イベント駆動型の動作とインフラ管理の自動化により、効率的なシステム運用を可能にします。

必要なときだけリソースが起動し、使用した分だけ課金される仕組みは従来型と大きく異なる点です。

ここでは、サーバーレスの核となる動作原理と特徴を詳しく見ていきましょう。

イベント駆動型で動作する仕組み

サーバーレスは、HTTPリクエストやファイルのアップロード、データベースの更新など特定のイベントが発生したときにのみ動作します。

常時稼働する従来のサーバーとは異なり、処理が必要な瞬間だけコードが実行される仕組みです。

例えば、画像がアップロードされた際に自動でサムネイルを生成する処理を考えてみましょう。

サーバーレスでは、画像アップロードをトリガーとして関数が起動し、処理完了後は自動的に停止します。

待機時間中のリソース消費がないため、コストを抑えられます。アクセスが集中する時間帯には自動的にスケールアウトし、アクセスが少ない時間帯にはリソースを使用しません。

開発者はトラフィックの変動を気にせず、ビジネスロジックの実装に注力できるでしょう。

インフラ管理が不要になる特徴

サーバーレスアーキテクチャではサーバーの調達や設定、OSの管理、セキュリティパッチの適用など運用作業が不要になります。

クラウド事業者がインフラの管理を担当するため、開発者はコード実装だけに集中できる環境が整います。

従来の環境では、サーバーのキャパシティプランニングや負荷分散の設定、障害時の対応などインフラエンジニアの専門知識が求められました。

サーバーレスではこれらの作業が自動化され、開発チームの負担が大幅に軽減されます。スケーリングも自動で行われるため、急激なアクセス増加にも柔軟に対応可能です。

小規模なチームでも大規模なサービスを運用できる点は、サーバーレスの大きな魅力です。

サーバーレスと従来のアーキテクチャの違い

サーバーレスと従来のアーキテクチャには、管理方法やコスト構造、開発の進め方で明確な違いがあります。

それぞれの特性を理解すると、プロジェクトに適した選択ができるようになるでしょう。ここでは具体的な比較を通じて、違いを整理します。

サーバー管理の有無による違い

従来のアーキテクチャでは物理サーバーや仮想マシンの準備、OSのインストール、ミドルウェアの設定などさまざまな管理作業が発生します。

運用フェーズでもサーバーの監視やメンテナンス、障害対応が継続的に必要です。

一方、サーバーレスではこれらの管理作業をクラウド事業者が代行します。開発者はサーバーの存在を意識せず、関数単位でコードを書いてデプロイするだけで済むでしょう。

アップデートやパッチ適用も自動で行われるため、セキュリティリスクの低減にもつながります。

ただし管理を委ねる分、インフラの細かいチューニングには制約が生じる場合もあります。用途に応じて適切な選択が求められるでしょう。

コスト構造の違い

従来型のシステムでは、サーバーを常時稼働させるため、アクセスの有無に関わらず固定費が発生します。

ピーク時のトラフィックに備えて余裕を持ったスペックで構築する必要があり、稼働率が低い時間帯でもコストが発生し続けるため注意が必要です。

サーバーレスは従量課金モデルを採用しており、実際にコードが実行された時間やリクエスト数に応じて料金が決まります。

アクセスがない時間帯は課金されないため、トラフィックの変動が大きいサービスでは大幅なコスト削減が期待できるでしょう。

ただし、常に高負荷で稼働するシステムでは従来型の方がコスト効率がよい場合もあります。利用パターンを分析し、構成を選ぶ視点が重要です。

開発スピードと柔軟性の違い

従来のアーキテクチャでは、開発環境の構築や本番環境へのデプロイに時間がかかります。

インフラの準備からアプリケーションのリリースまで複数の工程を経る必要があり、新機能の追加や変更にも手間がかかりました。

サーバーレスでは、コードを書いてすぐにデプロイできる環境が整っています。

インフラの準備を待つ必要がなく、小さな機能を素早くリリースして検証するサイクルを回せます。

マイクロサービスとの相性もよく、機能ごとに独立した関数として実装できるため、チーム間での並行開発も容易です。

この柔軟性により、ビジネス要件の変化に迅速に対応できる開発体制を構築できます。

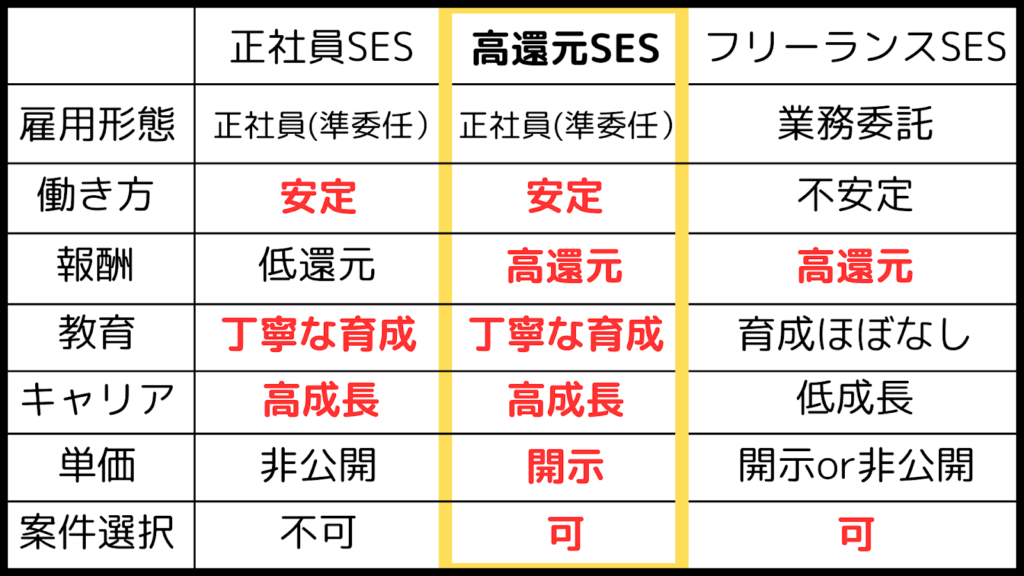

私たちテクニケーションでは、サーバーレスエンジニアとして目指したいキャリアに合わせて、自由にプロジェクトを選べる案件選択制を導入しています。

バックエンド開発に特化したい方、データ処理基盤の構築をよりしっかりしたい方など、それぞれの専門性を深められる環境です。

単価給与連動制により、高度なサーバーレスアーキテクチャ設計案件に携わるほど報酬がアップします。

エンジニアとしての実力が収入向上に直結しやすいため、成長意欲の高いエンジニアにとって理想的な環境です。

クラウドネイティブな開発手法を武器に、市場価値を高めていきたいと考えているなら、今が動き出すタイミングです。

ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

サーバーレスアーキテクチャの導入メリット

サーバーレスアーキテクチャの導入は、コスト削減や運用効率化、開発生産性の向上などさまざまなメリットをもたらします。

特に限られたリソースで成果を求められる現代の開発現場で、その恩恵は大きいです。ここでは具体的なメリットを見ていきましょう。

初期費用と運用コストを抑制できる

サーバーレスでは、サーバーの購入や初期設定が不要なため、初期投資を大幅に削減できます。

従来型ではサーバーの調達やデータセンターの準備、ネットワーク機器の購入など立ちあげ時に多額の費用が必要でした。

運用フェーズでもコスト削減効果は続きます。使用した分だけ課金される従量課金制により、アクセスが少ない時間帯の無駄なコストを削減できる点が魅力です。

さらにサーバーの保守やメンテナンス、障害対応の人件費も不要になるため、運用コスト全体を抑えられます。

スタートアップや小規模プロジェクトでは、この初期投資の低さが大きなアドバンテージになります。予算が限られた状況でも、高品質なサービスを提供できる環境です。

自動スケーリングによりスケーラビリティが高い

サーバーレスは、トラフィックの増減に応じて自動的にリソースをスケールする機能を備えています。

アクセスが急増した際も、手動でサーバーを追加する必要がなく、システムが自動で対応するでしょう。

例えば、キャンペーン期間中に通常の10倍のアクセスが集中しても、サーバーレスなら自動でスケールアウトして処理能力を確保します。

キャンペーン終了後は自動的に元の規模に戻るため、無駄なリソースを抱え続ける心配もありません。

この柔軟性により、予測が難しいトラフィック変動にも対応可能です。事前のキャパシティプランニングに悩む必要がなくなり、ビジネスの成長に合わせてシステムも自然に拡張していける環境を実現できます。

開発に集中できる環境を実現できる

サーバーレスでは、インフラの管理や運用から解放されるため、開発者は本来の仕事であるコード実装に専念できます。

サーバーの監視やパッチ適用、バックアップなど運用作業をクラウド事業者が担当するからです。

開発チームは新機能の開発やユーザー体験の改善に時間を使えるようになり、プロダクトの競争力を高められます。

小さな機能単位で開発とデプロイを繰り返せるため、アジャイルな開発スタイルとも相性がよい仕組みです。

インフラの知識が浅いメンバーでも参加しやすく、チーム全体の生産性向上につながります。

ビジネス価値の創出に直結する活動に集中できる環境は、エンジニアのモチベーション向上にも寄与します。

私たちテクニケーションではチーム制により、大規模なサーバーレスシステムの構築経験を持つベテランエンジニアから直接指導を受けられ、実務を通じて効果的に学べる環境です。

案件選択制により、自分が習得したいサーバーレス技術を活用できるプロジェクトを自由に選択できるのも魅力です。

WebアプリケーションのバックエンドAPI構築やデータパイプライン開発など、興味のある分野で実践経験を積めます。

資格支援制度も充実しているため、AWS認定ソリューションアーキテクトなど専門資格の取得も可能です。

単価給与連動制により、高度なサーバーレス案件に携わるほど年収アップを実現できる仕組みも整っています。

クラウドネイティブな開発スキルを磨きたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

サーバーレスアーキテクチャのデメリットや課題

サーバーレスにはさまざまなメリットがある一方で、実行環境の制約やデバッグの難しさ、ベンダー依存など課題も存在します。

これらの制約を理解せずに導入すると、期待した効果が得られない可能性があります。ここでは現実的な課題を見ていきましょう。

実行時間やリソースの制約がある

サーバーレスでは、1回の関数実行に対して時間制限が設けられています。

AWS Lambdaでは15分まで、Google Cloud FunctionsではHTTP関数で60分までと制約があり、長時間かかる処理には不向きです。

メモリやディスクスペースにも上限があり、大量のデータを一度に処理する用途には適しません。

例えば数時間かかるバッチ処理や、数ギガバイトのファイルを扱う処理では、従来型のサーバーを選択した方が効率的な場合があります。

また関数の起動にはコールドスタートと呼ばれる初期化時間が発生し、レスポンスが遅延する可能性もあります。

用途に応じて、サーバーレスと従来型を使いわける判断力が求められるでしょう。

デバッグや監視が複雑になりやすい

サーバーレスでは、複数の関数が連携して動作するため、問題の原因特定が難しくなる傾向があります。

従来のモノリシックなアプリケーションと異なり、処理の流れが分散するためです。

各関数のログを個別に確認する必要があり、全体の処理フローを追跡するには専用の監視ツールが欠かせません。

AWS X-RayやDatadogなど分散トレーシングツールを活用すれば、関数間の呼び出し関係や処理時間を可視化できるでしょう。

ただしこれらのツールの導入や運用には、新たな学習コストが発生します。

適切な監視体制を整えなければ、本番環境での障害対応に時間がかかり、サービス品質の低下を招く恐れがあります。

ベンダーロックインによる柔軟性の低下リスクがある

サーバーレスは特定のクラウド事業者のサービスに依存するため、ほかのプラットフォームへの移行が困難になる場合があります。

各クラウドで関数の実装方法や設定項目が異なり、互換性がないためです。

例えばAWS Lambdaで構築したシステムをAzure Functionsに移行する際は、コードの書き換えや設定の見直しが必要です。

クラウド事業者の価格改定やサービス終了のリスクも考慮しなければなりません。

ベンダーロックインを避けるには、Serverless Frameworkのような抽象化ツールを使う方法もありますが、完全な互換性は保証されないことが現状です。

長期的な視点で、プラットフォーム選択の戦略を検討する必要があります。

代表的なサーバーレスサービス

サーバーレスアーキテクチャを実現するサービスは、主要なクラウド事業者から提供されています。

それぞれ特徴や強みが異なるため、プロジェクトの要件に合わせて選択する必要があるでしょう。ここでは代表的な3つのサービスを紹介します。

AWS Lambda

AWS Lambdaは、Amazon Web Servicesが提供するサーバーレスコンピューティングサービスです。

豊富なイベントソースに対応しており、S3やDynamoDB、API GatewayなどAWSのほかサービスとシームレスに連携できます。

対応言語はNode.js・Python・Java・Go・C#など多岐にわたり、開発者は慣れた言語で実装できます。

AWSの広範なエコシステムを活用できる点も大きな利点です。世界中にデータセンターがあり、グローバルなサービス展開にも適しています。

料金は実行時間とメモリ使用量に基づいて計算され、月間1,000,000リクエストまでは無料枠が用意されているのも魅力です。

Google Cloud Functions

Google Cloud Functionsは、Google Cloudが提供するイベント駆動型のサーバーレスプラットフォームです。

Node.js・Python・Go・Javaなどの言語に対応し、軽量な関数の実行に適切化されています。

Google Cloudのほかサービスとの統合が容易で、Cloud StorageやBigQuery、Pub/Subなどサービスと連携させればデータ処理パイプラインを素早く構築できるでしょう。

Googleの機械学習サービスとの相性もよく、AI機能を組み込んだアプリケーション開発に向いています。

料金体系はシンプルで、実行時間とメモリ使用量、ネットワーク転送量に基づいて課金される仕組みです。

Azure Functions

Azure Functionsは、Microsoft Azureが提供するサーバーレスコンピューティングサービスです。

C#・JavaScript・Python・PowerShellなど幅広い言語をサポートしており、Windows環境との親和性が高い特徴があります。

Visual StudioやVS Codeとの統合が優れており、開発体験が洗練されているのが魅力です。Azure DevOpsと組み合わせれば、CI/CDパイプラインを簡単に構築できます。

従量課金プランに加えて、専用のホスティングプランも選択でき、予測可能なコストで運用したい場合に便利です。Microsoftのエンタープライズ向けサービスとの連携も強みの一つです。

私たちテクニケーションでは資格取得支援制度により、AWS認定資格やGoogle Cloud認定資格など、サーバーレス関連の学習費用をサポートしています。

勉強時間の確保もバックアップするため、働きながら着実にスキルアップできる環境です。

さらに単価給与連動制を採用しており、案件単価に応じて収入アップを実現できます。実力のあるエンジニアほど高収入を得やすいシステムです。

さrない会社間の単価は全エンジニアに開示しているため、透明性の高い評価制度のもとで納得して働くことができます。

サーバーレス技術を武器に市場価値を高めたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

サーバーレスアーキテクチャの活用事例

サーバーレスは、さまざまな業界や用途で実際に活用されています。

理論だけでなく、具体的な導入事例を知れば、自分のプロジェクトへの応用イメージが湧きやすくなるでしょう。ここでは代表的な活用シーンを解説します。

Webアプリケーションのバックエンド処理の適切化

WebアプリケーションのバックエンドAPIをサーバーレスで構築する事例が増えています。

API GatewayとLambdaを組み合わせれば、RESTful APIやGraphQL APIを素早く実装できるためです。

例えば、動画配信サービスのNetflixは、AWS Lambdaを活用して大規模なバックエンドシステムを運用しています。

ユーザーのリクエストに応じて動的にコンテンツを配信する仕組みを、サーバーレスで実現しました。

トラフィックの変動が激しいサービスでも、自動スケーリングにより安定性のある応答速度を保てます。

認証処理や画像のリサイズ、通知送信など個別の機能を関数として分離すれば、保守性の高いシステムを構築できます。

データ処理やバッチ処理

大量のデータを定期的に処理するバッチ処理にも、サーバーレスは適しています。

スケジュール実行やイベント駆動により、効率的なデータパイプラインを構築できるためです。

例えば、ログファイルの集計やデータベースのバックアップ、レポートの自動生成など定期処理をサーバーレスで実装できます。

S3にファイルがアップロードされたタイミングで自動的に処理を開始する設定も可能です。

BigQueryと連携させれば、大規模なデータ分析基盤も構築できます。処理が必要なときだけリソースを使用するため、常時稼働するサーバーを用意するよりコスト効率に優れているのが特徴です。

私たちテクニケーションでは、資格取得支援制度があり、サーバーレス関連の認定資格取得をバックアップしています。

学習費用の補助や勉強時間の確保により、エンジニアの継続的な成長を全面的に支援する体制です。

単価給与連動制により、取得した資格やサーバーレス開発スキルの向上が直接報酬アップに反映されます。

エンジニア一人ひとりの実力が正当に評価されやすい環境で、モチベーション高く働けるでしょう。

自身の資格取得計画に合わせて、学んだ知識を実務で活用できるサーバーレス案件を提案します。

イベント駆動型システムの構築経験を積みながら、キャリア形成を実現できる環境です。

サーバーレス技術を軸としたキャリア構築を目指す方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

サーバーレスアーキテクチャに必要なスキル

サーバーレスを効果的に活用するには、クラウドの基礎知識や運用スキル、アーキテクチャ設計力が求められます。

これらのスキルを習得すると、市場価値の高いエンジニアとして活躍できるでしょう。ここでは具体的に必要なスキルセットを解説します。

クラウド基盤に関する知識

サーバーレスを使いこなすには、AWS・Google Cloud・Azureなどクラウドプラットフォームの基本的な理解が不可欠です。

各クラウドのサービス構成や料金体系、セキュリティモデルを把握しておく必要があります。

特にIAMの設定やネットワーク構成、ストレージサービスの使い方は重要です。

サーバーレス関数がほかのクラウドサービスと連携する際、適切な権限設定ができなければシステムが動作しません。

CloudFormationやTerraformなどInfrastructure as Codeツールの知識も求められます。コードでインフラを管理できれば、環境の再現性が高まり、チーム開発もスムーズに進みます。

運用自動化や監視スキル

サーバーレスシステムの安定運用には、適切な監視とログ管理が欠かせません。

CloudWatchやStackdriver、Application Insightsなど監視ツールを使いこなすスキルが必要です。

関数のエラー率や実行時間、コストの推移を可視化し、異常を早期に検知する仕組みを構築できなければなりません。

分散トレーシングツールを使って、複数の関数にまたがる処理の流れを追跡する技術も重要です。

CI/CDパイプラインの構築により、テストからデプロイまでを自動化できれば、開発効率が大幅に向上します。

GitHubやGitLabと連携させた自動デプロイの仕組みを整えられるスキルは、現場で高く評価されるでしょう。

今後のサーバーレス市場の動向と将来性

サーバーレスアーキテクチャは、クラウド市場の成長とともに今後も拡大が見込まれています。

企業のDX推進やコスト適正化のニーズが高まるなか、サーバーレスは重要な選択肢として定着しつつあります。

総務省の情報通信白書によれば、国内のクラウドサービス市場は年々拡大を続けており、今後も成長が予測されているのが現状です。

経済産業省のDXレポートでは、レガシーシステムからの脱却が急務とされ、クラウドネイティブな開発手法への移行が推奨されています。

こうした背景から、サーバーレスのスキルを持つエンジニアの需要は今後さらに高まると考えられるでしょう。早い段階で知識を習得しておけば、キャリアの選択肢が大きく広がります。

サーバーレスアーキテクチャの理解を深めて自分のキャリアに活かそう

サーバーレスアーキテクチャは、インフラ管理の負担を軽減しながら、柔軟なシステムを構築できる技術です。

技術の習得は、エンジニアとしてのキャリアを大きく広げる投資になるでしょう。クラウドネイティブな開発スキルは、今後の市場でますます重要性が高まります。

サーバーレスの知識を深め、実際のプロジェクトで経験を積めば、市場価値の高い人材として成長できます。

自分のキャリアにどう組み込むべきか迷っている方は、専門家に相談してみるのもよい選択です。

私たちテクニケーションでは、計画的なキャリア形成を案件選択制により積極的にサポートしています。

サーバーレス開発の基礎から、マイクロサービスアーキテクチャの設計、大規模システムの運用まで自身が目指すポジションに合わせて自由に案件を選べる仕組みです。

単価給与連動制により、スキルレベルに応じて年収アップを実現できるため、高いモチベーションを保ちながらキャリアアップを目指せるでしょう。

一人で悩むより、専門アドバイザーと一緒に考えることで視野が広がります。

サーバーレスエンジニアとしての理想的な成長路線に関して、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!