セキュリティエンジニアはなくなる?将来性から求められるスキルまで徹底解説

セキュリティエンジニアの仕事は、今後なくなるわけではありません。むしろ、AIや自動化の進展によって役割は変化し続けますが、人の判断や調整を必要とする領域は拡大しています。

一方で、読者のなかには「AIに仕事を奪われるのではないか」「フリーランスと正社員で責務はどう違うのか」と不安を抱えている方もいるでしょう。

将来性の有無や、どのようなスキルを磨けば安定的に案件を獲得できるかを整理しきれない状態は珍しくありません。

本記事ではセキュリティエンジニアの役割や将来性を構造的に解説し、必要となる知識や資格、キャリアパスを段階的に整理します。

読み進めていただくことで、今の自分に必要な学習や案件条件を整理でき、将来のキャリアに向けた行動を具体化できるはずです。

目次

セキュリティエンジニアとは

セキュリティエンジニアは、企業や組織の情報資産を守るために幅広い業務を担います。

代表的なものには、監視運用・アラート調整・インシデント対応・脆弱性管理などがあります。また、クラウド環境のセキュリティ設計やペネトレーションテストも重要な職務です。

SES案件では、契約範囲に応じて責務の深さが変わります。ある案件ではSOCの一次対応を主に担当し、別の案件では開発チームと連携してセキュリティ要件を設計する場合もあります。

現場によって成果物や求められる知識の幅は異なりますが、いずれも脅威を防ぐだけでなく、安全を設計する役割が求められる点が特徴といえるでしょう。

こうした業務を体系的に理解すれば、自分の経験がどの領域に該当するかを整理でき、次に伸ばすべきスキルや狙う案件を判断しやすくなります。

セキュリティエンジニアがなくなるといわれる理由

AIや自動化技術の進展により、セキュリティエンジニアの一部業務が不要になるのではないかと懸念されています。

特に監視や一次対応の領域では自動化が進んでおり、人の出番が減るのではと、不安を感じる方も少なくありません。

しかし、業務のすべてが代替されるわけではなく、変化のなかで役割が再定義されているのが現実です。

ここでは、自動化や製品進化がどのように業務に影響しているのかを整理します。

AIや自動化技術の進展

セキュリティ分野では、AIによる異常検知やSOARによる自動対応が普及しています。

これにより、従来は人手で行っていたアラート振り分けや初動対応が効率化され、人的工数は削減されつつあります。

特にSOC業務では、アラートの誤検知調整など定型作業が自動化されやすく、エンジニアが担う範囲は変化している状況です。

こうした変化は業務が消えていくような印象を与える一方で、実際には高度な調整や根本原因分析など、人にしか担えない領域が依然として残っています。

セキュリティソフトの普及と進化

クラウドサービスやセキュリティ製品の機能は年々高度化しています。

EDRやクラウド型WAFなどは、企業が導入するだけで高い防御性能を得られるため、専門人材の必要性が下がると考える方も少なくありません。

また、プラットフォーム自体にセキュリティ機能が内蔵されるケースも増えており、基本的な監視や制御はツールで完結できる環境が整いつつあります。

ただし、導入後の運用設計や例外対応は依然として人の判断が不可欠であり、完全な代替にはいたっていません。

AIや自動化が進むなかで、セキュリティエンジニアの仕事がなくなるのではと不安に感じる方もいるでしょう。ですが大切なのは、変化に適応しながら成長できる環境を選ぶことです。

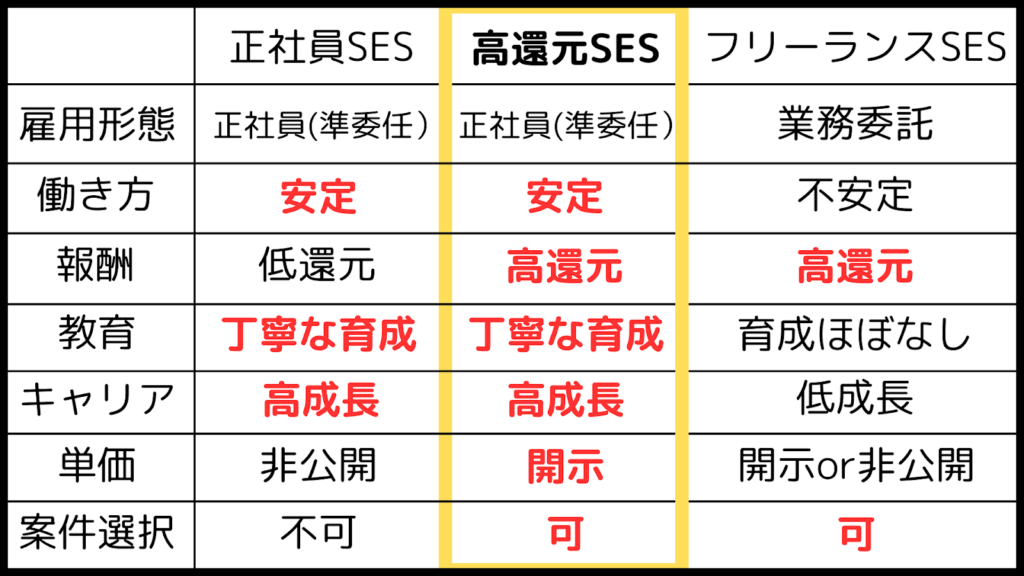

私たちテクニケーションでは、案件単価に応じて給与が変動する単価給与連動制を採用し、さらに会社間の単価をエンジニアに開示しています。

透明性の高い仕組みにより、自分の市場価値を把握しながら納得感のある働き方が可能です。

案件選択制によって、クラウドや脆弱性診断など、自分のキャリアに沿った経験を積める点も強みです。

加えて、チーム制でベテランエンジニアからの支援を受けられるため、新しい挑戦にも安心してのぞめます。

自動化の進展に不安を感じている今だからこそ、自身のキャリアを整理し直す好機です。

まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーとの無料相談で、これからの成長に必要なステップを一緒に見つけてみませんか。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

セキュリティエンジニアがなくなるわけではない理由

AIや自動化が進んでも、セキュリティエンジニアの役割が消えることはありません。

むしろ脅威の高度化や法規制の強化により、人の判断と調整力の重要性は増しています。

ここでは、なぜ人材の必要性が今後も続くのかを具体的に解説します。

サイバー脅威の増加と複雑化への対応が必要

サイバー攻撃は年々高度化しており、マルウェアやフィッシングなどの既知の手口に加え、標的型攻撃やゼロデイ攻撃など複雑な事例が増えています。

自動化ツールは既知のパターンを処理できますが、新しい攻撃やビジネス特有のリスク評価には人の判断が欠かせません。

エンジニアは攻撃の意図を読み解き、根本的な対策を設計する役割を担います。

情報セキュリティの社会的な重要性が増している

クラウド利用やリモートワークの拡大により、情報資産の保護は経営課題としての重要度が増しています。

特に個人情報や知的財産を扱う企業では、法令遵守や取引先との信頼確保に直結するため、セキュリティエンジニアの存在は欠かせません。

社会全体で情報セキュリティが経済活動の前提条件となっており、専門人材への需要は継続しています。

深刻なセキュリティ人材不足が続いている

セキュリティ人材の不足は、国内外を問わず長期的な課題となっています。

AIや自動化の活用によって一部の業務効率化は進んでいるものの、人材需要と供給のギャップは依然として解消されていません。

特に高度な知識や経験を要する分野では依然として専門家の必要性が高く、企業は採用や育成に力を入れざるを得ない状況です。

このような構造的な不足は、セキュリティエンジニアの市場価値を押し上げる要因となり、中長期的に高い需要が続く根拠といえるでしょう。

金融・医療・インフラなど多様な分野で活躍できる

セキュリティエンジニアは、金融・医療・インフラなどの規制が厳しく社会的影響の大きい分野で求められています。

これらの業界では法令遵守やリスク管理が厳格に求められるため、専門知識を持つ人材が不可欠です。

分野ごとにリスク特性が異なるため、自動化された仕組みだけでは十分に対応できず、人の判断を加えた設計と運用が必要とされています。

セキュリティエンジニアとして働くメリット

セキュリティエンジニアは責任の大きい職種ですが、その分だけ社会的意義や報酬面での魅力も大きい分野です。

専門性を高めることで希少性が増し、市場価値を実感しやすい職種といえるでしょう。ここでは、具体的なメリットを整理し、キャリア形成にどうつながるのかを解説します。

サイバー空間の安全を守る社会的意義が大きい

セキュリティエンジニアは、企業や社会の情報資産を守る要の役割を担う職種です。

インシデントを未然に防ぐ取り組みや、被害を可能な限り抑える対応は、多くの方の生活や経済活動を支える基盤となります。

この社会的意義は、ほかのIT職種にはない大きなやりがいにつながります。社会インフラの一部を担うという誇りが、働くモチベーションを高める要素となるでしょう。

専門職としての安定した収入が見込める

セキュリティエンジニアは人材不足が続いているため、需要に対して供給が追いつかない状況です。

その結果、スキルや経験を積むことで安定的に高い報酬を得やすく、専門職としての市場価値が可視化されやすい特徴があります。

特にクラウドセキュリティや脆弱性診断、ペネトレーションテストなどの高度な専門分野では、需要が拡大しており収入の向上につながる可能性が高いと考えられます。

継続的な学習により成長しやすい

セキュリティ分野は技術の進化や脅威の変化が激しいため、常に学び続ける必要があります。

一見すると負担にも見えますが、継続的な学習がそのままスキル向上につながり、市場価値を高めやすいのが特徴です。

新しい知識や技術を取り入れることが案件選択の幅を広げ、キャリアの安定性を強化します。

資格取得支援制度やチームでの学習機会を活用できる企業を選ぶことで、学習を成長へと結びつけやすくなります。

責任が大きいからこそ、セキュリティエンジニアは社会的意義と市場価値の両面で高い魅力を持つ職種です。

ただしその価値を十分に発揮するためには、自分の実力が正しく評価されやすく、学びや挑戦が報酬やキャリアに直結する環境を選ぶことが欠かせません。

私たちテクニケーションでは、案件単価に応じて給与が変動する単価給与連動制を導入し、さらに会社間の単価をエンジニアに開示しています。

これにより、自分の市場価値を可視化しながら納得感のある働き方が可能です。また案件選択制により、クラウドセキュリティや脆弱性診断など、自分のキャリア目標に合わせた領域に挑戦できます。

さらにチーム制を採用しており、ベテランエンジニアの支援を受けながら着実に業務を進められる点も特徴です。

資格取得支援制度も整っているため、継続的な学習を実務と結びつけやすくなります。

エンジニアとしての実力が正しく評価され、キャリアの安定につながる環境を求めている方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。自身の希望に沿ったキャリア設計を一緒に考えていきましょう。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

セキュリティエンジニアがやめとけといわれる理由

セキュリティエンジニアは将来性がある一方で、負荷や責任の重さからやめとけといわれることもあります。

特に夜間対応や学習の継続など、働き方や生活への影響が大きい点は見過ごせません。ここでは、職務上の課題として語られる理由を整理します。

責任が重い

セキュリティエンジニアは、企業や組織の重要な情報資産を守る立場にあります。

万が一インシデントが発生した場合、被害規模や社会的信用に大きな影響を与える可能性があるため、責任はとても重い立場です。

そのため、日々の業務に緊張感を伴うことが多く、精神的な負担を感じやすい点が大きな課題とされています。

残業や夜勤が発生しやすい

セキュリティ分野では、インシデントがいつ発生するかを予測できません。

そのため、深夜や休日でも緊急対応が必要になるケースがあり、勤務時間が不規則になりやすい傾向があります。

特にSOCに常駐するエンジニアは24時間体制のシフト勤務を求められることも多く、ライフスタイルとの両立が課題となることがあります。

継続的な学習が求められる

セキュリティ分野は技術の進化と攻撃手法の変化がとても速いため、継続的な学習が欠かせません。

新しい脆弱性やツールへの対応を怠ると、実務での評価や案件選択に不利となる可能性があります。

学び続ける姿勢は成長の機会でもありますが、常に新しい情報を追い続けることに負担を感じ、長期的な継続が難しいと考える方も少なくありません。

セキュリティエンジニアに向いている方の特徴

セキュリティエンジニアに必要なのは、技術力だけではありません。インシデント対応や脆弱性管理では、原因を特定し再発を防ぐための論理的思考と粘り強さが求められます。

課題解決に向けて多角的に検討を重ねられる方は、現場で高い評価につながります。

さらに、開発チームや運用担当者との調整を円滑に進めるためには、相手の立場を理解したコミュニケーション力が不可欠です。

単にリスクを指摘するのではなく、わかりやすい説明で合意を得られる姿勢が求められます。

また、新しい攻撃手法や技術は次々と登場するため、継続的な学習への意欲も重要です。

資格取得や業界イベントを通じて学びを実務に活かせる人材は、市場価値を高めながら長期的に成長できる可能性が高いでしょう。

セキュリティエンジニアに必要とされる素養は、一朝一夕で身につくものではありません。

しかし自分の強みを活かしながら経験を積める環境に身を置くことで、論理的思考や調整力、学習意欲を成果に結びつけやすくなります。

重要なのは、自分の適性を理解したうえで、どのような現場で成長していくかを選べるかどうかです。

私たちテクニケーションでは、案件単価に応じて給与が変動する単価給与連動制を導入し、会社間の単価をエンジニアに開示しています。

市場価値を可視化できるため、納得感を持ってキャリアを進められる仕組みです。

さらに案件選択制により、自分の得意領域や挑戦したい分野を選べるので、適性を活かした成長が可能です。

加えてチーム制を採用しており、メンバー同士が知識や経験を共有しながら業務を進められる体制が整っています。

資格取得支援制度も整備しているため、継続的な学習を実務に反映しやすい環境です。

自分の適性を活かしながら着実にステップアップしたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。

キャリアの方向性を一緒に整理し、自身にぴったりな案件や成長ルートを一緒に考えましょう。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

セキュリティエンジニアに求められる知識とスキル

セキュリティエンジニアには、幅広い専門知識とスキルが求められます。

基盤となるネットワークやOSの理解に加えて、暗号化や認証、ログ解析などの知識も欠かせません。また、攻撃手法や防御技術は常に進化しているため、学び続ける姿勢も必要です。

ここではセキュリティエンジニアに求められる、主要な知識とスキルを紹介します。

セキュリティ関連の専門知識

セキュリティエンジニアにとって、脆弱性管理やインシデント対応のライフサイクルを体系的に理解することは必須です。

例えば、脆弱性を発見した場合には、単なる修正だけでなく再発防止策を含めた対応策を検討する必要があります。

また、攻撃手法は日々多様化しているため、マルウェアやゼロデイ攻撃に関する新しい情報を常に学習し続けることが欠かせません。

専門知識を磨くことで、リスクを早期に把握し、適切な対策を立案できる力が高まります。

ネットワーク関連の知識

セキュリティはネットワークの理解を基盤として成り立っています。TCP/IPやHTTPなど、基本的な通信プロトコルを理解していなければ、攻撃経路の特定や異常な挙動の検出は困難です。

また、ファイアウォールやIDS/IPSの仕組みを正しく把握すれば、境界防御の適切な設計が可能となります。

クラウドやゼロトラストといった新しいネットワーク環境でも、通信の基盤理解が役立ちます。強固なセキュリティ設計を行ううえで、ネットワーク知識は不可欠です。

暗号化に関する知識

データを安全に扱うためには暗号化の理解が欠かせません。共通鍵暗号と公開鍵暗号の仕組みを理解し、適切に使い分けることで、通信経路や保存データを保護できます。

また、ハッシュ関数やデジタル署名の原理を把握すれば、改ざん検知や認証強化に直結します。

クラウドサービスの普及により、暗号化の適用範囲はさらに広がっている状況です。

暗号技術を正しく運用できる知識は、セキュリティエンジニアにとって市場価値を高める要素となります。

認証技術に関する知識

システム利用者の正当性を担保する認証技術も必須の知識です。パスワード認証だけでなく、多要素認証やシングルサインオンを理解することで、安全性と利便性を両立できます。

特に企業システムやクラウド環境では、不正アクセス防止の仕組みが欠かせません。

また、認証基盤の設計には運用コストやユーザー体験の視点も求められます。認証技術を正しく理解して設計・運用に反映できる人材は、長期的に活躍の場を広げられます。

論理的思考力や問題解決能力

セキュリティ業務では、問題の原因を特定し、短時間で解決策を提示する能力が求められます。

例えばインシデント対応では、複数の仮説を立てて検証し、根本原因を突き止める力が欠かせません。

単に対処療法で終わらせず、再発防止策まで含めて、関係者やシステム全体への影響を見据えて判断する姿勢が重要です。

そのため、論理的に物事を整理し、段階的に問題を解決できる能力がエンジニアの評価を大きく左右します。

コミュニケーション能力

セキュリティ対策はエンジニアだけで完結するものではなく、開発チームや経営層を含む多様な関係者との協働が必要です。

専門用語をかみ砕いて説明し、非エンジニアにもリスクを理解してもらう力は欠かせません。

例えば脆弱性修正の優先順位を調整する場面では、事業への影響を考慮しつつ合意形成を進める必要があります。

こうしたコミュニケーション能力は、セキュリティエンジニアの成果に直結する大切なスキルです。

セキュリティエンジニアにおすすめの資格

セキュリティエンジニアには幅広い知識が求められるため、資格を通じて体系的に学び、スキルを客観的に証明することが重要です。

基礎から応用、さらに専門領域に分かれる資格を組み合わせることで、自分のキャリアに適した成長ルートを設計できます。

入門段階ではCompTIA Security+が国際的な認知度を持ち、セキュリティの基礎を幅広く学ぶのに適しています。

国内では国家資格である情報処理安全確保支援士が代表的で、法律的にも位置づけられた資格として信頼性が高い点が特徴です。

さらに経験を積んだ後には、国際的に評価の高いCISSPを取得すれば、設計やマネジメントを担う上位職種に進む道が開けます。

クラウド分野ではAWS認定セキュリティ専門知識が実務に直結し、案件参画の幅を広げるうえで効果的です。

また、攻撃者視点を学ぶCEHの資格は実務で役立ちます。防御に加えて攻撃手法を理解すれば、より実践的な対策を立案できます。

自分のキャリアゴールに合わせて、基礎から高度資格へ段階的に取得を検討するのが有効です。

資格は知識を体系的に整理し、市場での信頼性を高める強力な武器です。しかし、実務と学習を両立させながら段階的に資格を取得するのは容易ではありません。

そのため、資格取得を後押ししてくれる制度や環境を選ぶことが、長期的な成長を実現するうえで欠かせないポイントです。

私たちテクニケーションでは、資格取得支援制度を整備しており、受験料の補助や学習に集中できる仕組みが用意されています。

継続的な学習を支援する環境があるため、CompTIA Security+や情報処理安全確保支援士などの基礎資格に取り組みやすくなっています。

さらに、CISSPやAWS認定などの上位資格にも、キャリア段階に応じて挑戦できるのが特徴です。

また、案件選択制によって取得した資格を実務で活かせる案件を選べるため、学習と実務経験を結びつけながら成長できるのも強みです。

これから資格取得を見据えてキャリアを築きたい方は、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。

自身の経験や目標に合わせ、資格ルートや案件選びを一緒に設計していきましょう。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

セキュリティエンジニアのキャリアパス

セキュリティエンジニアのキャリアは一様ではなく、経験や志向によって多様な進路が描けます。

初期段階ではSOCでの監視業務やインシデント一次対応からスタートし、検知ルールの設計や脆弱性診断などへと発展していく段階です。

その後、CSIRTでの対応方針策定やクラウド環境のセキュリティ設計に関わることで、組織の中心的な役割を担えるようになります。

さらに、レッドチームで攻撃側視点を学び、侵入テストを通じて防御力を高める道もあります。

あるいは、セキュリティアーキテクトやプロジェクトマネージャーとして、システム全体の設計やチームマネジメントに進む選択肢は広がる傾向です。

近年では、コンサルタントとして企業全体のセキュリティ戦略を支援する立場に移る方も増えています。

正社員では社内の昇格ルートに沿ってリーダーやマネージャー職に進みやすく、フリーランスでは専門性に応じた案件を積み重ねることで単価を引き上げやすい傾向です。

どの進路を選ぶにしても自分の強みと目指す方向性を明確にし、必要な資格やスキルを逆算して習得すれば、長期的にキャリアを発展させるための鍵となります。

セキュリティエンジニアとして活躍したいならスキルアップできるSES企業がおすすめ

セキュリティエンジニアは、自動化の影響を受けつつも、脅威の複雑化や人材不足により今後も需要が続く職種です。

将来性を高めるには、基礎から応用までの知識を身につけ、資格や案件経験を通じてスキルを積み重ねることが不可欠です。

そのうえで、自分のキャリア目標に合った環境を選ぶことが長期的な成長につながります。

特にSES企業であれば、さまざまな案件を通じて実務経験を広げることができ、専門性を高めやすい点が大きな魅力です。

継続的な学習機会や多様な分野での実践を通じて、スキルと市場価値を同時に高めることが可能です。

セキュリティエンジニアとして活躍の場を広げたい方にとって、スキルアップできるSES企業は有力な選択肢となるでしょう。

私たちテクニケーションでは、案件単価に応じて給与が変動する単価給与連動制を導入し、さらに会社間の単価をエンジニアに開示しています。

市場価値を可視化しながら納得感を持って働ける点が大きな特徴です。

案件選択制も採用しており、クラウドセキュリティ・脆弱性診断・インシデント対応など、自分のキャリア目標に合った領域で経験を積むことが可能です。

またチーム制を取り入れているため、ベテランエンジニアの支援を受けながら新しい挑戦に取り組めます。

資格取得支援制度も整っており、継続的な学習を実務に直結させやすい環境です。

さらに、各案件でリーダーを狙えるチャンスも用意されており、早期にマネジメントや設計の経験を積むことができます。

将来に向けてスキルアップを加速させたい方は、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談ください。自身の現状や目標に合わせた案件や成長プランをご提案します。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!