プロジェクトマネージャ試験とは?資格取得の難易度、メリットについて解説

エンジニアとして開発やインフラの実務経験を積んできた方のなかには、キャリアの先行きや収入面に不安を抱える方がいるかもしれません。

専門知識は身に付いたものの、年収が伸び悩み、上流に関わる機会がないまま停滞していると感じることもあります。

国家資格であるプロジェクトマネージャ試験は、こうした状況を変えるきっかけの一つです。

しかし「試験が難しそうで自分には合格できないかもしれない」と考え、挑戦をためらう方も少なくないでしょう。

この記事では、試験の概要や難易度、資格取得によって広がるキャリアや市場価値の変化を解説します。さらに学習方法や関連資格、資格取得後の働き方も説明します。

目次

プロジェクトマネージャ試験とは

プロジェクトマネージャ試験は、情報処理技術者試験の高度区分に位置づけられる国家試験です。

対象となるのは、大規模な開発やシステム導入を指揮し、計画の立案から完了までを導ける人材です。

プロジェクト全体を統括し、納期やコストを管理しながら関係者の意見を調整して成果を出す力が求められます。

そのため、技術面に加えて、組織運営のリーダーシップを備えていることが重視されます。

この試験は、知識を問うだけでなく実務に基づいた判断力や計画力を評価する仕組みです。

組織の意思決定や事業目標に直結する場面も想定され、実務に沿った判断力があるかどうかを問われます。

経営層や顧客との折衝、リスク対応や品質管理などの状況を想定した設問が出題され、経験豊富なエンジニアが実力を発揮できる内容です。

受験資格は設けられておらず、マネジメント領域を目指す幅広い層に開かれています。

プロジェクトマネージャ試験の概要と役割

プロジェクトマネージャ試験は、技術知識に加え、経営や組織運営にも関わる人材を評価する国家資格です。

ここでは、プロジェクトマネージャに求められる役割とスキル、情報処理技術者試験のなかでどのように位置付けられているかを整理します。

プロジェクトマネージャの定義と求められるスキル

プロジェクトマネージャは、開発やシステム導入を計画から終結まで統括する責任者です。要件を整理し、実現可能な計画を立案し、進捗を管理しながら成果を導きます。

その過程ではコストや納期、品質を管理し、リスクや課題への対応も欠かせません。

関係者の意見を調整し、信頼を築きながら合意形成を進めることが重要です。チームメンバーの能力を引き出し、状況に応じて役割を調整する姿勢も求められます。

さらに、経営方針や事業戦略を踏まえ、組織全体の目的と一致するように方向付けられるかどうかも大切です。

定義やスキルのなかでも特に重視されるのは、合意を築く力と実行に移す力です。

多数の関係者が関わるプロジェクトでは、意見の違いを整理し、全員が納得できる結論にまとめ上げる能力がなければ成果につながりません。

試験では、計画の立案力や合意形成の手順を説明できるかどうかも評価されます。

情報処理技術者試験における位置付け

情報処理技術者試験はレベル1からレベル4までの区分があり、プロジェクトマネージャ試験は上位区分であるレベル4に位置付けられています。

この水準は、組織の方針や経営に影響を与える高度な役割を担う人材を対象としています。対象は中堅から上級のエンジニアで、実務経験を積んだうえでの挑戦が前提です。

合格者はマネジメント能力を証明された人材として、社内での昇進や社外での信頼獲得につながる立場になります。

試験の実施時期と受験資格

プロジェクトマネージャ試験を受験する際は、実施時期と受験資格を把握しておくことが不可欠です。

年に一度の開催であるため、申し込みから当日までの流れを把握し、学習計画に組み込む必要があります。ここでは、試験日程と申し込み方法、受験資格を紹介します。

2026年度からはCBT方式に移行し、受験環境が大きく変わる予定です。

試験日程と申し込み期間

現行のプロジェクトマネージャ試験は、毎年秋に一度だけ実施され、例年10月が試験日として設定されています。

申し込みは7月上旬から数週間にわたって受け付けられ、試験当日は午前Ⅰから午後Ⅱまで一日を通しての受験が必要です。

2026年度からは全国のテストセンターでCBT方式が導入され、複数日程から選択可能となります。

A群とB群は期間を分けて行われる予定で、受験者は会場ごとに設定された時間帯の中から希望する枠を選択できます。

受験資格について

プロジェクトマネージャ試験には、年齢・学歴・実務経験の制限はありません。情報処理技術者試験のほかの区分と同様、誰でも受験可能です。

学生から社会人まで幅広い立場の方が挑戦でき、マネジメントを志すキャリア形成の一環として取り組むことができます。2026年度以降も受験資格は同様です。

CBT方式の導入によって受験機会が広がるため、これまで日程の制約で挑戦できなかった社会人も受験しやすくなります。

プロジェクトマネージャ試験の出題範囲と形式

プロジェクトマネージャ試験は、4つの区分で構成され、幅広い知識と実務的な思考力を問う試験です。

2026年度からはCBT方式に移行し、科目名称も変更される予定です。ただし、出題範囲は従来と変わりません。ここでは各区分の内容と特徴を整理します。

午前Ⅰ

現行の午前Ⅰ試験(2026年度以降は科目A-1)は、情報処理技術全般の基礎知識を問う多肢選択式です。

出題範囲は、ネットワーク・データベース・アルゴリズム・セキュリティなど幅広く、応用情報技術者試験の内容を理解していることが前提となります。

過去問から出題される傾向があるため、傾向を踏まえた学習が有効です。

午前Ⅰは基礎力を確認する試験で、一定の点数に達していない場合は午後試験は採点されず、その時点で不合格となります。

午前Ⅱ

午前Ⅱ試験(2026年度以降は科目A-2)は、より実務に近い応用的な知識を問う多肢選択式です。

システム開発管理や経営戦略、プロジェクトマネジメント知識などが中心で、暗記だけでは対応が難しい問題が出題されます。

午前Ⅰより問題数は少なくなりますが、正確な理解と応用力が試されます。

セキュリティやクラウド分野を含む広範な知識が問われるため、幅広い分野を学習対象にすることが必要です。

午後Ⅰ

午後Ⅰ試験(2026年度以降は科目B-1)は記述式で、与えられた事例を分析し、課題を整理したうえで適切な対応策を示します。

プロジェクト計画・リスク対応・品質管理などのテーマが中心で、現場経験に基づく判断を文章で表現できる力が必要です。

答案は文章量ではなく、因果関係を明確に示し設問の意図に沿った回答が重視されます。

午後Ⅱ

午後Ⅱ試験(2026年度以降は科目B-2)は論述式で、経営目標や組織戦略を踏まえたプロジェクト遂行について、長文で論じる内容です。

自らの経験を整理し、課題解決のプロセスを体系立てて記述する力が問われます。

4区分のなかでも午後Ⅱは特に差が出やすい部分で、答案の構成力や一貫性が合否を分けます。論点を序盤で明確にし、結論まで筋道を保って書き切る訓練が不可欠です。

資格取得の難易度と合格率

プロジェクトマネージャ試験は、情報処理技術者試験の高度区分に含まれる難関資格です。出題範囲は午前の基礎知識から午後Ⅱの論述まで広く、知識と経験を総合的に問われます。

合格率はおおむね10%前後で推移しており、毎年低水準です。

IPAの統計では20代後半から30代前半で合格する例もありますが、合格者の平均年齢は40歳前後です。

職種はシステム開発に限らず、インフラ・運用・コンサルティングと多岐にわたり、幅広いバックグラウンドの人材が挑戦しています。

経験豊富な受験者が少なくない一方で、若手が合格すれば組織内で早期に抜擢される可能性も高まり、キャリア形成の転機となります。

試験の難易度は午後Ⅰと午後Ⅱが特に高い傾向です。

午後Ⅰは長文事例を読み取り、課題を整理したうえで、妥当な対応策を記述する形式です。状況を的確に把握し、因果関係を明確に表現する力が必須となります。

午後Ⅱは分量のある論述で、経営目標を踏まえたプロジェクト遂行を論理的に展開しなければなりません。

課題設定から解決までを一貫して示せるかどうかが判定基準となります。

論述に苦戦する受験者は少なくありません。一方で、過去問を分析することで論理展開が明確になり、得点が伸びやすくなります。

学習の継続が、合格率の低さを乗り越えるために欠かせない条件です。模範解答や再現答案がIPA公式サイトで公開されているため、論述の改善に役立てられます。

午前の基礎で失点を抑え、午後では論理展開を重視すると合格への道が開けるでしょう。

難易度の高い試験に挑むには大きな努力が必要ですが、その先には具体的な成果があります。

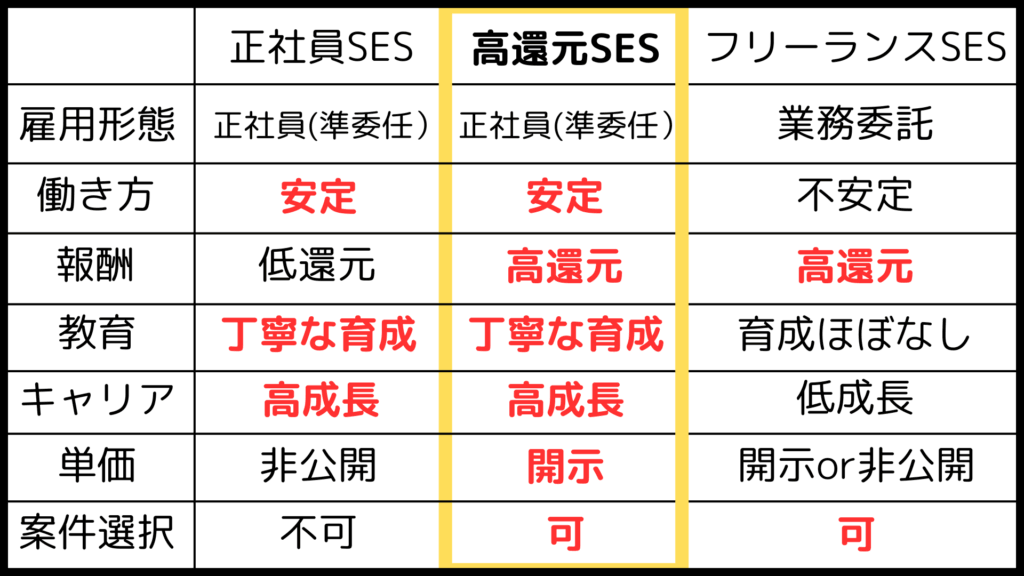

私たちテクニケーションでは単価給与連動制を採用しており、案件単価に応じて収入が決まる仕組みです。

資格を取得して高いスキルを示せれば、単価の高い案件を担当でき、収入を伸ばしやすくなります。

また、会社間の単価をすべてエンジニアに開示しているため、学習や資格取得への投資が収入にどう反映されるかを確認できます。

努力の成果がどのように評価されるのかを把握できるため、納得感を持ってキャリア形成を進められるでしょう。

難関資格を突破した先に、成長と報酬の両方を得られる環境があります。まずは自分に合う案件や働き方を、専門アドバイザーによる無料相談で確かめてみませんか。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

プロジェクトマネージャ試験に合格するメリット

プロジェクトマネージャ試験に合格することで、マネジメント能力を客観的に証明でき、社内での役割拡大や転職活動での評価向上につながります。

ここでは、資格取得により得られる主な効果を整理し、キャリア形成にどう活かせるかを解説します。

マネジメントスキルの証明としての価値

合格者は、計画立案・進捗管理・リスク対応・品質維持まで、プロジェクト全体を統括する知識と実務力を備えていることを示せます。

午後Ⅰの記述や午後Ⅱの論述では、課題設定と解決策の論理展開を問われるため、暗記だけでは合格できません。

資格は、体系的なマネジメント知識を備えている証明となり、社内外での信頼獲得に直結します。

資格という客観的な裏付けがあることで、顧客や経営層への提案に説得力を持たせられるでしょう。

転職やキャリアアップに有利

プロジェクトマネージャ試験は、情報処理技術者試験の高度区分レベル4に位置付けられており、取得者は上級の専門人材と評価されます。

この水準は転職や昇進に有利です。求人票にプロジェクトマネージャ経験者歓迎、高度区分合格者を優遇と明記される場合があり、応募条件を満たしやすくなります。

社内でも資格取得者はマネジメント業務を任されやすく、リーダーや管理職への登用につながりやすいでしょう。

実務経験と組み合わせれば、市場での評価が高まり、より条件のよい環境に移る可能性が広がります。

関連資格の受験負担軽減

プロジェクトマネージャ試験で培った知識や論述力は、ITストラテジストといったほかの高度試験にも応用可能です。

また、午前Ⅰは基準点に達すれば2年間有効で、その間に受験する高度試験では何度でも免除申請できるため負担を抑えられます。

午後や午前Ⅱには免除制度はありませんが、プロジェクト計画やリスク管理など、範囲の重なりを活かして学習を進められるでしょう。

資格を取得すれば、学んだ知識を実務で活かす場も広がります。

私たちテクニケーションでは案件選択制を導入しており、自分の志向やキャリアビジョンに合わせて案件を選べる仕組みがあります。

マネジメント系の案件を選択すれば、試験で培った計画立案やリスク管理の知識を実践し、マネージャーとしての経験を積むことも可能です。

さらに、各案件でリーダーを担うチャンスもあり、合格者は役割拡大の機会を得やすい環境です。資格を活かしてキャリアの幅を広げられる制度があるため、挑戦の機会を広げやすいでしょう。

さらに、チーム制により、経験豊富なベテランエンジニアのサポートを受けられるため、安心感をもって業務に取り組めます。

まずは専門アドバイザーによる無料相談で、自分のキャリアに結び付けられる案件があるか、確認してみませんか。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

資格取得に向けた学習方法とスケジュール

プロジェクトマネージャ試験は、出題範囲が広く記述力も問われるため、学習方法がわからないまま取り組むと途中で行き詰まることがあります。

さらに社会人が受験するケースも少なくないため、仕事と両立しながら継続的に勉強するための工夫が欠かせません。ここでは、学習計画の立て方と演習の進め方を解説します。

効率的な学習計画の立て方

学習を始める際は、試験までの期間を逆算し、どの区分にどれだけ時間を割くかを明確にすることが重要です。

午前Ⅰは高度区分で共通問題となっており、過去の受験で合格していれば免除制度を利用できます。

そのため、新規受験者は午前Ⅰ・午前Ⅱを早めに仕上げ、午後Ⅰ・午後Ⅱの学習に重点を置くと得点を伸ばしやすくなります。

午後Ⅱは論文形式で、答案作成に時間がかかるため、受験を決めた時点から少しずつ準備を進めましょう。

過去に担当したプロジェクトを整理し、課題・解決策・成果の流れをまとめておくと、答案構成を短時間で作成できます。

一日の学習時間を確保できない場合は、区分ごとに時間を配分する工夫も効果的です。

通勤時間や休憩時間を午前試験対策に充て、まとまった時間は午後問題の演習に使うなどが挙げられます。

定期的に学習進度を振り返り、学習範囲の比重を調整すると継続性が高まります。

模試や過去問の活用方法

プロジェクトマネージャ試験は出題傾向の変化が少ないため、過去問の分析が効率的です。

午前Ⅱでは基礎知識の定着確認のため、繰り返し解いて理解度を深めましょう。

午後Ⅰと午後Ⅱは、過去の事例や論文テーマを年度ごとに整理し、共通して問われる論点を把握することが重要です。

特にプロジェクト計画・リスク管理・品質保証は頻出分野で、優先的に学習時間を割くべき領域です。

午後Ⅱは文章構成力が合否を左右するため、早い段階から答案の骨子を準備しておくと本番で応用しやすくなります。

導入・課題・解決策・結論の流れを定型化し、複数のプロジェクト経験をもとにパターン化しておくと、限られた時間でも書き進めやすくなります。

答案作成後は模範解答や再現答案と照らし合わせ、設問の要求に沿っているかを検証しましょう。

模試は知識確認だけでなく、時間配分や集中力を本番に近い環境で鍛える貴重な機会です。

解答後は正答率の確認に加え、設問の読み違いや論理展開の不足を分析し、次の学習に反映させます。

過去問演習と模試を組み合わせ、答案を改善するプロセスを繰り返すことで、試験当日も落ち着いて対応できる力が身に付きます。

計画的に学習を進めても、社会人として働きながら勉強を続けるのは簡単ではありません。

私たちテクニケーションには、資格に挑戦しやすいように資格取得支援制度が整えられています。

プロジェクトマネージャーも推奨資格に含まれており、教材費や受験費用の補助が受けられます。

またチーム制をとっており、案件にはベテラン・中堅・若手が一緒に参画する体制です。

経験豊富なメンバーのフォローがあるため、経験が浅くても挑戦しやすく、スキルを早く伸ばしやすいのが特徴です。

こうした仕組みを活用すれば、学習と実務を両立しながら成長を実感できます。まずは専門アドバイザーと無料相談でお話しましょう。具体的な仕組みをご案内します。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

プロジェクトマネジメントに関する他の資格

プロジェクトマネージャ試験には、キャリア形成で比較されやすい資格がいくつか存在します。

ここで取り上げる3つの資格は、プロジェクト推進や戦略立案に関わる人材に求められる代表的な資格です。

それぞれ方向性が異なる3つの資格を順に紹介し、違いや活用の場面を解説します。

PMP

PMP(Project Management Professional)は、国際的に認知度の高い資格です。

PMBOKという世界共通の知識体系に基づき、プロジェクトを成功に導くための計画立案や進行管理のスキルを評価します。

受験には一定の実務経験が求められるため、実践力を証明する資格として扱われます。海外企業や外資系プロジェクトに関わる場面で有効な資格です。

P2M

P2Mは、日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)が策定した、プログラム&プロジェクトマネジメント資格体系です。

複数のプロジェクトを同時に管理し、必要な人材や資金を調整しながら企業戦略に沿った成果へ結び付ける力が求められます。

国内の大規模事業や公共案件で活用されやすく、日本の実務に沿った資格を求める方に適しています。

ITストラテジスト

ITストラテジストは、経営戦略とITを結びつける国家資格です。企業の目標に合わせて、どの分野にシステムを導入するか、どこに投資を集中させるかを判断します。

新規事業の立ち上げに必要な基幹システムを整備したり、セキュリティ強化のために予算を配分したりと、経営方針をIT面で具体化します。

プロジェクトマネージャ試験が実行段階の管理を重視するのに対し、ITストラテジストは初期段階から経営と一緒に計画を立てる役割です。

両方を組み合わせれば、戦略策定から実行までを一貫して担える人材として評価が高まります。

資格取得後に広がるキャリアパス

プロジェクトマネージャ試験の合格者は、30代後半から40代の実務経験者が中心です。

ここでは、資格取得後に広がる、中堅以降の主なキャリアの方向性を紹介します。

社内での役職や役割の拡大

資格を取得すると、社内での信頼が高まり、これまで以上に大きな役割を担う場面が増えます。

プロジェクトの中心を任されるチャンスが広がり、重要な判断に関わる場に参加できるでしょう。

課長やプロジェクトリーダーとして抜擢されるだけでなく、部門をまたいだ調整役をつとめ、経営企画と協力する役割を担うこともあります。

試験では経営視点やリスク対応の力が試されるため、合格者は組織全体を見渡せる人材として評価されやすいのが特徴です。

現場で培った経験に資格の信頼性が加わることで、管理職や部門責任者など、組織の方針に関わる立場へとキャリアを高める道が開けます。

経営層や顧客と直接やり取りする機会が増え、現場のまとめ役にとどまらず、組織全体の戦略や方向性に関わる立場へ進むことが可能です。

フリーランスとしての案件獲得力向上

フリーランスや外部コンサルタントとして活動する場合も、資格は専門性を示す大切な証明になります。

国家試験に合格した経歴は評価されやすく、部署をまたぐ開発や規模の大きなプロジェクトに参画する機会を広げます。

公共事業や官公庁関連の案件では資格保持者が条件となる場合があり、参加の可能性を高めるでしょう。

資格を持つことで高報酬の案件を紹介されやすくなり、継続的な取引に発展することもあります。月額単価の上昇や複数年契約につながり、年間収入の見通しが立てやすくなります。

実務経験を重ねれば開発の管理やリスク対応を任され、技術に加えマネジメント面でも専門性を評価される立場に進むことが可能です。

資格を取得すれば、社内での役割拡大やフリーランスとしての案件獲得など、選べるキャリアが広がります。

私たちテクニケーションでは単価給与連動制を採用しています。

マネジメントスキルを発揮できる案件を担当すれば、案件単価に応じて報酬が増えるため、資格取得でスキルを証明すれば、短期間でも収入アップが期待できます。

また案件選択制により、開発からマネジメントまで志向に合った案件を選べるため、資格で培った知識を活かしたキャリア展開が可能です。

資格を活かして社内外で活躍でき、スキルと報酬の両面で成長できる体制が整っています。

まずは専門アドバイザーによる無料相談で、資格取得後にどのようなキャリアパスを描けるのかお話しましょう。

早めの行動が成長と報酬アップにつながります。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

プロジェクトマネージャー試験を活かしてキャリアアップを目指すなら

プロジェクトマネージャー試験で学ぶ知識は、計画づくりやリスク対応など実務に直結します。しかし、今の職場にその力を試せる場がなければ、せっかくの努力も埋もれてしまいます。

資格取得の効果をできるだけ引き出すには、スキルを正しく評価し、新しい挑戦の場を与えてくれる環境を選ぶことが欠かせません。

私たちテクニケーションは、その環境を整えています。単価給与連動制により、案件単価に応じて収入が決まる仕組みを導入しています。

資格を活かしてマネジメント力を発揮できれば、高単価案件を任されるチャンスが広がり、報酬面でも努力が反映される環境です。

さらに案件選択制があるため、開発からマネジメントまで、自分の志向やキャリアプランに合わせて案件を選ぶことができます。

学んだ知識を実務に直結させたい方には、資格を活かせる案件を選べるのは資格取得の効果を実感できる仕組みです。

資格や実績が正しく評価されることで、実力に応じた役割やリーダーポジションに挑戦しやすくなるでしょう。

資格を取得したからこそ広がるキャリアを、どう実現するかは環境によって大きく変わります。私たちテクニケーションでは、制度と体制の両面からエンジニアの挑戦を支えています。

資格をキャリアに結び付けたい方は、まずは気軽に話を聞いてみることから始めてみてください。ぜひ専門アドバイザーによる無料相談にお申し込みください。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!