インフラエンジニアとサーバーエンジニアの違いは?仕事内容と年収、必要なスキルから解説

インフラエンジニアとサーバーエンジニアはどちらもITインフラを支える重要な職種ですが、その違いを明確に説明できる方は少ないのではないでしょうか。

SES企業に所属する正社員エンジニアのなかには、「自分の仕事内容はどちらに近いのか」「今後どちらの分野でスキルを伸ばすべきか」と迷いを感じている方も少なくないでしょう。

本記事では、インフラエンジニアとサーバーエンジニアの関係性や違いを体系的に整理し、仕事内容・年収・必要なスキル・将来性までをわかりやすく解説します。

今後のキャリアを戦略的に選択する第一歩として、ぜひ最後まで読んでいただけますと幸いです。

目次

インフラエンジニアとサーバエンジニアの違い

インフラエンジニアとサーバエンジニアは、どちらもITシステムの基盤を支える大切な職種ですが、担当する領域や業務範囲には明確な違いがあります。

このトピックでは、両者の役割を整理しながら、業務範囲や平均年収の違いを見ていきましょう。

キャリアアップを目指すうえで、自分にあった分野を選ぶための判断材料として、ぜひ参考にしてください。

担当領域と業務範囲の違い

インフラエンジニアは、ネットワーク・サーバー・ストレージ・セキュリティなど、企業のIT基盤全体を構築・運用する職種です。

一方で、サーバエンジニアはそのなかでもサーバー領域に特化し、OSの設定や仮想化、クラウド環境の構築・保守などを専門に扱います。

インフラ全体を俯瞰して業務を行うか、サーバーに特化して深く掘り下げるかが、両者の大きな違いです。

これらのことを踏まえて、自身の担当業務がどちらに近いのかを整理することで、今後のスキル習得やキャリア設計がより明確になるでしょう。

平均年収の違い

年収面では、インフラエンジニアの平均年収が約6,600,000円と高水準で、全産業平均の4,960,000円を大きく上回っています。

一方でサーバエンジニアの平均年収は約4,290,000円、20代では3,870,000円、30代では5,090,000円とIT職種のなかでは中間層に位置しているのが特徴です。

これを見るとインフラエンジニアの方が年収が高い傾向にありますが、サーバー領域でも幅広いスキルを身につけることで、収入アップの可能性は十分にあります。

エンジニアの収入は経験年数やスキルによって大きく変動するので、自分の強みや性格にあわせて、職種選択を意識することが重要です。

インフラエンジニアの仕事内容

インフラエンジニアは、企業のITシステムを安定的に稼働させるための土台づくりを担う専門職です。

ネットワークやサーバー、ストレージやセキュリティなどシステム全体の設計から構築、運用・保守までを一貫して担当します。

プロジェクトの裏側で全体を支える役割であり、安定性や信頼性を重視する方に向いている職種です。

ここでは、インフラエンジニアの業務を設計・構築、運用・保守の2つのフェーズに分けて詳しく見ていきましょう。

システム基盤の設計・構築

設計・構築フェーズでは企業の業務内容やシステム要件に応じて、適切なITインフラを設計し、実際に構築していきます。

具体的には、ネットワーク構成の設計やサーバーやストレージの選定・設定、セキュリティ対策の導入などが主な業務です。

近年ではクラウド環境や仮想化技術を活用するケースも増えており、技術選定の幅も広がっています。

プロジェクトの初期段階から関わるため、全体の構造を理解し、安定性と拡張性を両立させる設計力が求められます。

システムの運用・保守

構築されたインフラ環境を安定的に稼働させるために、日々の運用・保守業務もインフラエンジニアの重要な業務の一つです。

例えば、サーバーやネットワークの監視や障害対応、定期的なメンテナンスやセキュリティ対策などが含まれます。

またトラブルが発生した際には迅速な原因特定と復旧対応が求められ、業務の安定性を守る要ともいえる役割です。

そのため、安定した環境を維持することにやりがいを感じる方や、縁の下の力持ちとしてチームを支えたい方にはピッタリの職種です。

サーバエンジニアの仕事内容

サーバーエンジニアは、企業のITシステムを支えるサーバー環境の設計・構築から運用・保守までを専門的に担います。

近年ではクラウド技術の進展によりオンプレミス環境だけでなく、仮想化やコンテナ、インフラのコード化(IaC)など求められるスキルも多様化しているのが特徴です。

ここでは、サーバーエンジニアの具体的な業務内容を設計・構築と運用・保守の2つの観点から解説します。

サーバー環境の設計・構築

まず設計・構築フェーズでは、業務要件に応じたサーバー環境を設計し、実際に構築していきます。

OSの選定とインストール、ユーザー権限の設定やミドルウェアの導入、仮想化環境の構築などが主なタスクです。

近年では、AWSやAzureなどのクラウドサービスを活用したインフラ構築が主流となり、TerraformやAnsibleなどの構成管理ツールを用いた自動化も重要なスキルとなっています。

設計段階からセキュリティや可用性を意識することが、安定した運用につながります。

サーバーの運用・保守

構築されたサーバー環境を安定的に稼働させるために、運用・保守フェーズでは継続的な監視とメンテナンスが欠かせません。

具体的には、CPUやメモリ使用率の監視、ログの分析やバックアップの取得などが主な業務になります。

またクラウド環境では、スケーリングやコスト管理も大切な仕事の一つです。

このようにトラブルを未然に防ぎ、安定したサービス提供を支えるサーバーエンジニアは、まさにITインフラの根幹を守る役割を担っています。

インフラエンジニアに必要なスキル

インフラエンジニアとして活躍するためには、幅広い技術領域に対応できるスキルが求められます。

ネットワークやサーバーの運用といった基礎に加え、セキュリティ対策やクラウド環境への理解も不可欠です。

業務経験がある方でも、今後どの分野を重点的に伸ばすべきか迷うことは少なくありません。

そこでこのトピックでは、インフラエンジニアに求められる主要スキルを整理し、スキルアップの方向性を明確にするヒントをお伝えします。

ネットワークおよびサーバーの運用スキル

インフラエンジニアの基盤となるのが、ネットワークとサーバーの運用スキルです。

IPアドレスやルーティング、DNSやファイアウォールなどのネットワーク知識に加えて、LinuxやWindowsサーバーの設定・監視・障害対応などの実務スキルが求められます。

これらは日々の業務で頻繁に扱う領域であり、トラブル対応力や安定稼働を維持する力が現場での信頼にもつながります。

まずはこの基礎をしっかり固めることが、次のステップへの土台となるでしょう。

セキュリティとクラウド技術の知識

近年のインフラ環境では、セキュリティとクラウド技術の重要性が急速に高まっています。

不正アクセスや情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策はもちろん、AWSやAzureなどのクラウドサービスを活用したインフラ構築・運用の知識も欠かせません。

特に仮想化技術やコンテナ、IaC(Infrastructure as Code)などの新しい手法にも対応できるよう、継続的な学習が求められます。

これらのスキルは、将来的なキャリアの選択肢を広げるうえでも大きな武器となるので、ぜひ修得しておきたいところです。

サーバエンジニアに必要なスキル

サーバーエンジニアとして安定した環境を構築・運用するためには、幅広くかつ体系的な技術スキルが求められます。

実務経験があっても、「どこまで理解すればよいのか」「何を重点的に学ぶべきか」と迷うことは少なくありません。

ここでは、OSやファイルシステムの基礎からミドルウェアやアプリケーション環境の構築まで、サーバーエンジニアに必要なスキルを整理して紹介します。

OSとファイルシステムへの理解

サーバー環境の基盤となるのが、OS(オペレーティングシステム)とファイルシステムへの理解です。

例えば、どこにどのような情報が保存されているのか、誰がどの操作をできるのかといったことを把握しておく必要があります。

これらを理解しておくことで、トラブルが起きたときに原因を見つけやすくなり、安定した運用につながるためです。

反対に、これらの理解が浅いままだと障害対応やパフォーマンス改善に支障をきたすため、まずはOSの仕組みを体系的に学ぶことがスキル強化の第一歩となります。

ミドルウェアとアプリケーション環境の知識

サーバー上で動作する業務システムは、OSに構築されたミドルウェアやアプリケーション環境によって支えられています。

ホームページを表示したり、データを保存・呼び出したりする際も、それぞれの役割を持つ機能を正しく設定して連携させることが必要です。

また近年ではクラウドを使った環境づくりや、自動で設定を行う仕組みも増えており、より効率的な運用が求められています。

そのため、こうした仕組みを理解し少しずつ扱える範囲を広げていくことで、より高いレベルの仕事に挑戦できるようになるでしょう。

こうしたスキルを身につけていく過程では、実務のなかでの経験と、周囲からのサポートが欠かせません。

特にサーバーエンジニアの仕事は、設定や構築の細かな作業が多く、初めて取り組む技術やトラブル対応に不安を感じる場面も少なくありません。

だからこそ、誰かにすぐ相談できる環境があるかどうかが、成長スピードにも大きく影響します。

私たちテクニケーションでは、チーム制を導入しており、現場には経験豊富なエンジニアが常に在籍しています。

一人で悩みながら進めるのではなく、困ったときにはすぐに相談できる体制が整っているため、積極的に新しいことに挑戦することが可能です。

実際の業務を通じてOSやミドルウェアの設定方法、運用のコツなどを先輩から学べる機会も多く、知識を実践に落とし込む力が自然と身についていきます。

またチーム内では役割分担だけでなく、キャリアの方向性にあわせたアドバイスも受けられるため、「自分はどこを伸ばすべきか」などの悩みにも具体的なヒントが得られます。

「もっとスキルを伸ばしたい」「自分の可能性を広げたい」と感じた方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの無料相談で話してみてはいかがでしょうか。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

インフラエンジニアにおすすめの資格

インフラエンジニアとしての実力を客観的に示す手段のひとつが資格取得です。

日々の業務で培った経験を、知識として体系的に整理するきっかけにもなり、転職や単価交渉の場面でも有利に働きます。

ここでは、インフラエンジニアで特に評価されやすい2つの資格を紹介します。

ネットワークスペシャリスト試験

ネットワークスペシャリスト試験は、その名のとおりネットワークに関する知識と考え方を深く理解していることを証明できる資格です。

通信の仕組みや安全性の確保、トラブルへの対応など、インフラエンジニアとして必要な力が幅広く問われます。

実務経験がある方にとっては、知識の整理や応用力の確認にもつながり、取得することで専門性の高さをアピールできます。

企業によっては、資格保有者に対して単価アップや昇格の評価基準としている場合もあるため、ぜひチャレンジしてみてください。

基本情報技術者試験

IT業界全体で広く知られている基本情報技術者試験は、ITインフラに限らず、システムの仕組みや仕事の流れを理解していることを示す資格です。

プログラムの考え方や仕事の進め方、情報の扱い方など、ITに関わる方が共通して持っておきたい知識が問われます。

そのため、これからインフラエンジニアとしての土台を固めたい方や、まずは基礎から学び直したい方におすすめです。

サーバエンジニアにおすすめの資格

サーバー関連の資格は種類が多く、どれを選べばよいか迷ってしまう方も少なくありません。

ただ、サーバーエンジニアにとっても資格は単なる肩書きではなく、これまでの経験を整理し知識を体系的に身につけるための有効な手段です。

そこでこのトピックでは、サーバーエンジニアの現場で評価されやすい資格を2つ紹介します。

CCNA(Cisco Certified Network Associate)

1つ目にCCNA(Cisco Certified Network Associate)は、ネットワークの仕組みや設定方法を理解していることを証明できる資格です。

サーバーを安定して動かすためには、通信の流れやつながり方を正しく把握することが欠かせません。

この資格では、そうした基本的な考え方から、実際の設定作業までを学ぶことができます。

初級から中級レベルの内容が中心なので、これからネットワークの知識を深めたい方におすすめです。

LPIC(Linux Professional Institute Certification)

LPIC(Linux Professional Institute Certification)は、Linuxというサーバーでよく使われる仕組みについての理解を深める資格です。

サーバーの設定や運用に関わる方であれば、Linuxの基本操作や考え方をしっかり身につけておくことが重要になります。

また、LPICは段階的にレベルが分かれており、初心者向けから実務経験者向けまで幅広く対応しています。

資格取得を通じて、自分の理解度を確認しながら、より効率的な作業やトラブル対応ができるようになるでしょう。

しかしながら、働きながら資格の勉強を進めるのは簡単ではありません。時間の確保や学習方法の選択、費用面の不安など、乗り越えるべきハードルは多いです。

そこで注目したいのが、私たちテクニケーションの資格取得支援制度です。

この制度では、教材費や受験料の補助はもちろん、学習計画の相談や現場で活躍するエンジニアからのアドバイスも受けられます。

「どの資格が自分にあっているのか」「今のスキルをどう伸ばしていけばよいのか」などの悩みに対して、実務に即した視点でのサポートが得られるのが大きな魅力です。

特に資格取得をゴールにするのではなく、その先のキャリアにつなげるための支援が充実している点が、私たちテクニケーションならではの強みといえるでしょう。

資格を取得してスキルアップを目指している方は、まずは専門アドバイザーに相談して、自分にあった学び方と働き方を見つけてみてください。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

インフラエンジニアとサーバエンジニアに向いている人の違い

インフラエンジニアとサーバーエンジニアは、どちらもIT環境の土台を支える重要な職種ですが、求められる性格や働き方には違いがあります。

自分にあった職種を選ぶためには、仕事内容だけでなく、どのような考え方や志向が求められるかを知ることが大切です。

ここでは、インフラエンジニアとサーバエンジニアに向いている方の違いを詳しく解説します。

インフラエンジニアに向いている人の特徴

インフラエンジニアは、システム全体の安定性を守る役割を担います。

そのため、細かい部分に気を配れる方や、トラブルを未然に防ぐことにやりがいを感じる方に向いているでしょう。

また、チーム全体の動きを支える立場になることが多く、周囲との連携を大切にできる方にも適しています。

このように、インフラエンジニアは安定した環境づくりに興味がある方や、幅広い知識を活かして全体を見渡したい方におすすめの職種です。

サーバーエンジニアに向いている人の特徴

一方でサーバーエンジニアは、特定の仕組みを深く理解し、効率よく動かすための工夫を重ねる仕事です。

そのため一つの分野をじっくり掘り下げたい方や、技術的な探求心が強い方に向いています。

また設定や構築の場面では、自分の手で環境を整える達成感を味わえるため、ものづくりが好きな方にもおすすめです。

以上のように、専門性を高めていきたい方や、自分の技術で課題を解決したい方はインフラエンジニアよりもサーバーエンジニアの方が向いているかもしれません。

サーバーエンジニアとして専門性を高めていくには、日々の業務のなかで、どのような環境でどのような技術に触れるかが重要です。

自分の興味や得意分野にあった案件に取り組めるかどうかで、成長のスピードも、仕事への満足度も大きく変わってきます。

私たちテクニケーションでは、案件選択制を導入しており、エンジニア自身が希望する案件を自由に選ぶことができます。

「もっと構築に関わりたい」「クラウド環境に挑戦したい」「運用よりも設計に力を入れたい」など、自分の志向にあわせてキャリアを描けるのが大きな魅力です。

案件の選択肢が豊富なだけでなく、選んだ案件でどのようなスキルが身につくのか、どのような成長が期待できるのかを事前に把握できるため納得感を持って働くことができます。

専門性を磨きながら、自分らしいキャリアを築いていきたい方は、まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーと自身に合った案件の選び方を相談してみてください。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

インフラエンジニアとサーバエンジニアの将来性の違い

IT業界の変化が激しいなかで、「この先も安定して働けるのか」「どちらの職種を選べば成長できるのか」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

結論からいえば、インフラエンジニアもサーバーエンジニアも、今後も高い需要が見込まれる職種です。

特にクラウド技術やセキュリティ対策の重要性が増すなかで、どちらの職種も企業にとって欠かせない存在となっています。

ただし、安定や成長を手にするためには、変化に対応できる柔軟性と継続的なスキルアップが必要です。

このトピックでは、それぞれの職種が今後どのような場面で求められていくのかを詳しく見ていきます。

インフラエンジニアの将来性

インフラエンジニアは、企業のITインフラ全体を支える役割を担っており、今後もその重要性は変わりません。

特にクラウドサービスの普及により、従来の物理的な機器の管理から、より柔軟で効率的な環境の設計・運用へと業務内容が移行しています。

また、セキュリティ対策や災害時の復旧体制など、企業のリスク管理に直結する分野でもインフラエンジニアの知識と経験が求められています。

このように、インフラエンジニアは全体のシステムを重視する職種であり、長期的な視点で企業の成長を支える存在です。

ただし、クラウド環境や自動化の技術が進むなかで、従来の知識だけでは通用しなくなってきているのも事実です。

そのため今後はクラウドの設計や運用に関する知識、セキュリティの基本的な考え方やチームでの連携力など、幅広いスキルを身につけることが市場価値を高める鍵となります。

サーバーエンジニアの将来性

サーバーエンジニアは、システムを動かすための環境を整え、安定して稼働させる専門職です。

サーバーエンジニアにおいてもクラウドの普及により、サーバーの設計や運用の方法が大きく変化し、今では仮想環境や自動化された仕組みを扱う場面が増えています。

こうした変化のなかで、サーバーエンジニアには専門性と柔軟な対応力が強く求められるようになっています。

特にセキュリティ対策やシステムの効率化など、企業のサービス品質に直結する業務が多いため、技術力のあるサーバーエンジニアは今後も高く評価されるでしょう。

またアプリケーションとの連携や開発チームとの協力が必要になる場面も増えており、単なる設定作業にとどまらず、より広い視野での対応力が求められています。

そのため将来に向けては、クラウド技術の理解を深めることやセキュリティの基本を押さえること、さらに自動化や効率化の考え方を身につけることが大切です。

専門性を磨きながら、変化に対応できる力を育てていくことで、サーバーエンジニアとして大きく成長することができるでしょう。

しかし、こうした将来性のある分野でスキルを磨いていくうえで、どれだけ成長しても報酬に反映されない環境ではモチベーションの維持が難しくなってしまいます。

サーバーエンジニアとして専門性を高め、企業に貢献できる力を身につけたなら、その成果がきちんと評価される仕組みが必要です。

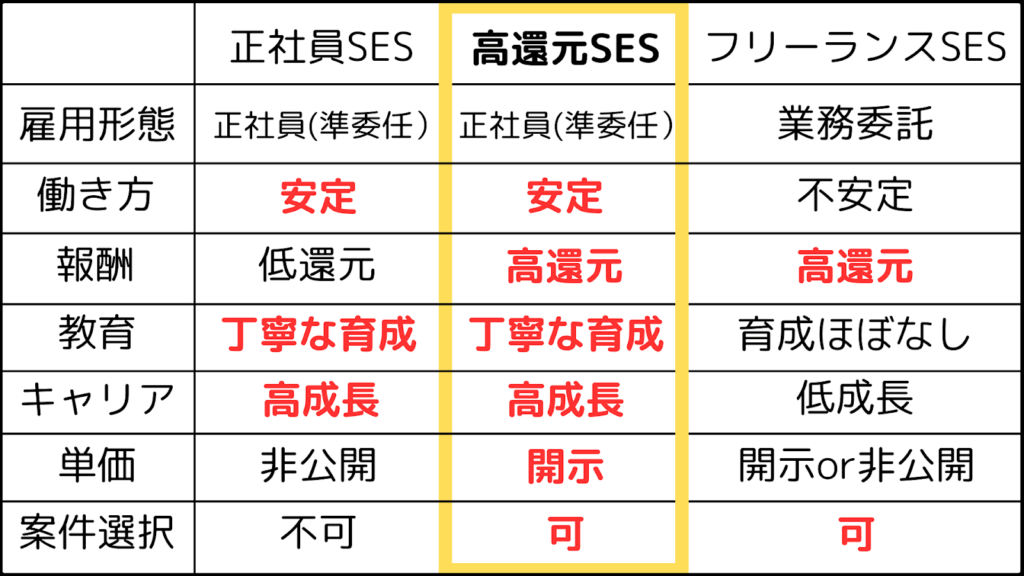

私たちテクニケーションでは、単価給与連動制を導入しており、案件ごとの単価がそのまま報酬に反映される仕組みになっています。

そのため、より高度な技術を活かせる案件に取り組めば、その分だけ収入もアップするという納得感のある働き方が可能です。

加えて、各案件の単価は会社間で開示されているため、自身の技術がどれだけ評価されているのかを明確に把握できるのも大きな特徴です。

技術力を高めることがキャリアの成長だけでなく、収入面にも直結する環境で働きたい方は、ぜひ専門アドバイザーとの無料相談で自身の強みを活かせるフィールドを一緒に見つけてみましょう。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

エンジニアとして自分に合ったキャリアを実現したいなら

インフラやサーバー領域での経験を積み、自身の強みや志向が少しずつ見えてきた今、どのような環境で働けば理想のキャリアを築けるのかと悩む方も多いのではないでしょうか。

スキルを活かしながら、納得感のある働き方を実現するには、職場の制度や文化が自分にあっているかどうかが重要です。

私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりの成長をサポートする環境が充実しています。

例えば単価給与連動制により、案件の単価がそのまま報酬に反映されるため、実力のあるエンジニアほど高収入を得やすいシステムです。

さらに案件選択制によって、自分の目指すキャリアにあった案件を自由に選ぶことができ、スキルの方向性を自分で決められるのも大きな魅力です。

また、チーム制を導入しているため、経験豊富なエンジニアからのサポートを受けながら無理なく業務に取り組むことができます。

資格取得支援制度も充実しており、スキルアップを目指す方にとっても心強い後押しとなるでしょう。

加えて、会社間の単価を開示しているため、働くうえでの透明性も高く納得感を持ってキャリアを築くことができます。

「自分に合った働き方をしたい」「もっと成長できる環境に身を置きたい」と感じた方は、ぜひ一度私たち専門アドバイザーとの無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。

簡単30秒!

専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!