インフラエンジニアと開発エンジニアの違いは?仕事内容やキャリアパスを解説

インフラエンジニアと開発エンジニアは、いずれもITシステムを支える重要な職種です。

しかし、目的や担当範囲は大きく異なり、求められるスキルやキャリアパスも違います。そのため、自分に合う方向を判断できずに悩む方も少なくありません。

また仕事内容や待遇、将来性を正しく比較できないまま、次のキャリアステップを選べずにいる方もいるでしょう。そんなときに役立つのが、両職種の違いを体系的に理解することです。

本記事では業務内容からメリット・デメリット、評価基準やキャリアパスまでを整理し、進むべき方向を考えるための材料を紹介します。

目次

インフラエンジニアと開発エンジニアの違い

ITエンジニアという言葉でひとまとめにされがちですが、インフラと開発では担う役割がまったく異なります。

キャリアを考えるうえでは、それぞれの特徴を押さえておくことが重要です。

ここではインフラエンジニアと開発エンジニアの違いを整理していきます。それぞれの特徴を理解すれば、自分に合ったキャリアの方向性を考える手がかりになるでしょう。

業務目的の違い

インフラエンジニアの役割は、システムが安定して稼働する環境を整えることにあります。

サーバーやネットワークを設計・構築し、日常的な運用を行い、障害が起きれば復旧対応も担います。

一方で開発エンジニアは、顧客やユーザーの要望を反映し、ソフトウェアとして実現するのが仕事です。

新機能の追加や改善を重ね、業務効率やサービスの価値を高めていく点に大きな特徴があります。

こうした目的の違いを理解しておくと、自分の志向がどちらに近いかを判断しやすくなるでしょう。

担当する業務範囲の違い

インフラエンジニアは、物理サーバーからクラウド基盤まで幅広く扱い、ネットワーク構築やセキュリティ対策までを担当します。障害監視やバックアップなどの日々の運用も欠かせない業務です。

一方で開発エンジニアは要件定義から設計、運用までを担い、チームでアプリケーションやシステムを作り上げます。ユーザーに直接届く部分を扱うため、成果が見えやすい点も特徴です。

両者の担当範囲を把握すれば、日常業務のイメージを明確にできるでしょう。

平均年収の違い

インフラエンジニアの年収は安定しており、日本国内ではおよそ5,000,000円前後といわれています。

運用が中心のため成果が数値化しにくく、突出した給与差は生まれにくい傾向があります。

一方で開発エンジニアは、扱う言語や案件規模によって収入の幅が広くなるのが特徴です。特にAIやクラウド分野のスキルを持つ人材は高い評価を受けやすく、市場価値も上がります。

収入の傾向を知っておくことで、学ぶべきスキルやキャリア設計の参考にしやすくなるでしょう。

使用する技術やツールの違い

インフラエンジニアはLinuxやWindows Server、AWSやAzureなど、基盤系の技術を日常的に扱います。ネットワーク機器の設定や監視ツールを用いた稼働状況のチェックも欠かせません。

開発エンジニアは、JavaやPython、JavaScriptなどのプログラミング言語や各種フレームワークを駆使します。

さらにGitなどのバージョン管理システムや開発支援ツールを用いて、効率的に開発を進めるのが一般的です。

使用技術の違いを知ることで、自分の得意分野や学ぶべき領域を見極められます。

求められるスキルの違い

インフラエンジニアに求められるのは、障害を未然に防ぐ監視力やトラブル対応力です。加えて、セキュリティやネットワーク設計に関する専門知識も必要になります。

開発エンジニアは、プログラミングスキルだけでなく、論理的な課題解決力やユーザー目線での発想が欠かせません。利用者が快適に使えるシステムを設計できるかどうかが成果を左右します。

こうしたスキルの違いの理解が、将来のキャリア選択を考える第一歩になるでしょう。

インフラエンジニアと開発エンジニアの仕事内容

インフラと開発は目的やスキルだけでなく、日常的に取り組む仕事内容にも大きな違いがあります。業務の具体像を理解すれば、自分の経験や志向と照らし合わせやすくなるでしょう。

ここではインフラエンジニアと開発エンジニアがどのような仕事を担っているのかを順に整理します。

インフラエンジニアの具体的な仕事内容

インフラエンジニアは、企業のIT基盤を安定して稼働させる役割を担います。主な仕事はサーバーやネットワークの設計や構築、クラウド環境の導入、セキュリティ対策です。

運用フェーズでは、監視ツールでシステムを常時確認し、障害発生時には迅速な復旧を行います。バックアップの管理やパフォーマンス改善も含め、裏方として業務を支える点が特徴です。

こうした取り組みを通じて、利用者が意識せずにサービスを使える環境を維持しています。

開発エンジニアの具体的な仕事内容

開発エンジニアは、ユーザーが利用するアプリケーションやシステムの実現が中心です。要件定義で顧客のニーズを整理し、設計に基づいてプログラムを実装します。

その後、テストで品質を確認し、運用後も改善や機能追加を繰り返します。チームで協力しながら成果物を完成させるため、コミュニケーションや調整力も重要な業務の一部です。

利用者に直接価値を届けるため、成果が目に見えやすい点も開発エンジニアならではの特徴でしょう。

仕事内容の違いを理解すると、自分に合ったキャリアをどう築いていくかを考えたくなるはずです。

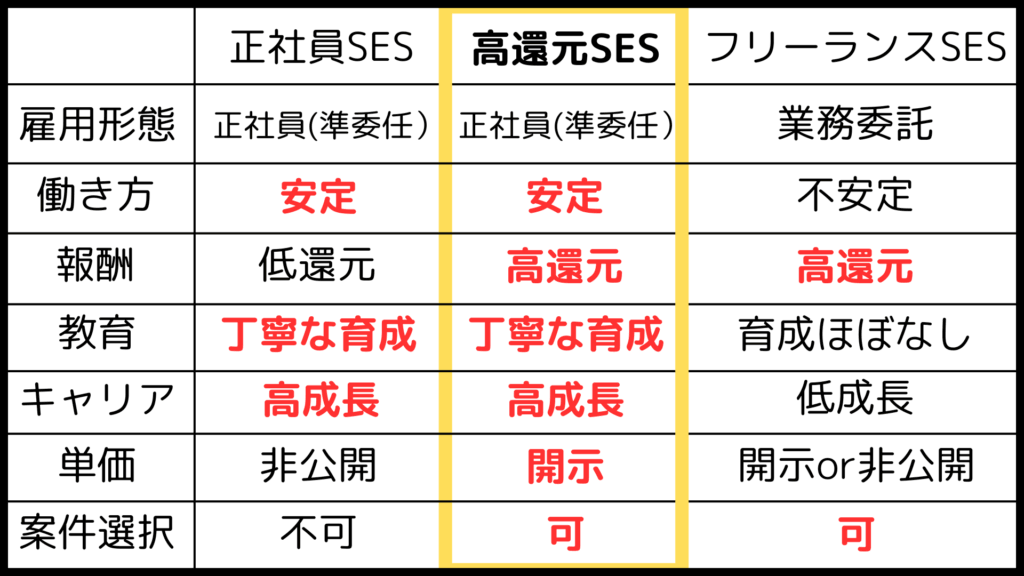

私たちテクニケーションでは、その思いを具現化できる環境を整えています。単価給与連動制を採用しており、案件の単価に応じて収入が変わる仕組みなので、努力や成果が報酬につながります。

また、案件選択制によってどのような経験を積みたいかを自分で選べるのも特徴です。

さらにチーム制を導入しているため、ベテランエンジニアからのフォローを受けながら成長できます。

会社間の単価をエンジニアに開示している点も、納得感を持って働ける理由の1つです。資格取得支援制度で学びを続けることができ、各案件でリーダーを目指すチャンスもあります。

まずはテクニケーションの専門アドバイザーとの無料相談で、自身のこれからのキャリアをお聞かせください。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

インフラエンジニアのメリットとデメリット

インフラエンジニアは、安定した需要がありスキルの汎用性も高い一方で、勤務環境や責任の重さに課題があります。

ここではインフラエンジニアのメリットとデメリットを整理します。

インフラエンジニアとして働くメリット

インフラエンジニアは、企業の業務を支えるシステムの土台を扱うため、常に一定の需要があります。

クラウドやセキュリティといった分野にも関わる機会が多く、身につけた知識は幅広い現場で活かせるのが強みです。

システム全体を俯瞰して理解できるため、経験を積めばマネジメントやコンサルティングの道につながることもあります。

安定性と成長性を兼ね備えたキャリアを築ける点は、大きな魅力といえるでしょう。

インフラエンジニアとして働くデメリット

一方で、安定稼働を担うポジションゆえに、障害対応は避けられません。深夜や休日に呼び出されることもあり、ライフスタイルが不規則になりやすい点は課題です。

また運用業務が中心になると成果が見えにくく、評価やモチベーションにつながりにくい場合があります。

新しい技術に触れる機会が限られる環境では、スキル成長が停滞する可能性もあるため、自分から学び続ける姿勢が求められます。

開発エンジニアのメリットとデメリット

開発エンジニアは、多様な技術に触れながらキャリアを広げられる一方で、納期やトレンド変化に対応する負担もあります。

ここでは、開発エンジニアとして働く際に知っておきたいメリットとデメリットを解説します。

働くなかで感じやすいメリットとデメリットを把握しておくことで、自分のキャリアを考えるときの参考にしてください。

開発エンジニアとして働くメリット

開発エンジニアは、利用者に直接届くアプリケーションやシステムを生み出せるのが大きな魅力です。

自分の作ったものがサービスとして広がり、ユーザーの反応を確認できることで、次の成長意欲にもつながります。

また、扱う言語やフレームワークが多岐にわたり、新しい技術を吸収しながら成長できるのも特徴です。

将来的にはアーキテクトやプロジェクトリーダーといった上流工程にも進みやすく、キャリアの幅を広げられるでしょう。

開発エンジニアとして働くデメリット

一方で、開発エンジニアは納期や品質のプレッシャーにさらされやすい職種でもあります。

要件変更や追加開発が発生すると、スケジュール調整や残業対応を迫られることも少なくありません。

さらに、技術トレンドの変化が速いため、常に新しいスキルを学び続けなければ競争力を保てない点も課題です。

スピード感と柔軟さを求められる分、成長機会は豊富ですが、自ら積極的に動く姿勢が不可欠となります。

開発エンジニアとしての魅力や課題を理解すると、次はどのような環境で経験を積むかが大切です。

私たちテクニケーションでは、エンジニアがスキルを磨ける仕組みを整えています。

報酬面では単価給与連動制を導入し、案件単価に応じて収入が変動するため、努力がしっかり反映されます。

案件選択制により、自分の目指したいキャリアに合わせて案件を選べるのも特徴です。

さらに、チーム制を採用しているため、経験豊富なメンバーと協力しながら成長できる環境があります。

会社間の単価をエンジニアに開示している点も透明性が高く、納得感を持って働ける理由の一つです。

資格取得支援制度を活用すれば新しい技術の習得も後押しされ、各案件でリーダーを狙えるチャンスも広がります。

まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーとの無料相談で、自身のキャリアに合った道を一緒に考えてみませんか。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

インフラエンジニアに向いている人の特徴

インフラエンジニアは、縁の下の力持ちとしてシステムを安定的に支える役割を担います。

そのためには、特定のスキルだけでなく、仕事に向き合う姿勢や考え方も重要です。

ここでは、インフラエンジニアに向いている方の特徴を紹介します。

継続的に改善に取り組める人

インフラ業務は一度構築したら終わりではなく、安定稼働を維持するために常に見直しや改善が求められます。

例えば、システムの負荷が増えると処理速度に影響が出るため、設定変更や性能改善を進めることが求められます。

また、新しい脅威に対応するセキュリティ強化も欠かせません。日々の運用のなかで小さな課題を見つけ、改善につなげられる方は長期的に成果を出しやすいでしょう。

粘り強さと向上心をもって業務にあたれる方に向いている職種です。

システムの安定稼働に責任を持てる人

インフラエンジニアは、企業やサービスの基盤を守る立場であり、システムが停止すれば利用者や取引先に大きな影響を与えます。

障害対応では深夜や休日に呼び出されることもあるため、状況に応じて冷静かつ迅速に行動できる責任感が必要です。

また、障害を未然に防ぐための監視や保守作業も欠かせず、目立たない作業でも丁寧に取り組める姿勢が求められます。

安定稼働を第一に考え、裏方としてシステム全体を支えられる方はこの職種に適しています。

開発エンジニアに向いている人の特徴

開発エンジニアは、新しい技術を吸収しながらソフトウェアを実現していく仕事です。そのため、専門知識だけでなく姿勢や考え方が適性に大きく影響します。

ここでは、開発エンジニアに向いている方の特徴を具体的に紹介します。

新しい技術を学ぶ意欲がある人

開発分野は技術の進化が早く、数年で主流の言語やフレームワークが変わることも珍しくありません。

そのため、新しい技術を学び続ける姿勢があるかどうかがキャリアの成長に直結します。

例えば、クラウド環境やAI技術の登場により、従来の知識だけでは対応できない場面も増えています。

学習意欲の高い方はこうした変化をチャンスととらえ、自らの強みにできるでしょう。現場で得た経験と学習を結びつけて成長していける方に、開発エンジニアは適しています。

課題を論理的に解決できる人

開発エンジニアの仕事では、要件の整理や仕様変更への対応、バグ修正など日常的に課題が発生します。

こうした場面で重要なのが、感覚ではなく論理的に解決策を導き出す力です。

原因を切り分け、再現性を確認しながら問題を解決するプロセスは、ユーザーが不安なく利用できるシステムを作る基盤となります。

また、チーム開発ではほかのメンバーに説明する場面も多く、論理的な思考はコミュニケーションの質を高める点でも有効です。

課題を冷静に分析し、適切な方法で解決できる方は開発エンジニアに向いています。

開発エンジニアとしての適性を感じた方にとって、次はその力をどのような環境で伸ばすかが大切です。

私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりの希望やスキルにあわせた働き方を用意しています。

単価給与連動制を採用しているため、案件単価に応じて収入が反映され、努力が直接評価される仕組みです。

さらに案件選択制により、キャリアの方向性にあわせて自分で案件を選べるため、成長のスピードを高められます。

加えてチーム制を導入しているので、経験豊富な先輩エンジニアからのサポートを受けながら業務に取り組めます。会社間の単価を開示している点も特徴で、公平性と納得感を持って働ける環境です。

資格取得支援制度を活用すれば学習意欲を後押しされ、各案件でリーダーに挑戦できるチャンスも広がります。

まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーに無料相談でご相談いただき、自身のキャリアをお聞かせください。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

インフラエンジニアと開発エンジニアが知っておきたい採用評価ポイント

転職や案件参画を目指す際には、企業がどのような点を評価しているのかを理解しておくことが重要です。採用評価は共通する基準に加えて、それぞれの職種で特有のポイントがあります。

ここではインフラエンジニアと開発エンジニアの評価基準を整理し、キャリア形成の参考になる情報を解説します。

両職種に共通する採用評価ポイント

職種を問わず、まず求められるのは基礎的なIT知識と実務経験です。OSやネットワーク、プログラミングなどの分野に一定の理解があるかどうかは採用の前提条件となります。

さらに、複数人で進めるプロジェクトでは、技術力だけでなく円滑に業務を進めるためのコミュニケーション力も欠かせません。

トラブルに直面した際の課題解決力や、自ら学び続ける姿勢も共通して評価される要素です。新しい技術や業務環境に柔軟に対応できる人材は、どの企業でも高く評価されやすいといえます。

インフラエンジニアに特有の採用評価ポイント

インフラエンジニアの場合、サーバーやネットワークを実際に設計・構築した経験がどの程度あるかが評価の中心です。

特に近年はAWSやAzureなど、クラウド基盤の利用が拡大しているため、導入や運用経験を持つ人材は重宝されます。

また、セキュリティ対策や障害復旧の実績など、安定稼働を支えた具体的な成果も評価につながります。

資格はLPICやCCNPがスキル証明に役立ち、採用担当者に安心感を与える要素となるでしょう。

運用だけでなく改善や性能向上の経験を積んでいるかも重要な判断材料です。

開発エンジニアに特有の採用評価ポイント

開発エンジニアでは、どの言語やフレームワークを扱い、どのような開発環境で成果を出してきたかが問われます。

特定分野に特化したスキルを深めている人材も評価されますが、複数の技術を組み合わせて開発を進められる幅広さも強みです。

加えて、要件定義や設計などの上流工程の経験があると、プロジェクト全体を見渡せる人材として評価が高まります。

アジャイル開発などのチーム経験も重要で、協調性や進行管理能力を示す要素になります。資格面ではJava認定資格やAWS関連資格がスキルの裏付けとなり、採用で有利に働くケースが一般的です。

インフラエンジニアと開発エンジニアの将来性と今後の需要

IT業界はクラウド活用やDX推進などにより、職種ごとの役割が変化しつつあります。インフラと開発はどちらも不可欠な存在ですが、将来性や需要の行方は一致しません。

ここではインフラエンジニアと開発エンジニアの今後を整理し、キャリア形成の参考になる視点を解説します。

インフラエンジニアの将来性と今後の需要

インフラ分野はクラウドサービスの普及により、従来の物理サーバー管理からクラウド基盤運用へと比重が移りつつあります。

そのため、オンプレミスの知識だけでなく、AWSやAzureなどクラウド環境に精通している人材は高い需要があります。

また、セキュリティや可用性を確保するスキルは、企業の事業継続に直結するため今後も欠かせません。

自動化やIaC(Infrastructure as Code)の導入が進むなかで、スクリプトや自動化ツールを扱える能力も評価されます。

今後は守りの役割に加え、効率化やコスト削減を担う攻めのインフラエンジニアが求められていくでしょう。

開発エンジニアの将来性と今後の需要

開発分野はAIやクラウドネイティブ開発、モバイルアプリケーションの拡大により、引き続き高い需要が続くと見込まれます。

特に、フロントエンドとバックエンドの両方を担えるフルスタック人材は、今後さらに評価が高まるでしょう。

またアジャイル開発やDevOpsの普及により、単にコードを書く力だけでなく、継続的な改善を行う姿勢や自動化への理解も求められます。

利用者の体験価値を高めることが競争力につながるため、UI/UXを意識した開発スキルも注目されています。

技術トレンドの変化が速い分、自ら学び続ける姿勢を持つ開発エンジニアは、今後も市場で活躍の機会を広げていけるでしょう。

インフラと開発のどちらを選んでも、将来を見据えたスキル習得と環境選びが欠かせません。

私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりが成長できる仕組みを整えています。単価給与連動制を導入しており、案件の単価に応じて報酬が反映されるため、努力がそのまま収入につながります。

さらに案件選択制により、自分のキャリアプランに沿って案件を選べるため、将来性を意識した働き方が可能です。

加えてチーム制を採用しているので、経験豊富なメンバーと協力しながらスキルを磨くことができます。

会社間の単価を開示している点も特徴で、納得感を持って働ける環境です。資格取得支援制度を活用すれば、需要の高い分野に必要なスキルも効率よく習得でき、各案件でリーダーを目指すチャンスも広がります。

まずは無料相談で、自身の将来のキャリアについてお話しください。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

インフラエンジニアと開発エンジニアのキャリアパス

エンジニアとして経験を積んだ先に、どのような進路があるのかを理解しておくことは大切です。

インフラと開発では活躍の場や役割が異なるため、キャリアパスも変わってきます。

ここでは、それぞれの職種で考えられるキャリアの具体例を紹介します。

インフラエンジニアのキャリアパスの具体例

インフラエンジニアは、初期段階ではサーバーやネットワークの運用監視など、保守業務からスタートするケースが一般的です。

経験を重ねると設計や構築に携わり、クラウドやセキュリティといった専門領域に進むことができます。

さらに、チームをまとめるリーダーや、全体設計を担うアーキテクトを目指す道も開けます。

また、コンサルティングやプリセールスの分野で、顧客の課題解決に関わるキャリアへの発展も可能です。

守るだけでなく提案する側に回れる点は、インフラエンジニアの強みといえるでしょう。

開発エンジニアのキャリアパスの具体例

開発エンジニアは、プログラマーとしてコーディングを経験した後、システムエンジニアやリーダーへとステップアップしていきます。

要件定義や設計を担うようになると、プロジェクト全体を動かす立場としての責任が増えていきます。

技術を極めたい場合はアーキテクトやスペシャリストを目指すこともでき、幅広い技術知識を武器に活躍可能です。

一方でマネジメントを志向すれば、プロジェクトマネージャーやプロダクトマネージャーとしてのキャリアを描けます。

自分の適性や志向に応じて、専門職と管理職の両方向に選択肢が広がるのが開発職の特徴です。

将来の方向性を意識して早い段階から経験を積むことで、より明確なキャリア形成につながります。

インフラエンジニアや開発エンジニアでキャリアアップを目指すなら

インフラと開発は役割も特徴も異なりますが、どちらもIT業界に欠かせない重要な職種です。

安定した基盤を守るか、新しい価値を生み出すか、自分の志向や強みにあわせた選択が大切です。

キャリアを築くうえでは、スキルを磨き続ける姿勢と、自分に合った環境を選ぶことが成長の鍵でしょう。

私たちテクニケーションでは、エンジニア一人ひとりの希望やスキルに応じて、適切な案件や働き方を提案しています。

テクニケーションでは単価給与連動制により、案件単価に応じて報酬アップを実現できるため、実力のあるエンジニアほど高年収を得やすいシステムです。

また、チーム制や単価開示などの仕組みにより、公平で透明性のある環境が整っています。

資格取得支援制度を活用し学びを深め、各案件のリーダーを目指せるチャンスも得られるでしょう。

キャリア選択に迷っている方は、ぜひ一度私たちテクニケーションの専門アドバイザーとの無料相談を通じて、今後のキャリアの方向性を整理してみてください。

自分に合った働き方を見つけることができれば、将来に向けて一歩踏み出すきっかけとなるはずです。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!