インフラエンジニアにAWSスキルが必要な理由|メリットや仕事内容を解説

近年、インフラエンジニアの業務はオンプレミスからクラウド環境へと急速に移行しています。なかでもAWSは高いシェアを誇り、多数の企業がインフラ基盤として採用しています。

しかし、SES企業に在籍するエンジニアのなかには、AWSが今の業務にどのように関係するのか疑問を感じている方も少なくありません。

この記事では、AWSスキルがなぜ重要なのか、どのようにキャリアや案件の選択肢に影響するのか解説します。あわせて、学習や成長を後押しするテクニケーションの支援制度についてもご紹介します。

目次

AWSとは

AWSは、Amazonが提供するクラウド型のITインフラサービスです。

サーバーやストレージ、ネットワークなどをインターネット経由で必要な分だけ使える仕組みで、物理サーバーを自前で持つ必要がありません。

代表的なサービスには、仮想サーバーのEC2やストレージのS3などがあります。これらを活用することで、システムの構築や運用が効率的かつ柔軟に行えます。

インフラエンジニアにとって、AWSは現場で求められる機会が増えている重要なスキルです。基本を知っておくだけでも、キャリアの幅が広がります。

AWS認定資格のレベル

AWS認定資格は、スキルや経験に応じて3つのレベルに分かれています。最初に挑戦しやすいのが基礎レベルです。

次に、より実務的な知識が求められるのがアソシエイトレベルです。さらに上を目指すなら、プロフェッショナルレベルになります。

まずは基礎レベルから始め、自分の経験や業務内容に応じてステップアップしていくのが効果的です。

基礎レベル

AWS Certified Cloud Practitionerは、クラウドやAWSの基礎概念を身につけたい方の最初の一歩としてぴったりな入門資格です。

クラウド経験が少なくても挑戦可能で、AWSの全体像を理解するのに適しています。試験は90分で65問、EC2やRDSなど代表的なサービス、クラウドやセキュリティといった幅広い分野が出題されます。

難易度は高くなく、用語や概念の理解が重視される構成です。

クラウド初心者や、AWS全体をつかみたいエンジニアにとって、適切なスタートとなります。ここからアソシエイトなどの実務系資格へ進む土台が築けるでしょう。

アソシエイトレベル

アソシエイトレベルとは、AWSの基礎を学ぶ次のステップとして位置づけられている中級レベルの資格です。

実務経験が1年程度あることが推奨されていますが、未経験でも学習を重ねれば十分合格を目指せるでしょう。

レベルには3つの資格があり、目的や職種に応じて選ぶことができます。まずSAAは、インフラ構築の設計思想を学びたいエンジニアにとっては適した資格です。

次にSOA-C02は、監視やバックアップ、セキュリティ対応など実務的な内容が含まれています。最後にDVA-C02は、CI/CDの自動化などに関する技術を評価するもので、クラウド環境で開発に関わる方に適しているでしょう。

いずれも試験は130分で65問です。これらの資格は実務スキルの証明になるだけでなく、次のプロフェッショナルレベルへの足がかりにもなります。

プロフェッショナルレベル

プロフェッショナルレベルは、高度な知識と実務経験が求められる上級資格です。

代表的な資格にはSAPやDOP-C02があり、いずれも複雑なシステムの設計や自動化、運用スキルを評価されます。受験には2年以上の実務経験が推奨されており、180分で75問が出題されます。

プロフェッショナルレベルを取得することで、クラウド設計の専門性が証明され、単価や年収アップ、より責任のあるポジションへのステップアップにもつながるでしょう。

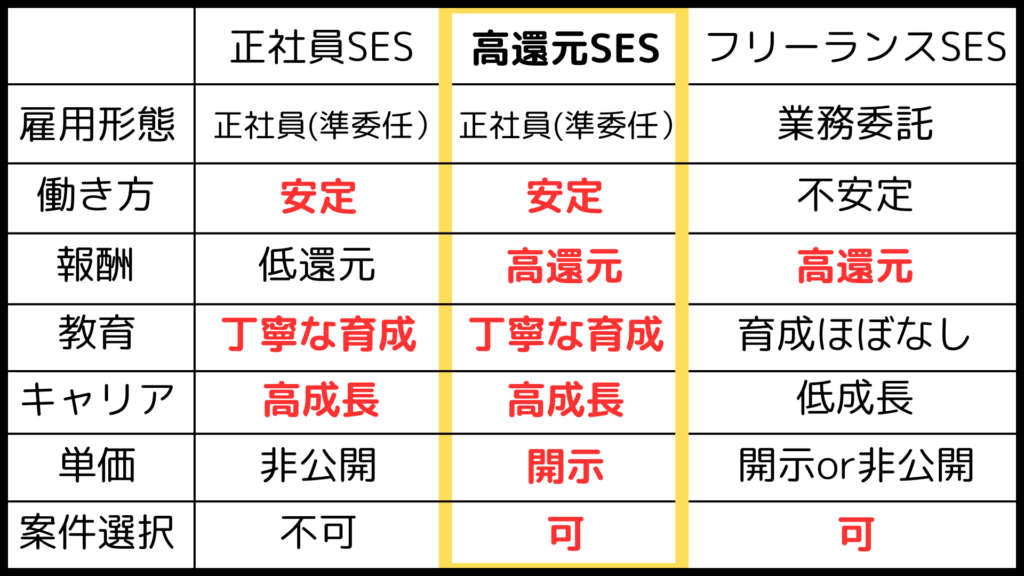

私たちテクニケーションでは、こうした上級資格の取得を目指すエンジニアに向けて、資格取得支援制度を用意しており、学習費用のサポートや計画的なスキル習得をバックアップしています。

また、報酬の還元率が高く会社間の案件単価に応じて報酬がアップする単価給与連動制を導入しています。さらに、案件選択制も採用しているため、習得したAWSスキルを活かせるプロジェクトを自分で選ぶことも可能です。

インフラエンジニアとしての市場価値を高めたい方は、まずは私たちテクニケーションのカジュアル面談で、ご自身のキャリアについて相談してください。

インフラエンジニアにAWSスキルが必要な理由

近年、企業がオンプレミスからクラウドへと移行しており、インフラ構築や運用にもクラウド対応が求められるようになっています。

なかでもAWSはクラウドサービスで導入事例がとてもあり、スキルの汎用性が高い点が特徴です。

今後もAWSに対応できる人材のニーズは拡大していくため、速めに学んでおくことがキャリアの武器になるでしょう。

クラウド環境の需要が高まっている

企業のIT環境は、急速にクラウド中心へと移行しています。企業がすでにクラウドサービスを導入しており、今後もさらに拡大すると予測されています。

特にテレワークの普及やビッグデータ、AI活用により、柔軟で拡張性の高いクラウドの需要が高まっているといえるでしょう。

またオンプレミス型のインフラに比べて、クラウドは初期費用が抑えやすく、必要な分だけ使えるという利便性もあります。

さらにセキュリティやバックアップ機能も進化しており、企業の業務基盤として信頼性が高まっていることも大きな要因です。

AWS特有の設計や運用のスキルが必要

AWSでは、従来のオンプレミス環境とは異なる設計、運用スキルが求められます。

またインフラをコードで管理するlaCという考え方が主流であり、CloudFormationやTerraformといったツールの習得も欠かせません。

さらに運用面でもAWS専用の監視ツールを使った自動化や障害対応が基本とされており、これまでの手動中心の運用とは大きく異なります。

AWS固有のスキルを習得することは、今後のキャリアを広げるうえで、大きな武器となるでしょう。

AWSのシェア率が高い

AWSは、グローバルでクラウド市場のトップシェアを誇っています。

2024年時点でAWSは、世界全体のクラウド市場の約30〜31%を占めており、MicrosoftやGoogle Cloudを大きく引き離しています。

AWSは圧倒的に高いシェアを持つクラウドサービスであり、市場でも案件でも圧倒的な存在感です。

そのため、AWSスキルを身につけることは、インフラエンジニアとしての市場価値向上につながり、キャリアの選択肢を広げるうえでとても有効です。

AWSを扱うインフラエンジニアの仕事内容

AWSを使うインフラエンジニアの主な業務は、クラウド環境の設計や構築、運用です。具体的には、EC2やVPCなどのサービスを使ってインフラを構築しCloudWatchなどで監視、運用を行います。

セキュリティ管理も重要で、IAMによるアクセス制御やWAFの設定を通じて、よりよい環境を維持することが大切です。

また使いすぎを防ぐためのコスト適正化も求められます。業務を通じてAWSスキルは、安定稼働と効率的な運用を支えるうえで、不可欠な要素です。

インフラエンジニアがAWSスキルを習得するメリット

AWSスキルを習得することで、インフラエンジニアとしての市場価値が大きく高まります。

クラウドやビッグデータに関する知識が得られるだけでなく、新しい技術を活かせる現場での活躍も可能です。

また、AWSのスキルは幅広い業界で求められており、転職やフリーランス案件の選択肢が広がります。キャリアアップや年収アップにもつながるでしょう。

AWSの習得は、今後のキャリアを切り開く大きな武器になる技術です。

クラウドやビッグデータの知識を得られる

AWSを学ぶことで、ただインフラを扱うだけでなく、クラウド全体の仕組みやビッグデータ処理についての知見が身につきます。

AWSは、ストレージやストリーム処理など幅広い分野に対応するサービスを提供しており、これらを通じてデータの分析や収集を実践的に学べます。

特にビッグデータ分野では、AWSのスケーラブルな環境を使って、従来型インフラでは対応困難な大量データのリアルタイム処理や分析が可能です。

結果として、データに基づく意思決定ができるエンジニアとして価値が高まり、転職市場でも優位性が増すでしょう。

キャリアアップや年収アップにつながる

AWSスキルを身につけることで、インフラエンジニアとしての市場価値が大きく向上します。

日本のAWSエンジニア平均年収はおよそ6,000,000〜7,000,000円と、一般的なITエンジニアより高水準です。

さらに資格取得や専門スキルの習得によっては、年収10,000,000円越えのケースも珍しくありません。

実務でAWSを使った設計や運用ができるようになると、より高単価な上流工程案件や責任あるポジションにチャレンジしやすくなります。

また、AWS関連の資格や実績は評価されやすく、キャリアパスの幅が広がるうえ、転職市場でも有利です。

こうしたキャリアアップを目指す方には、私たちテクニケーションの支援制度が魅力です。

まず、報酬の還元率が高く会社間の案件単価に応じて報酬がアップする単価連動制度があります。そして、AWSスキルを活かせる多彩な案件を自分で選べる案件選択制により、やりがいと報酬の両立が実現しやすくなるでしょう。

さらに、社内ではベテランエンジニアとのチーム体制で進行するため、実務を通じて確実にスキルを定着させることが可能です。

クラウド時代に求められるスキルを武器に、インフラエンジニアとしてのキャリアをさらに伸ばしたい方は、ぜひ私たちテクニケーションのカジュアル面談でご相談ください。

働く場所にとらわれない働き方ができる

AWSスキルがあれば、物理サーバーへの出社が不要になり、完全リモートでの業務が可能になります。パソコンとネットさえあれば、自宅やカフェなど好きな場所で作業できます。

自由度は通勤時間を削減し、ワークライフバランスを向上させる大きなメリットです。

実際、AWSに強いインフラエンジニアはリモート案件が豊富で、週3〜5日の在宅勤務やフルリモートがあたり前になってきています。

自分の生活スタイルにあわせて案件を選べることで、学習時間やプライベートの時間を確保しやすくなるでしょう。

転職で有利になる

AWSスキルや認定資格を持つことで、採用市場で大きなアドバンテージです。

クラウド技術、特にAWSは企業の注目するポイントであり、認定資格は転職に有利な武器として評価されています。

実務経験だけでなく、資格によってスキルの証明ができる点が採用担当者の評価につながります。

さらにAWSスキルを活かせるAWSエンジニアとしてのキャリアパスが開け、転職市場で選択肢が増えるだけでなく、年収アップや上流工程への参画といったキャリア面での恩恵が見込めるでしょう。

AWSを扱うインフラエンジニアに求められる知識

AWSを扱うインフラエンジニアには、クラウドの基本概念を始め、AWS独自のサービスや設計思想を理解する力が求められます。

特にネットワーク構成やセキュリティ設定、スケーラブルなシステム設計といったクラウド特有の視点が重要です。

加えてEC2やS3、IAMといったAWSの主要サービスに関する知識が必要です。これらを適切に組み合わせることで、安定性と拡張性のあるインフラを構築できるようになります。

さらに、インフラエンジニアとしての基本的なスキルであるLinuxの操作、ネットワークの理解、シェルスクリプトの活用なども不可欠です。

まずは自分の現在地を把握し、基礎から段階的に学ぶことで、AWS環境を扱う自信が育っていきます。

クラウド関連の知識

インフラエンジニアは、クラウドの基礎概念としてオンデマンド利用や従量課金の理解が必要です。

必要なときに必要なぶんだけリソースを使える柔軟な仕組みが、クラウド特有の魅力であり、企業の初期投資を抑えたIT環境を構築することを可能にします。

さらにクラウドでは、可用性やスケーラビリティという概念が重要です。可用性とは、障害時でも継続稼働できる状態、スケーラビリティとは負荷増減に応じてリソースを柔軟に調整できる能力を指します。

まずは基本概念を抑えることで、クラウド環境の設定や運用における土台が整い、具体的なAWSサービスの学びにつなげられます。

AWSについての知識

AWSを扱うインフラエンジニアは、EC2やS3、VPCといった基本サービスの理解が不可欠です。

これらを使いこなすことで、拡張性の高いクラウド環境の設定や運用が可能になります。

知識を身につけることで、AWSでは何ができるかが明確になり、実際のインフラ構築に自信を持って取り組めるようになります。

インフラエンジニアとしての知識

インフラエンジニアには、OSの操作やネットワークの基本、サーバー構築や運用に関する知識が不可欠です。

加えて、シェルスクリプトやPythonを用いた自動化、監視ツールの使い方や障害対応の手順なども業務に直結します。

これらのスキルは、安定したシステム運用やクラウド環境での対応力向上に役立ちます。

AWSを扱うインフラエンジニアに興味があるなら

AWSを扱うインフラエンジニアに興味がある方は、まずは基礎から体系的に学ぶことが重要です。公式ドキュメントや動画教材を活用し、基本サービスの理解を深めましょう。

次のステップとして、資格取得や模擬環境での実践が効果的です。

AWSを扱うインフラエンジニアとして活躍するには、クラウドの基礎知識だけでなく、EC2やS3、VPCといった主要サービスの理解が欠かせません。

私たちテクニケーションでは、学習段階の方でも挑戦できる案件から、専門性を高められる上流工程まで、多様なAWS関連案件を自分で選べる案件選択制を導入しています。

さらに、ベテランエンジニアがサポートするチーム制により、実践の中で自然にスキルを身につけられる環境が整っています。

報酬の還元率が高く、会社間の案件単価に応じて報酬がアップする単価給与連動制も採用している点も魅力の一つです。

クラウド時代に通用するインフラエンジニアを目指すなら、まずは私たちテクニケーションのカジュアル面談で、ご自身のキャリアや学習状況についてご相談ください。