フルスタックエンジニアとは?仕事内容やロードマップ、役立つスキルについて解説

フルスタックエンジニアとは、設計から運用まで一人で担えるエンジニアのオールラウンダーです。

分業による調整時間や人件費を抑え、開発サイクルを短縮できるため、スタートアップや海外に委託した開発を国内で補完したい企業からも高い注目を集めています。

本記事では、フルスタックエンジニアの具体的な仕事内容や目指すための学習ロードマップ、さらには将来性やキャリアアップに役立つスキルまでを網羅的に解説します。

自身の市場価値を高め、キャリアの幅を広げるための一助となれば幸いです。

目次

フルスタックエンジニアとは

フルスタックエンジニアは、フロントエンドとバックエンド、さらにインフラやデザインなどの複数領域を一人で扱えるエンジニアを指します。

特定の分野を深く掘り下げるスペシャリストとは対照的に、開発工程全体を一人で、または中心的役割として遂行できる点が特徴です。

開発プロジェクト全体を俯瞰(ふかん)し、進行を円滑に導く役割を担うことも少なくありません。ビジネスの要求が多様化し開発サイクルの高速化が求められる現代で、システム全体を見渡せるフルスタックエンジニアの存在価値は高まっています。

フルスタックエンジニアとは、単なる何でも屋ではなく、複数の領域で一定水準以上のパフォーマンスを発揮できる技術者です。

フルスタックエンジニアの仕事内容

フルスタックエンジニアが担う業務と、それぞれの領域で発揮される価値について具体的に解説します。

開発プロセス全体を理解し、必要に応じて多様な役割を果たす柔軟性が求められる職種です。

自分の経験と照らし合わせ、足りない要素を確認してみてください。代表的な仕事内容を、4つのカテゴリに分けて見ていきましょう。

フロントやバックエンド開発

フルスタックエンジニアの中核業務は、フロントエンドとバックエンドの双方に関わる開発です。

フロントエンド開発では、ユーザーが直接触れる画面の設計や実装を担当します。HTMLやCSS、JavaScriptなどの基本的な言語に加え、ReactやVue.jsのようなフレームワークの習得も求められます。

バックエンド開発では、サーバーサイドの処理やデータベース管理など、ユーザーの目には見えない部分を構築します。

JavaやPHP、Ruby、Pythonなどのプログラミング言語を用いて、データの登録や更新、外部システムとの連携(API)などの機能を実装する役割です。

フルスタックエンジニアとバックエンドの知識を併せ持つことで、双方の連携をスムーズにし、システム全体のパフォーマンスを考慮した設計や実装が可能になります。

アプリケーション開発

アプリ開発とは、Webブラウザやスマートフォン向けのアプリケーションを制作する業務を指します。

Webブラウザで利用するアプリには、PHPやRuby、Javaなどの言語が使用されるのが一般的です。一方、スマートフォン向けはOSごとに異なり、Androidの場合はJavaやKotlin、C#などを使用し、 iOSの場合はSwiftやObjective-Cなどの言語で開発を進めます。

フルスタックエンジニアは、このような多様な技術スタックを理解し、企画から実装までを担うことがあります。

インフラ構築や保守

アプリケーションを安定稼働させる土台となる、インフラの設計や構築、運用もフルスタックエンジニアの重要な業務です。

特にAWSやAzureなどのクラウドサービスの活用は、現代の開発に不可欠です。サーバーやネットワークを適切に構成し、Dockerなどのコンテナ技術を活用して開発と運用の効率化を図ります。

また、障害発生時の原因究明や対応、パフォーマンス監視などの保守業務も担当領域でありサービスの安定稼働に責任をもつことが重要です。

このような予防的保守の姿勢が、サービス継続性を高め顧客満足度の向上にも寄与します。

Webデザイン

ユーザーが最初に触れるのは見た目と操作感です。フルスタックエンジニアは配色やタイポグラフィの基礎を押さえつつ、HTMLやCSSでレイアウトを調整し、JavaScriptでアニメーションを向上させる作業も担当します。

デザインと実装を分断せずに進められるため、デザイナーの意図を即座にかたちにできるだけでなく、開発後の微調整も短時間で反映可能です。

さらに、アクセシビリティやレスポンシブ対応を同時に実装できるため、多様な端末で一貫した品質を保てます。その結果、ユーザビリティと開発効率の両立が可能となり、実用性の高いサービスにつながります。

フルスタックエンジニアまでのロードマップ

幅広い領域を習得するには、段階的かつ焦点を定めた学習ステップが欠かせません。まずは自身の核となる専門分野を確立し、そこから徐々に知識とスキルを広げていくアプローチが現実的です。

ここでは、エンジニアとしてキャリアをスタートさせてから、フルスタックエンジニアへと成長していくための具体的なステップを3段階で解説します。

エンジニアとして基本の経験を積む

フルスタックエンジニアへの第一歩は、フロントエンドまたはバックエンド、いずれかの領域で専門性を確立することです。

まずは一つの分野で3年程度の実務経験を積み、一人前のエンジニアとして自立できる実力を身に付けることが求められます。

この期間に、特定の言語やフレームワークを深く理解し、設計思想の理解までが目標です。

チーム開発やコードレビュー、テストなどの品質を担保するプロセスも実践的に学びます。この基礎があることで、ほかの技術分野を学ぶ際の応用力が養われます。

クラウドサービスやOS知識を身に付ける

専門領域で実力をつけたら、次に関連領域へ知識を広げます。バックエンドが専門ならフロントエンド技術やAWSなどのクラウドについて、フロントエンドが専門ならサーバーサイドやデータベースについて学習します。

この段階では、サーバーで広く使われるLinuxなど、OSの知識も不可欠です。基本的なコマンド操作やシステムの仕組みの理解は、トラブル対応時に役立ちます。

学習と並行して、自ら環境を構築するなど、実践を通じて学ぶことが知識の定着に効果的です。

上流工程に参加する

技術スキルの幅を広げるとともに、プロジェクトの上流工程に関与することも重要です。上流工程とは、要件定義や基本設計などのシステムの根幹を決めるフェーズを指します。

なぜこのシステムが必要で、どのようなビジネス課題を解決するのか、などの背景を理解する経験を積みましょう。

この経験を通じて、単に開発するだけでなく、ビジネス価値を高める技術選定やアーキテクチャ設計が可能となります。

プロジェクト全体を俯瞰する視点は、フルスタックエンジニアとしての価値をさらに高める要素です。

フルスタックエンジニアに向いている方

幅広い技術領域を扱うには適性も重要です。以下に紹介する3つの特徴は、フルスタックエンジニアとして長期的に活躍していくうえで、大きなアドバンテージとなります。

自分の性格や得意分野、価値観と照らし合わせながら読み進めてください。

好奇心旺盛な方

フルスタックエンジニアは、フロントエンドからインフラまで常に幅広い技術領域にアンテナを張る必要があります。

次々に登場する新しい技術やフレームワークの情報を、楽しんで収集できる知的好奇心は不可欠な要素です。

特定の技術に固執せず、「この新しい技術を使えば、もっとうまく課題解決できるのでは」と探求する姿勢が成長につながります。

未知の分野へ挑戦することを恐れず、学ぶこと自体を楽しめる方にとってやりがいの大きい仕事となるでしょう。

コツコツが得意な方

幅広い知識を習得するには、日々の積み重ねが欠かせません。業務と並行して自分で学習計画を立て、着実に実行する能力が求められます。

例えば、日々学んだ内容をブログや社内ドキュメントに記録することで、後で検索、再利用しやすくなります。小さな成功体験を重ねることで自信が生まれ、難易度の高いタスクにも前向きに挑戦しやすくなるでしょう。

すぐに成果が出なくても、焦らずに自分のペースでコツコツと努力を続けられる方が向いています。

コミュニケーションが取りやすい方

フルスタックエンジニアは領域間の橋渡し役を担うため、エンジニアだけでなくデザイナーやビジネス担当者とも対話が多くなります。

専門用語をかみ砕いて説明したり、相手の要望を技術要件へ落とし込んだりする能力が欠かせません。

普段からメモを共有し、意見を交換しやすい環境を整えることで、情報がスムーズに行き渡り、手戻りが減少します。

技術の翻訳者としてチームの認識齟齬を防ぎ、プロジェクト全体の生産性向上に貢献できる人材は高く評価されます。

フルスタックエンジニアの将来的な需要

技術の進化が著しいIT業界で、複数領域を統合できる人材への需要は今後も継続すると見込まれます。フルスタックエンジニアの需要は今後も安定しており、長期的に有望なキャリアパスの一つです。

ここでは需要の持続性と、キャリアパスの広がりを具体的に示します。

長期的に期待できる

一つの技術だけでキャリアを継続することに、不安を感じる方もいるかもしれません。現代のIT業界では、DXの推進などを背景に技術の統合化が進み、一つの領域だけでなくシステム全体を理解できる人材が求められています。

このような状況下で、広範な技術領域に対応可能なフルスタックエンジニアの市場価値は着実に高まっています。

これは短期的な流行ではなく、今後も高く評価され続けるでしょう。変化の速い時代でも通用するスキルを身につけ、長く活躍できるキャリアを築くことができます。

上位レイヤーへのキャリアパスも豊富である

フルスタック経験を積むと、アーキテクトやテクニカルリードなど上位レイヤーへの道が開けます。システム全体を見渡す視点と、多様な技術領域での実装経験が組み合わさることで、組織の技術戦略に携わる機会が増えるでしょう。

さらに、顧客対応やプロジェクトマネジメントの場でも信頼を得やすく、技術とビジネス双方に強い人材として評価されます。

多角的な経験があるほど判断の精度が向上し、組織の成長をけん引する存在になれるでしょう。

テクニケーションでは、案件も自由に選択できる案件選択制を採用し、目指したいキャリアに合わせて成長することができます。得意分野や成長したい分野を自身で選択することで、仕事に対してやりがいを持って取り組むことが可能です。

さらに、チーム制によりベテランエンジニアからのサポートを受けられるため、安心感を持って業務に臨めます。

また、単価と給与が連動した単価給与連動制を導入しています。案件の単価により得られる収入が決まるため、実力のある人ほど高収入を得ることが可能です。

「スキルアップの意欲があるのに現場では活かせていない」「フルスタックとしてもっと挑戦したい」とお悩みを抱えているなら、ぜひテクニケーションのカジュアル面談にて一度ご相談ください。

フルスタックエンジニアに役立つスキル

エンジニアとしての市場価値を高めるうえで、関連資格の取得が効果的です。資格取得の過程で知識を体系的に習得できるため、自信にもつながります。

以下に、フルスタックエンジニアが次のステップへ進むために役立つ3つの代表的な資格試験を紹介します。

システムアーキテクト試験

システムアーキテクト試験は、独立行政法人 情報処理推進機構(IPS)が実施するレベル4の国家資格です。合格率は2024年度春期が15.8%、2025年度春期が15.0%であり、難易度の高い試験です。

システムの要件定義から設計、運用方針の策定までをリードできる力を測ります。

合格すると上流工程で利用者の課題を分析し、適切な構成を描いて開発を成功へ導くスキルを証明できます。出題範囲には経営戦略やコスト計画も含まれ、技術だけでなくビジネス視点も磨くことが可能です。

プロジェクトマネージャー試験

プロジェクトマネージャー試験は、プロジェクト全体の責任者として計画を成功に導くマネジメント能力を証明する国家資格です。

品質やコスト、納期(QCD)などを適切に管理し、プロジェクトを完遂させるための知識が問われます。

フルスタックエンジニアとして技術的なリーダーシップを発揮する経験は多いですが、この資格は、公式な立場でプロジェクトを牽引する能力の証明となります。

将来、リーダーや管理職を目指すうえで、大きな武器となるでしょう。

応用情報技術者試験

応用情報技術者試験は、基本情報の上位に位置づけられた国家資格です。合格率は2024年度春期は27.2%、2025年度春期は23.6%と、容易に合格できるとはいえません。

技術に加え、マネジメントや経営分野まで出題されるため、幅広い領域の技術が求められるフルスタックエンジニアにとって取得が望ましい資格です。

テクニケーションでは、資格取得支援制度を設け、エンジニアのスキルアップを後押ししています。応用情報技術者をはじめ、会社が推奨している資格を取得する際の費用や参考書代を支給しています。

案件も自由に選択できる案件選択制を採用し、目指したいキャリアに合わせて成長することが可能です。得意分野や成長したい分野を自身で選択することで、仕事に対してやりがいを持って取り組むことができます。

さらに、単価と給与が連動した単価給与連動制を導入しています。案件の単価により得られる収入が決まるため、実力のある人ほど高収入を得ることが可能です。

環境が変われば、スキルもキャリアも大きく変わります。今の職場で伸び悩んでいる方は、ぜひ一度カジュアル面談でご相談ください。

フルスタックエンジニアとしてキャリアアップするには

フルスタックエンジニアとして成功を収め、市場価値を高めていくためには継続的な自己学習とスキルの幅を広げる努力が欠かせません。

また、得た知識を実践し経験値を高めることができる環境に身を置くことが重要です。フロントエンドからバックエンド、インフラまで多様な技術に触れるプロジェクトへの参画が、キャリアアップへの近道となります。

個人の意欲やスキルセットを正当に評価し、挑戦の機会を与えてくれる企業や環境を選ぶことが重要です。

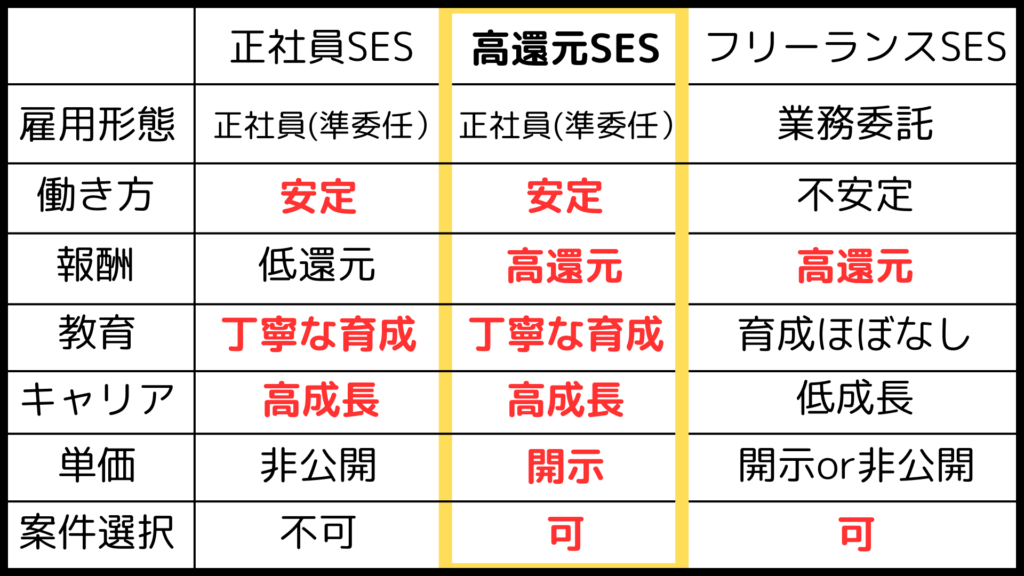

私たちテクニケーションは、エンジニアへの報酬還元率が高い高還元SES企業です。SES事業を通じて、エンジニア一人ひとりのキャリア形成と働きやすい環境を整えています。

単価給与連動制を導入し、案件の単価に応じた透明性のある報酬体系を実現しています。会社間の単価に応じて報酬がアップする仕組みになっているため、実力のある人ほど高収入を得ることが可能です。

さらに、案件選択制によって自分の興味やキャリアビジョンに合ったプロジェクトを選ぶことができるため、やりがいを感じながらスキルアップが目指せます。また、チーム制を採用することで、経験や強みを活かしながら互いに支え合える職場環境を整えています。

環境を変えてステップアップしたい方や、今後のキャリアに悩んでいる方は、ぜひ一度カジュアル面談にお越しください。あなたの想いや希望を丁寧にお伺いし、理想のキャリアを築くサポートをします。