データサイエンティストはなくなる?その理由と生成AIの影響、将来性を解説

生成AIや自動化技術の進化により、「データサイエンティストは将来なくなるのではないか」という話題がエンジニア界隈で頻繁に取り上げられるようになりました。

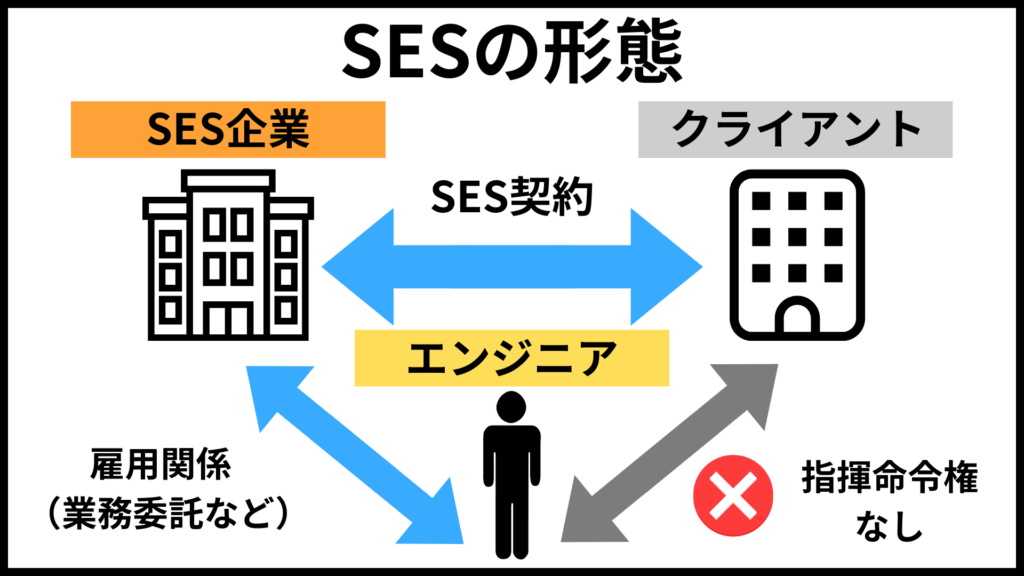

特にSES企業やフリーランスとして働くエンジニアにとっては、自分のスキルが今後も市場で通用するのか、将来の案件確保や年収の面で不安を抱く方も多いでしょう。

本記事では、データサイエンティストの具体的な仕事内容から、AI技術の影響や将来性・必要なスキルまでを解説します。

目次

データサイエンティストの仕事内容

データサイエンティストは、大量のデータから価値ある情報を引き出し、意思決定やサービス改善につなげる役割を担います。

業務は大きく分けて、データの収集や基盤構築・分析・レポート作成、そしてシステムへの組み込みや運用まで多岐にわたります。

データの収集や基盤の構築

業務の出発点は、必要なデータを収集し、分析可能なかたちに整えることです。データベースやAPI・ログ解析ツールを使い、欠損や重複を処理します。

大規模データではクラウド環境(AWSやGCPなど)での分析基盤の構築も重要です。

近年では、分散処理フレームワーク(SparkやHadoop)を活用し、数億件規模のデータも短時間で処理できる体制を整えることが求められます。

データの分析

整備したデータをもとに、統計解析や機械学習モデルを用いてパターンや傾向を明らかにします。

PythonやRなどの言語を活用し、売上予測や顧客行動の分析など、目的に沿ったモデルを構築します。

ときには自然言語処理や画像認識などの先端技術を導入し、従来見えなかったインサイトの発掘もあるでしょう。

レポート作成と報告

分析結果は、意思決定者や現場メンバーが理解しやすいかたちで可視化し、報告します。グラフやダッシュボードを作成し、課題や改善提案を明確に示すことが必要です。

近頃では、BIツール(TableauやPower BIなど)でリアルタイムにデータが更新される環境を構築し、経営層が即座に判断できる仕組みを整えるケースも増えています。

業務システムへの組み込みと運用

得られた分析結果やモデルを実際の業務システムに組み込み、継続的に運用します。運用には、エンジニアや運用担当との連携が不可欠です。

モデルの性能監視や改善サイクルの構築も行い、システム全体の価値を大きくします。

近年では、生成AIやリアルタイム予測モデルを組み込むプロジェクトも増え、運用フェーズでも新たな技術知識が求められるようになっています。

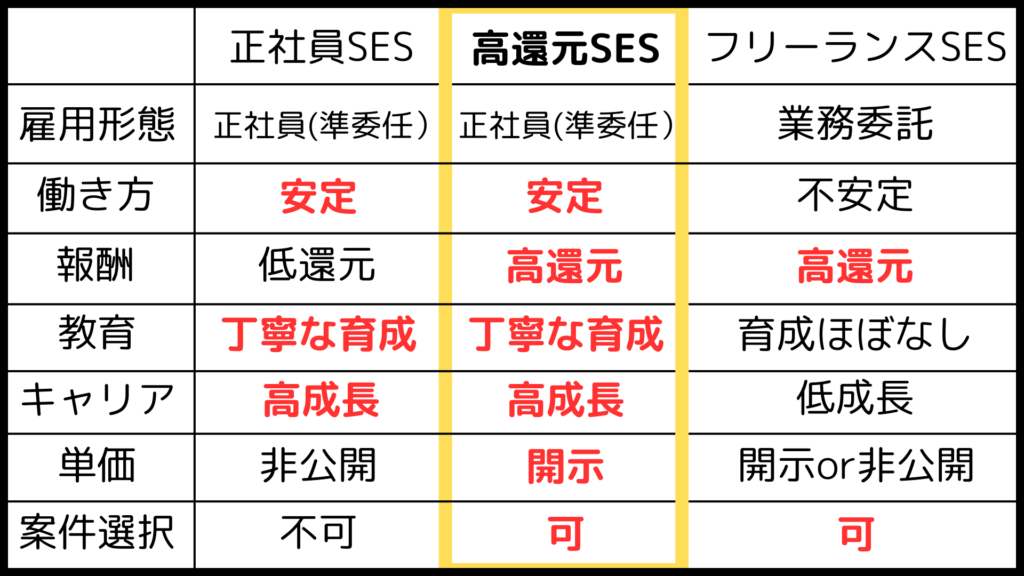

私たちテクニケーションは、SESエンジニアがデータサイエンティスト領域に挑戦しやすい環境です。単価給与連動制により、案件単価の上昇が報酬に直結し、納得感を持って働けるでしょう。

さらに案件選択制を採用しており、分析基盤構築からモデル運用まで、自分のキャリアプランに沿った工程を選択可能です。

ベテランエンジニアのチームサポートや資格取得支援制度も充実しており、新たな技術領域への挑戦を後押しします。

今のスキルを活かしつつ成長できる案件を探したい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションによる専門アドバイザーと、無料相談で可能性を広げてみませんか。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

データサイエンティストがなくなるといわれる理由

近頃、データサイエンティストの将来性を「AIの進化で不要になる」という声を耳にすることがあります。しかし、この見方は一面的です。

実際には市場の構造や技術の変化、企業側の人材活用方針が複雑に絡み合っています。本章では、その背景となる主な要因を整理します。

AI技術の発達

機械学習やディープラーニングをはじめとしたAI技術は、モデル構築や特徴量抽出など、従来は専門家が手作業で行っていた工程を自動化できるようになりました。

AutoMLの普及により、非専門家でも一定の精度のモデルを作れる環境が整っています。

特にGoogle CloudやAWSのサービスは、分析フロー全体を自動化し、中小企業でも低コストで導入可能になりました。

そのため、一部の分析業務はAIに置き換えられ、データサイエンティストが担う範囲が変化しつつあります。

データ分析ツールの普及

BIツール(Tableau・Power BIなど)やクラウド型分析サービスが進化し、専門的なプログラミング知識がなくてもデータ可視化や簡易分析が可能になりました。

業務部門の担当者が自らデータを扱えるセルフサービスBIの浸透も、専門職への依存度を下げています。

企業間競争の激化により、スピードを重視して即時集計し即時レポートを行う環境が整備され、専門部署を経由せずに意思決定できる体制が増えています。

ただし、複雑な分析やモデル開発は依然として高度な専門知識が必要です。

幅広い知識と高度なスキルが必要になる

データサイエンティストは統計学や機械学習に加え、ビジネス課題の把握やドメイン知識も求められます。

スキルセットの広さが参入障壁を高める一方、企業によっては求める水準を満たす人材が確保できず、業務の一部を他職種に移す動きもあります。

例えば、データエンジニアやアナリストと役割を分担し、データサイエンティストは上流工程に特化するケースも増えているようです。結果として、業務領域が細分化される傾向が強まっています。

単価が高い

データサイエンティストは高度なスキルを持つため、報酬単価が高く設定されることが一般的です。

企業側からすると人件費負担が大きく、特に短期的な分析案件や定型作業は外注や自動化でコスト削減を図る傾向があります。

海外市場と比較しても、日本では専門職の単価が高止まりする傾向があり、ROI(投資対効果)の観点から人員配置の見直しが進む場合もあるでしょう。

このコスト圧力が、ポジション削減や役割再編の一因となっています。

私たちテクニケーションでは、こうした市場変化のなかでもエンジニアが安定してキャリアを築ける環境を用意しています。

案件単価をエンジニアに開示し、単価給与連動制で透明性の高い報酬体系が実現可能です。

案件選択制により、新しいAI案件から基盤構築まで幅広く挑戦でき、自分の強みを活かした働き方が選択できます。

さらにベテランエンジニアによるチーム制サポートや資格取得支援制度で、新しい技術領域への適応も支援します。

市場の変化をチャンスに変えたい方は、ぜひ私たちテクニケーションの専門アドバイザーによる無料相談で、今後のキャリアの可能性を広げましょう。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

生成AIがデータサイエンティストの仕事に与える影響

生成AIの進化は、データサイエンティストの業務に大きな変化をもたらしています。しかしすべてがAIに置き換わるという見方は誤解です。

自動化されやすい部分と、人間が担うべき領域は明確に分かれています。

まず、AIが得意とするのはデータ前処理や単純な分析作業です。欠損値処理や特徴量生成、既存アルゴリズムによる予測モデルの構築などは、生成AIやAutoMLによって短時間で実行可能です。

従来数日かかっていた工程が数時間で完了するケースも増えています。

一方で、人間の介在が不可欠な領域も多く存在します。例えば、分析の目的を設定する段階では、ビジネス課題の把握や優先順位の判断が必要です。

AIが提示した結果を解釈し、現場で活用できる提案に落とし込むプロセスも、人間の洞察力や経験が欠かせません。

数値的に正しい結果でも、実務に即していなければ意味を持たないためです。

さらに、生成AIは過去のデータやパターンに依存する性質があります。そのため、新規市場の開拓や未知の課題解決などの領域では、人間の創造性が重要な役割を果たします。

データサイエンティストはAIの出力を鵜呑みにするのではなく、補正や改善を行い、ビジネス価値を増大させる立場としての役割が強まるでしょう。

このように、AIの導入は業務の効率化を促進する一方で、戦略設計や意思決定・価値創出などの上流工程の重要性を高めています。

AIを道具として使いこなせる人材こそ、これからの市場で高い評価を受けます。

データサイエンティストの将来性と今後の需要

AIの進化で職種が変化する一方、データサイエンティストは依然として高い需要が見込まれています。

背景には、膨大なデータを活用する社会構造の変化やAIでは代替が難しい業務領域の存在、さらに国をあげた人材育成の取り組みがあります。

ビッグデータを扱える人材が不足している

IoTやクラウドサービスの普及で、企業が保有するデータ量は爆発的に増加しています。しかし、データを収集や加工・分析して価値に変えられる人材は圧倒的に足りていません。

IDC Japanの調査でも、ビッグデータ活用のための専門人材不足は今後も続くと予測されています。このギャップが、データサイエンティストの需要を押し上げています。

AIにはできない仕事も多い

生成AIや分析自動化ツールが進化しても、ビジネス課題の特定や分析テーマの設定、結果の背景やリスク評価などは人間の判断が欠かせません。

特に、戦略策定や現場への実装では、組織文化や業務プロセスへの理解が必要です。こうした文脈依存の業務はAIでは代替が難しく、人間ならではの価値を発揮できる領域です。

経済産業省が育成に積極的である

経済産業省は、AIやデータ分野の高度人材育成を推進しており、DXリテラシー標準やAI戦略などの政策を打ち出しています。

企業への助成や教育プログラム支援も拡充されており、これからデータサイエンティストを目指す方にとって学びやすい環境が整いつつあります。

国の後押しは、職種の将来性を裏付ける重要な要素です。

データサイエンティストの年収相場

データサイエンティストは高度なスキルを要する職種であり、国内でも高い報酬水準を誇ります。

民間の調査によると、正社員として働く場合の平均年収はおおむね6,000,000円〜8,000,000円程度です。

経験5年以上で専門性が高い人材や、マネジメントも担うシニア層では10,000,000円を超えるケースも珍しくありません。

フリーランスやSES案件で参画する場合は、月単価で600,000〜1,200,000円が相場です。

AIモデル開発やビッグデータ基盤構築など高難易度の案件では、1,500,000円以上の単価が提示されることもあります。

ただし、前述の例はあくまで企業側が支払う額であり、実際にエンジニアが受け取る金額は契約形態や還元率によって大きく変わります。

特にSES業界では、会社間のマージン構造がブラックボックス化しており、案件単価が開示されないまま報酬が決定されるケースも少なくありません。

そのため、同じスキルや案件内容でも、所属先によって年収の大きな変動があります。

年収相場を知ることは、自分の市場価値を測るだけでなく、適切な環境を選ぶ判断材料にもなります。

特にSES案件では、案件単価や還元率が明確な企業を選ぶことが、安定的かつ納得感のある収入をえるための重要なポイントです。

データサイエンティストとしての価値を高める方法

データサイエンティストとして長期的に活躍するためには、現状のスキルに満足せず、継続的に能力を磨く姿勢が欠かせません。

特に技術進化が速い分野では、学びを止めることが市場価値の低下につながります。本章では、価値を高めるための具体的なステップを紹介します。

スキルのアップデートを継続する

AIアルゴリズムや分析ツールは日々進化しており、昨日の先端技術が明日には標準化も珍しくありません。

定期的に新しいプログラミング言語やライブラリ、クラウドサービスの機能更新を学び、業務に取り入れることが重要です。

オンライン講座や技術コミュニティへの参加は、効率的なスキルアップの手段になります。

実務経験を積む

理論やツールの知識だけでは、複雑なビジネス課題を解決する力は身につきません。実務のなかでデータ前処理やモデル構築・結果のビジネス適用まで一連の流れの経験で、応用力が高まります。

特にSES案件では、多様な業界やプロジェクトに関わる機会があり、短期間で幅広い知見を得られるのが強みです。

専門分野や業界の新しい動向を常に取り入れる

金融や製造・医療など、業界ごとにデータ活用の特徴や課題は異なります。

新しい業界動向や関連法規・技術トレンドの把握で、クライアントにより価値ある提案が可能になります。

情報収集には業界カンファレンスや専門メディア、海外の事例研究などを活用すると効果的です。

私たちテクニケーションでは、エンジニアがスキルアップと実務経験を両立できる環境を用意しています。

案件選択制により、新しいAI案件や特定業界に特化した分析プロジェクトなど、自分の成長戦略に合った仕事を選択が可能です。

単価給与連動制で成果が報酬に直結し、やりがいと納得感を両立できます。会社間の単価はエンジニアに開示しているため、モチベーションを保ちながら働けるのも魅力です。

さらに、資格取得支援制度やベテランエンジニアのチーム制サポートにより、未経験分野への挑戦もスムーズにできます。

成長を加速させたい方は、まずは私たちテクニケーションの専門アドバイザーと、無料相談でキャリアの選択肢を広げてみませんか。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

データサイエンティストに必要なスキル

データサイエンティストは、単にデータを分析するだけでなく、課題解決や価値創出に直結するスキルの組みあわせが求められます。

これらのスキルは互いに補完し合い、総合的な力として成果を左右するでしょう。本章では、特に重要な4つのスキルを解説します。

プログラミングスキル

データの前処理・分析・モデル構築にはプログラミングが欠かせません。

PythonやRは統計解析や機械学習ライブラリが充実しており、実務で広く活用されています。

SQLはデータベースから必要な情報を抽出するために必須です。さらに、大規模データを扱う場合は、SparkやHadoopなどの分散処理技術の習得が有利になります。

統計学の知識

データから有意な傾向や関係性を導き出すには、統計学の理解が不可欠です。仮説検定や回帰分析・ベイズ統計などを駆使して、結果の信頼性を評価します。

統計学の基礎を理解していないと、誤った解釈や意思決定につながるリスクがあるかもしれません。実務では、統計的思考を通じて分析手法の選択や結果の説明を行います。

判断力と問題解決能力

分析の目的や方法を決める段階では、限られた情報から適切なアプローチを選択する判断力が必要です。データ不足や外れ値の多さなど、現場では想定外の課題が頻繁に発生します。

こうした状況で柔軟に対応し、課題を解決する力は、ツールの知識以上に重要です。問題の本質を見抜く洞察力も磨く必要があります。

ビジネス領域への理解

分析結果を実際の業務改善や戦略立案に結びつけるには、対象となる業界や企業のビジネスモデルを理解していることが不可欠です。例えば、製造業と小売業では重要な指標やKPIが異なります。

業界知識を持つことで、提案内容が現場に受け入れられやすくなり、成果が実感できる分析が可能になります。

データサイエンティストにおすすめの資格

資格は、スキルや知識を客観的に証明し、案件単価やキャリアの幅を広げる有効な手段です。SES案件では、資格を持つことで高単価案件の参画条件を満たしやすくなる場合があります。

本章では、データサイエンティストとして価値を高めやすい代表的な資格を4つのカテゴリに分けて紹介します。

統計学の資格

データ分析の基盤となる統計学の理解を証明する資格として、日本統計学会が認定する統計検定があります。

統計検定2級以上は、仮説検定や回帰分析などの基礎統計手法を体系的に理解している証として評価されます。

実務では統計的思考が欠かせないため、初学者から経験者まで取得するメリットが大きい資格です。

AI・機械学習系の資格

AI分野の知識を体系的に証明する資格として、日本ディープラーニング協会(JDLA)が提供するG検定(ジェネラリスト検定)とE資格(エンジニア資格)があります。

G検定はAI全般の知識を広く学べるため、企画や要件定義に携わるエンジニアにも有効です。一方E資格は実装力や数学的理解を問われるため、AIモデル開発に携わる技術者に適しています。

前述の資格はAI系プロジェクトや生成AI関連案件で特に有利になります。

クラウド・ビッグデータ系の資格

データ分析の多くがクラウド環境で行われる現代では、AWS認定やGoogle Cloud認定資格も強い武器になります。

特にAWS Certified Data AnalyticsやGoogle Professional Data Engineerは、ビッグデータ基盤構築やETL処理の知識を証明でき、高単価の基盤構築案件や海外リモート案件で評価されます。

前述の資格は、クラウドスキルとデータ分析力の両方を求められるポジションで有効です。

国際的な専門資格

海外でも通用する資格として、IBM Data Science Professional CertificateやCertified Analytics Professional(CAP)があります。

国際案件や外資系企業との取引では、英語の試験に合格した実績自体がアピールポイントになるでしょう。日本国内でも、グローバル展開を視野に入れる企業から高く評価されています。

資格は取得するだけでなく、知識を実務で活かすことが重要です。

例えば統計検定の学びを活かして予測モデルの精度改善に挑戦する、クラウド資格を活用して分析基盤構築案件に参画するなど、成果に結びつけることが単価や評価向上につながるでしょう。

私たちテクニケーションでは、将来性ある分野でキャリアを築きたいエンジニアを全力でサポートします。

案件選択制により、ビッグデータ分析やAI導入支援など成長分野の案件を自分で選択が可能です。単価給与連動制で成果が報酬に直結し、納得感を持って働けます。

さらに、ベテランエンジニアによるチーム制サポートや資格取得支援制度も充実しているため、未経験分野へも不安なく挑戦できる環境です。

将来を見据えたキャリア形成を始めたい方は、ぜひ一度私たちテクニケーションによる専門アドバイザーにご相談いただき、具体的な道筋を描いてみませんか。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!

データサイエンティストのキャリアパス

データサイエンティストとして経験を積むと、その先には複数の方向性が広がります。どのような道を選ぶかによって、求められるスキルや関わる案件の種類は大きく変わるでしょう。

本章では代表的な3つのキャリアパスと、それぞれの特徴を解説します。

専門特化型

機械学習エンジニア・データエンジニア・MLOpsエンジニアなど、特定分野の技術を深く掘り下げる道です。

新しいアルゴリズムや分散処理基盤・クラウドサービスの高度な知識を武器に、先端プロジェクトや高単価案件に参画できます。

自然言語処理の第一人者として金融業界のチャットボット開発に携わる、製造業の品質管理AIの精度改善に特化するなど、専門性を活かした活動が可能です。

専門特化型は常に新しい技術を追い続ける必要がありますが、その分市場価値は高く維持されます。

マネジメント型

チームリーダーやプロジェクトマネージャーとして、分析チーム全体の進行管理や戦略立案を担います。

スケジュール調整・メンバー育成・クライアントとの折衝など、技術以外のマネジメントスキルが求められるでしょう。

例えば、10名規模のデータ分析チームを率い、複数プロジェクトの進行を同時に管理します。さらに、役員層に向けた経営レポートを定期的に報告するなど、組織全体に影響を与えるポジションです。

大規模案件や重要プロジェクトの成功に直接関わるため、評価や報酬も高くなる傾向があります。

コンサルタント型

ビジネス課題の特定からデータ活用戦略の立案・実行支援までを担うポジションです。業界特有の課題や規制・顧客行動を踏まえた提案が求められます。

小売業での購買データ分析から販促戦略を提案したり、医療分野で患者データを活用した診断支援システムの導入計画を策定したりなど、業界知識と分析スキルをかけ合わせた仕事が中心です。

経営層とのやり取りが多く、提案の影響範囲が広いのも特徴です。経験を積めば独立や起業の道も開けます。

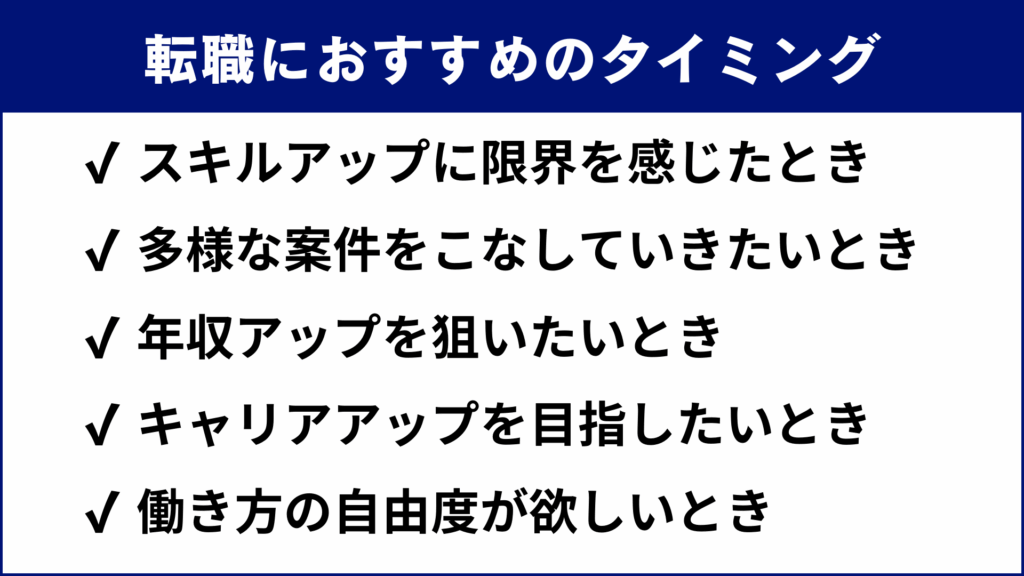

どのような道を選ぶにしても、案件の種類や役割を自分で選べる環境が重要です。特にSESエンジニアは、所属企業の方針や案件の割り当てによって成長機会が制限されることがあります。

自分の強みや興味にあわせたプロジェクトに挑戦できる環境の確保が、理想のキャリア実現への近道でしょう。

今後も需要が高まるデータサイエンティストとしての価値を高めるなら

本記事を通じて、データサイエンティストがなくなると言われる背景や生成AIによる業務変化、それでもなお需要が拡大している根拠を解説してきました。

結論として、データサイエンティストはかたちを変えながらも進化を続け、今後も高い価値を持ち続けます。重要なのは、変化の波に乗り、自らのスキルと経験を適切に環境へ順応させることです。

そのためには、案件選びやキャリア形成の自由度が高く、成長を後押ししてくれる環境が欠かせません。

私たちテクニケーションでは、単価給与連動制により、案件単価の上昇が報酬に直結します。案件選択制で、自分の目指すキャリアに沿ったプロジェクトを自由に選べます。

ベテランエンジニアによるチーム制で、未知の領域への挑戦も心配せずに進められるほか、会社間の単価開示により納得感を持って働けるでしょう。

また、資格取得支援制度を活用すれば、新しい技術や分野のスキル習得も効率的に進められます。

こうした制度を組み併せることで、データサイエンティストとしての市場価値を中長期的に高めることが可能です。

今の環境に少しでも不安や制限を感じているなら、現状を変える一歩を踏み出す絶好のタイミングです。

変化を恐れない行動が、これからの時代を生き抜くデータサイエンティストの大きな武器になります。

こうした環境を活用すれば、変化の激しい市場でも市場価値を高め続けられます。まずは専門アドバイザーとの無料相談でご相談いただき、理想のキャリア像と成長の道筋を一緒に描きましょう。

簡単30秒!専門アドバイザーに相談する

履歴書はもちろん不要。今のメンバーも

みんな最初は雑談からでした。

ぜひお仕事以外にも趣味や

好きなことのお話で繋がりましょう!